💦 Les impacts des systèmes de transport sur la ressource en eau douce 🚊

By: Futura Mobility

Partager cette publication

Catégories :

Mots-clés :

💦 Les impacts des systèmes de transport sur la ressource en eau douce 🚊

Futura-Mobility a pour mission d’imaginer et de partager les transformations nécessaires aux mobilités d’ici 2050 pour respecter les limites planétaires et accroitre le bénéfice sociétal.

En 2025, le think-tank a décidé d’explorer les impacts et contributions des mobilités avec deux limites : la perte de biodiversité et le prélèvement d’eau douce. Avec des experts dans les domaines de l’énergie, des transports, ou bien en géologie, cette séance du 5 septembre 2025, a été l’occasion d’approfondir quatre questions essentielles sur l’utilisation de l’eau douce par les systèmes de transports.

Il est d’ailleurs apparu lors de la préparation que le sujet était beaucoup moins traité que la décarbonation. « Pourtant le prélèvement d’eau douce est bien une des limites planétaires : la dépasser rend la vie sur Terre plus difficile, voire impossible par endroits et perturbe tout le système Terre. Pas seulement la vie humaine, mais aussi celle des non-humains, donc les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries… », explique Joëlle Touré, déléguée générale du think-tank en introduction.

❓ Pourquoi se préoccuper de la ressource en eau douce sur Terre, puisque l’eau ne disparait pas, en permanence en mouvement dans le cycle de l’eau ?

L’eau présente sur Terre est à 97,5 % de l’eau salée. Il n’y a donc que 2,5 % d’eau douce dont 69 % est stockée dans les glaces et 30% dans les aquifères. Il ne reste que 1 % de ce 2,5 % qui est « libre » et se trouve essentiellement dans les grands lacs, les marais et les cours d’eau.

La limite du prélèvement d’eau douce est décrite par deux sous-limites :

– l’eau bleue, issue des précipitations, elle se retrouve dans les lacs, les nappes souterraines, ou circule dans les cours d’eau ;

– l’eau verte, est l’eau qui est utile aux végétaux : ce sont les précipitations dites « efficaces » et l’eau stockée dans les sols par la matière organique. C’est l’eau qui est utile aux cultures, aux arbres, à la végétation en générale. L’eau verte est également indispensable à la circulation de l’eau dans l’atmosphère grâce à ce stockage et à l’évapotranspiration.

Les « limites » sont « dépassées » lorsque la proportion de surfaces de la Terre sur lesquelles le débit des cours d’eau (pour l’eau bleue) et l’humidité des sols (pour l’eau verte) sont déviées de leur cycle naturel par les activités humaines au-delà de la valeur haute de cette déviation à l’époque préindustrielle (1661-1860). En 2024, dans un article paru dans la revue scientifique Nature Water, des chercheurs d’instituts finlandais et suédois, estiment que plus de 18% des surfaces terrestres pour les eaux bleues et près de 16% pour les eaux vertes connaissent une déviation du cycle naturel, contre des limites établies à, respectivement, 10 % et 11 %.

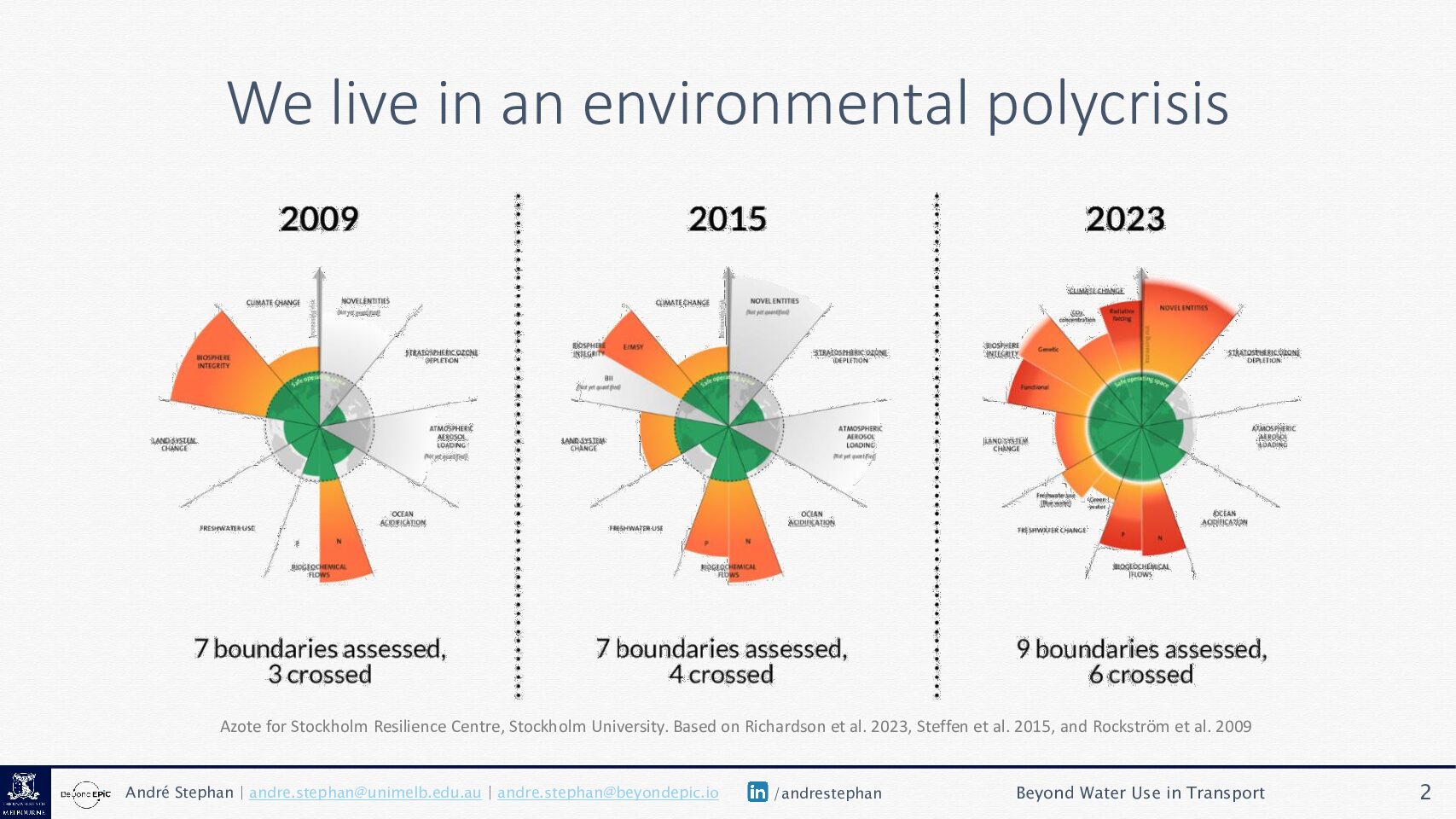

Le prélèvement d’eau douce a été la sixième des neuf limites planétaires franchies. Ces limites sont interconnectées, ce qui signifie qu’un dépassement de l’une d’elle augmente le risque pour d’autres, avec des effets en cascade.

« Bien que les émissions de gaz à effet de serre (GES) aient reçu et continuent de recevoir une attention considérable, d’autres limites, comme l’utilisation de l’eau douce sont également dépassées », rappelle André Stephan, professeur associé en construction et performance environnementale de l’University of Melbourne.

Le monde est confronté à une crise de l’eau douce de plus en plus grave, avec environ la moitié de la population mondiale subissant une pénurie d’eau sévère au moins un mois par an. Cette situation est exacerbée par le changement climatique, qui entraîne des flux d’eau plus erratiques et se manifestant par davantage de sécheresses et d’inondations.

L’eau est une ressource qui s’analyse localement, car les dommages environnementaux liés à l’eau sont localisés, contrairement aux émissions de gaz à effet de serre dont les émissions à un endroit de la planète ont un effet partout dans le monde. « Certes des évaluations mondiales de la rareté de l’eau peuvent donner une idée générale, mais il faut des évaluations qui soient plus localisées », explique M. Stephan.

❓ Dans le contexte du changement climatique, dans quelle mesure la ressource en eau douce va-t-elle être moins disponible ?

Simon Ferrière, chef de projet Energie & Climat du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan a présenté des travaux très éclairants sur le sujet, et notamment les principaux constats relevés lors de la grande étude prospective L’eau en 2050 : graves tensions sur les écosystèmes et les usages, parue en juin 2025.

Le premier volet de l’étude présente un état des lieux de la consommation d’eau par usage en France. Le territoire français reçoit annuellement 500 milliards de mètres cubes d’eau sous forme de précipitations. Environ 60 % (300 milliards de mètres cubes) sont captés par la nature, évaporés par les sols ou absorbés et transpirés par les plantes, un phénomène « absolument essentiel » pour les zones humides et les forêts, insiste M. Ferrière. Les 40 % restants, soit 200 milliards de mètres cubes, constituent l’eau renouvelable – l’eau bleue – qui ruisselle dans les cours d’eau ou s’infiltre dans les nappes. Cette eau est à la fois utilisée par les écosystèmes et pour les activités humaines (énergie, industrie, eau potable, etc.).

« Quand on réfléchit au sujet de l’eau, il faut se rappeler que cette eau est vitale pour les écosystèmes aquatiques », explique M. Ferrière. « Ainsi on devrait commencer par se poser la question – est-ce qu’on répond bien aux besoins environnementaux ? – avant de se demander si on a assez d’eau pour répondre à nos activités humaines », explique-t-il. « Cette approche va à l’encontre de notre tendance à privilégier les besoins des humains ».

Pour ce qui concerne les activités humaines, il est également important de distinguer le prélèvement, le rejet et la consommation. Le prélèvement décrit le pompage dans un cours d’eau ou une nappe phréatique pour les besoins des humains ; le rejet est la part du prélèvement traitée puis remise dans un cours d’eau après notre usage, donc restituée au milieu ; la consommation se réfère à la part du prélèvement qui s’évapore ou n’est plus disponible pour les écosystèmes, donc pas restituée au milieu. « Ces trois notions sont importantes puisqu’elles impactent différemment la disponibilité de la ressource en eau douce », ajoute M. Ferrière.

Les grandes conclusions de ce premier volet soulignent qu’en France métropolitaine, le secteur de l’énergie est en tête des prélèvements d’eau douce, en particulier en raison du fonctionnement des centrales nucléaires, et l’agriculture est le secteur d’activité le plus consommateur, en raison des besoins d’irrigation. Deux constats qui évidemment pose une question sur le développement des biocarburants, une source d’énergie certes moins carbonée, mais plus gourmande en eau.

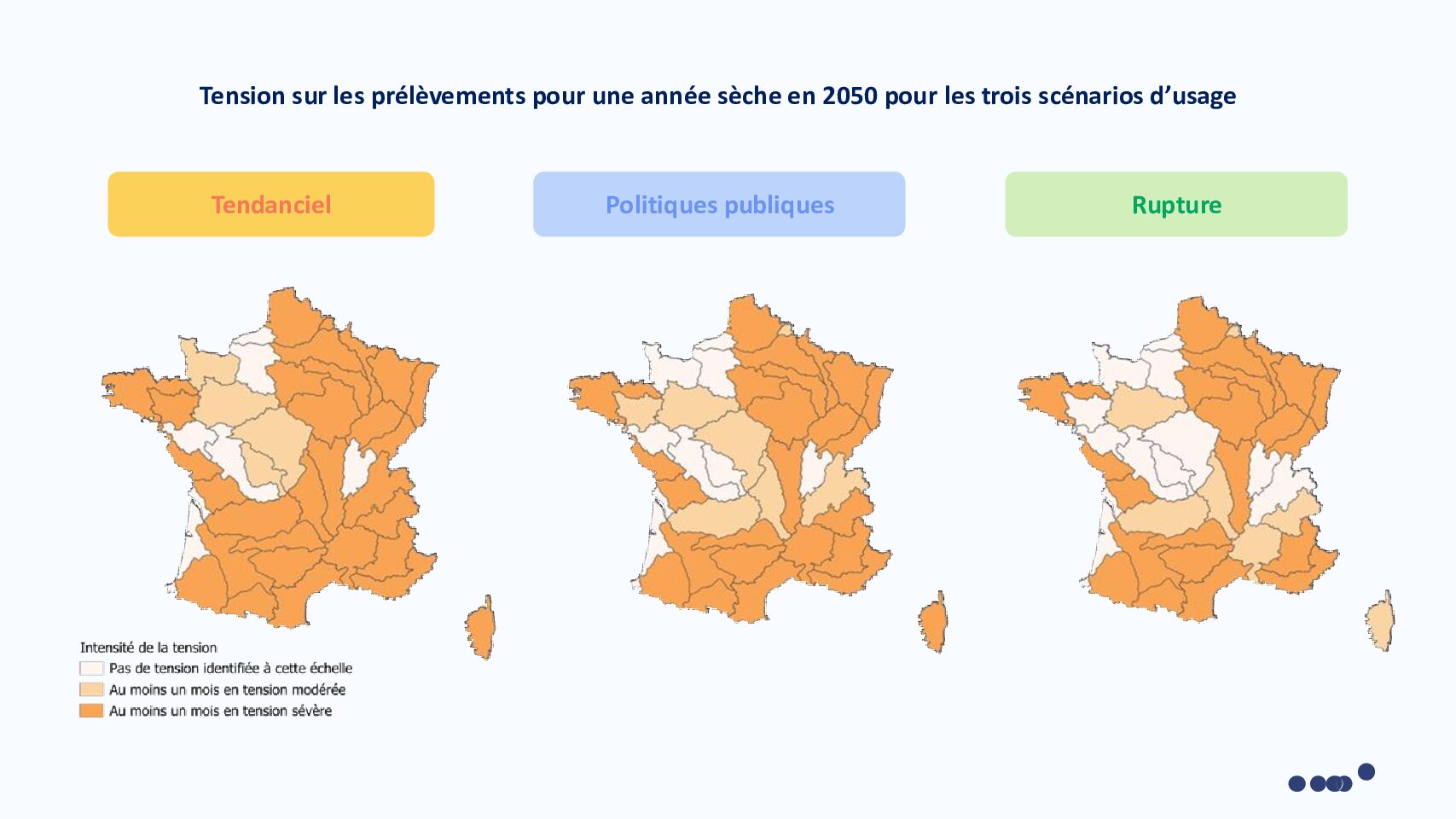

Le deuxième volet de l’étude fait l’exercice d’un diagnostic prospectif de la situation hydrologique en France. Les responsables de l’étude ont découpé le territoire en 40 bassins versants pour suivre une logique hydrologique, plutôt qu’un découpage administratif. Ensuite, ils ont regardé bassin par bassin le nombre de mois en 2050 pendant lesquels les besoins environnementaux ne seront pas satisfaits (avec un focus sur les écosystèmes aquatiques). « On a fait deux essais, un sur une année particulièrement sèche en 2050, l’autre sur une année particulièrement humide en 2050 », précise M. Ferrière.

Les résultats révèlent qu’en 2050, les besoins environnementaux d’une grande partie de ces 40 bassins versants ne seront pas satisfaits pendant plusieurs mois, même sans aucune activité humaine de prélèvement ou de consommation d’eau. Ce constat s’aggravera considérablement en année sèche, où la situation, « catastrophique partout », entraînera une dégradation sévère des écosystèmes. L’étude montre étonnamment que, même en année humide, certains territoires, notamment dans le sud de la France, verront leurs écosystèmes « en stress ». La principale cause de cette dégradation ? Le changement climatique directement lié à l’activité humaine.

Le troisième volet de l’étude examine l’évolution des usages de l’eau par les humains dans ces mêmes 40 bassins versants à travers trois scénarios pour 2050 :

- Le scénario Tendanciel projette les usages de l’eau en suivant les tendances historiques sur les années 2010-2020. Dans cette hypothèse, la décarbonation n’est pas atteinte, et les Français gardent peu ou prou les mêmes les régimes alimentaires qu’aujourd’hui.

- Le scénario Politiques Publiques intègre toutes les politiques publiques françaises en cours, telles que la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qui visant la neutralité carbone d’ici 2050, ainsi que la relance du nucléaire.

- Le scénario de Rupture met l’accent sur des mesures de sobriété fortes. Inspiré du scénario 2 de l’ADEME, il prévoit une réduction significative de la consommation d’énergie, une diminution des déplacements et des régimes alimentaires fortement végétalisés.

Les projections montrent des tensions sévères sur l’accès à l’eau dans les trois scénarios, même avec les mesures de sobriété du scénario de rupture. Le lien entre les prélèvements et la ressource disponible atteint des seuils critiques (parfois plus de 100 %) dans le scénario tendanciel, mais pourrait être mieux géré dans le scénario de rupture.

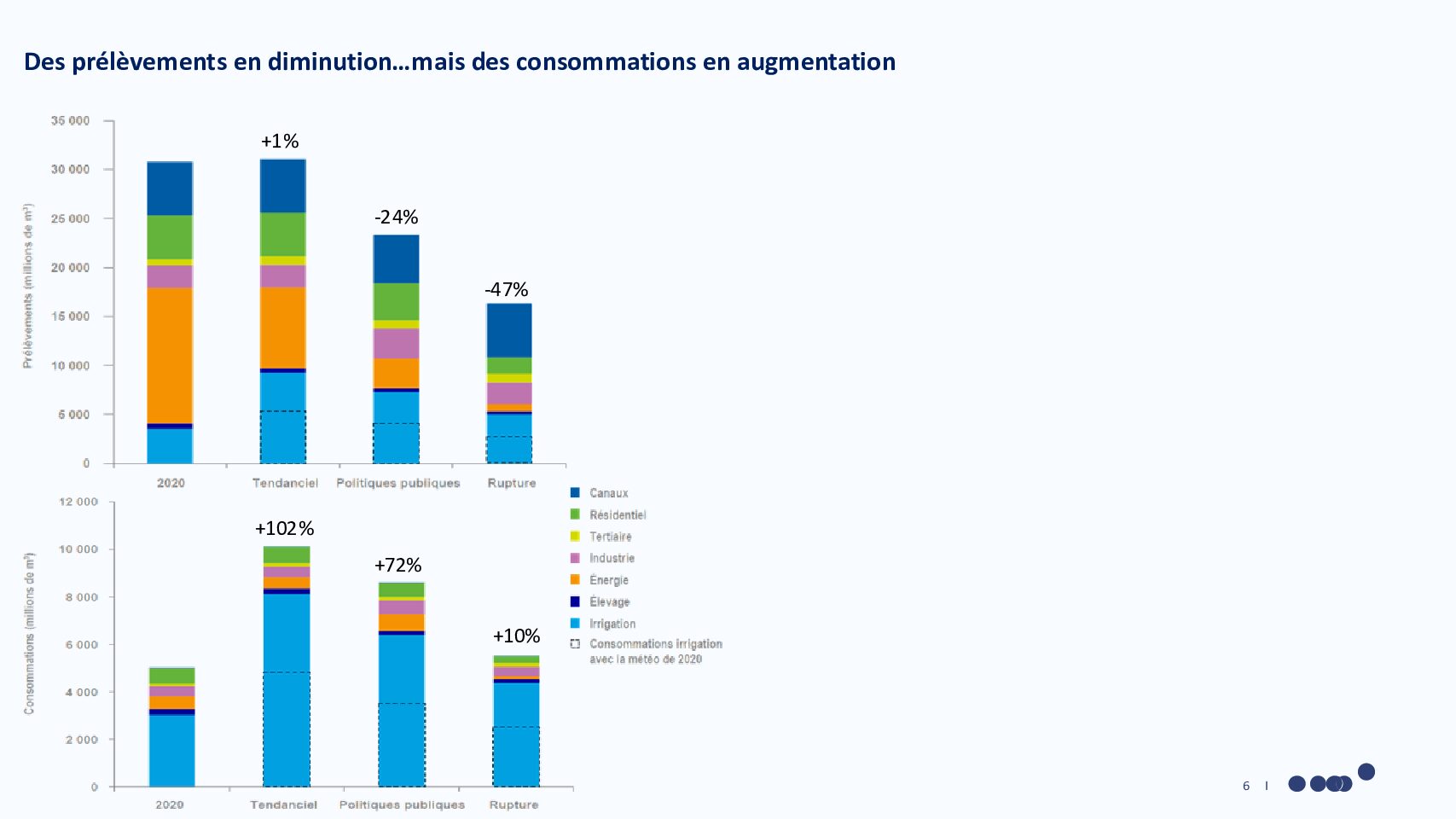

Si les prélèvements totaux à l’échelle nationale pourraient à l’avenir diminuer dans les scénarios Politiques Publiques et Rupture (principalement en raison de la rénovation du parc des centrales nucléaires sur le Rhône), la situation est plus complexe localement avec des bassins versants où les prélèvements seraient tout de même en augmentation.

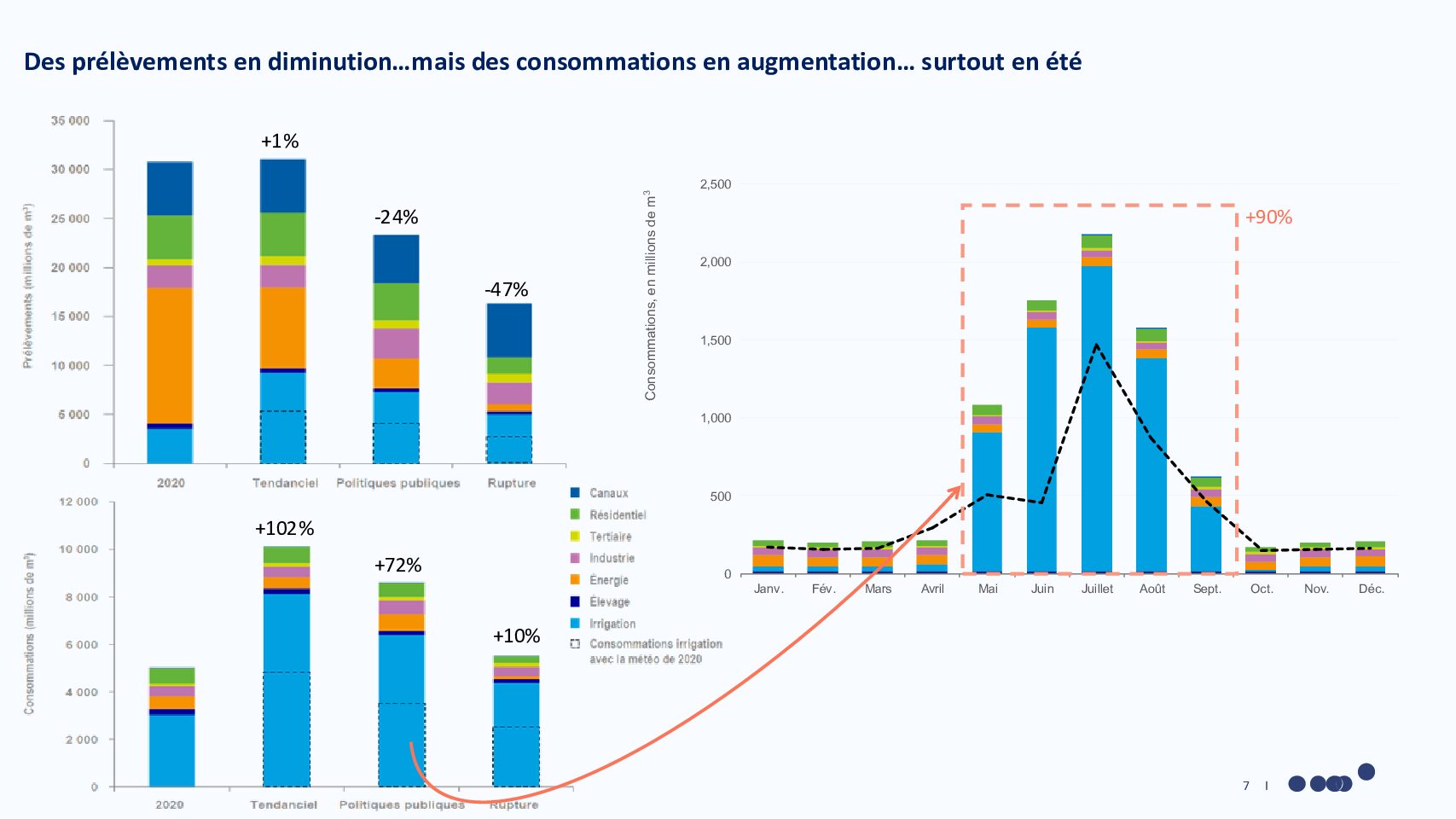

Par contre, les consommations d’eau augmentent pour tous les scénarios, allant jusqu’à doubler dans le scénario tendanciel. Cette hausse est principalement due à l’irrigation agricole, qui augmente dans tous les scénarios. L’agriculture prélève une vaste quantité d’eau dont la majeure partie est consommée car absorbée puis transpirée par les plantes ou évaporée par le sol. Le changement climatique accentue ce phénomène avec la hausse des températures et la diminution des précipitations. De plus, 90 % de ces consommations agricoles se concentrent entre mai et septembre, période durant laquelle la ressource en eau est déjà la plus rare et le sera encore davantage à l’avenir.

D’ici 2030, le gouvernement français prévoir de renouveler les centrales nucléaires qui fonctionnent actuellement avec des systèmes de refroidissement à cycle ouvert, qui tendent à prélever beaucoup d’eau, mais à en consommer peu. L’étude soulève d’ailleurs un angle mort dans les données : « du fait de la température de l’eau de rejet, plus élevée, il y a un phénomène d’évaporation forcée additionnelle, estimée dans la vallée du Rhône à 0,8 % du volume rejeté. Cette donnée est actuellement négligée dans les statistiques actuelles, qui considèrent comme nulle la consommation des centrales en circuit ouvert ».

Les équiper avec des systèmes de refroidissement en circuit fermé va réduire les prélèvements d’eau mais va augmenter la consommation d’eau !

Les conclusions de l’étude soulignent l’importance d’alerter les décideurs publics sur les risques de tensions hydriques sévères et de préparer la résilience des territoires. La France subit déjà les conséquences bien réelles des épisodes de sécheresse et ce, même dans des régions historiquement riches en eau comme le Massif Central. En 2022, ce sont 700 communes qui n’avaient plus accès à l’eau potable en raison de la sécheresse.

« Quand on construit des politiques publiques, y compris pour la décarbonation, on ne peut pas s’abstraire de la question de l’eau », alerte M. Ferrière. En effet, toute stratégie de décarbonation, y compris celle des transports, devrait être pensée en intégrant la disponibilité de la ressource en eau et ses impacts sur les écosystèmes et la biodiversité. « Les mesures de sobriété, comme la réduction des déplacements évoquée dans le scénario de rupture, peuvent contribuer à la décarbonation globale et indirectement à la préservation de la ressource en eau, bénéficiant ainsi aux écosystèmes ».

Finalement, la question de l’eau est intrinsèquement liée aux choix de société que nous faisons, notamment en matière d’alimentation et de mix énergétique. « Est-ce que la société envisagée dans ces scénarios peut être viable avec les ressources en eau qui seront disponibles en 2050 ? Il faut y penser », conclut M. Ferrière.

❓ Quelle responsabilité les transports ont-ils sur la ressource en eau douce ?

Selon André Stephan, qui présente ses travaux de recherche sur l’eau et les transports à Melbourne, l’utilisation de l’eau dans les transports est rarement analysée, probablement parce qu’elle est « assez invisible et cachée » par rapport aux émissions de GES, que l’on peut évaluer plus facilement. Pourtant, l’adoption d’une perspective d’analyse du cycle de vie (ACV) révèle tous les flux environnementaux nécessaires à la fabrication des véhicules, à l’exploitation des tramways et des trains, à la production de l’électricité qui les alimente, ainsi qu’à la maintenance, l’assurance, le marketing et le remplacement des composants des infrastructures de transport.

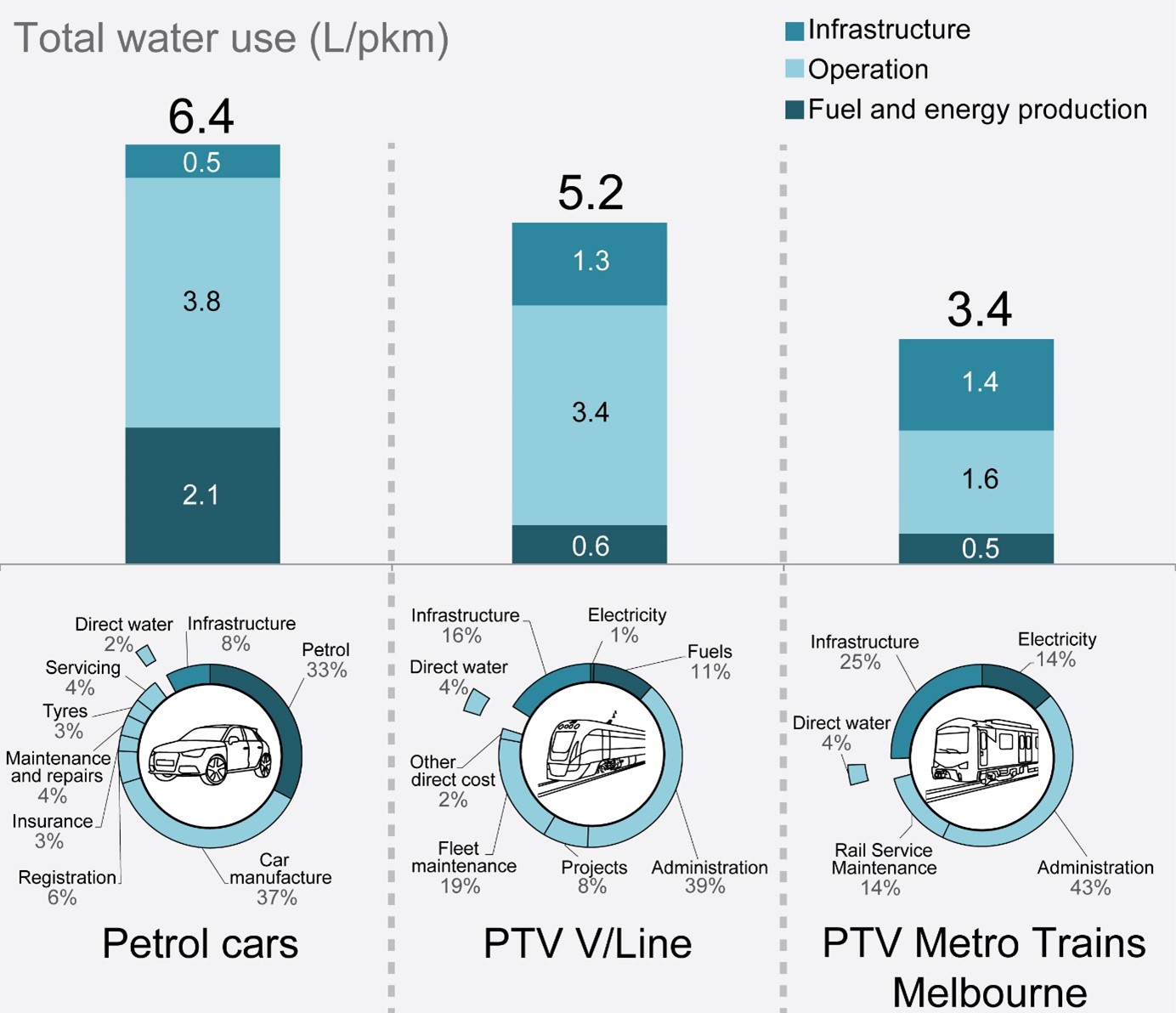

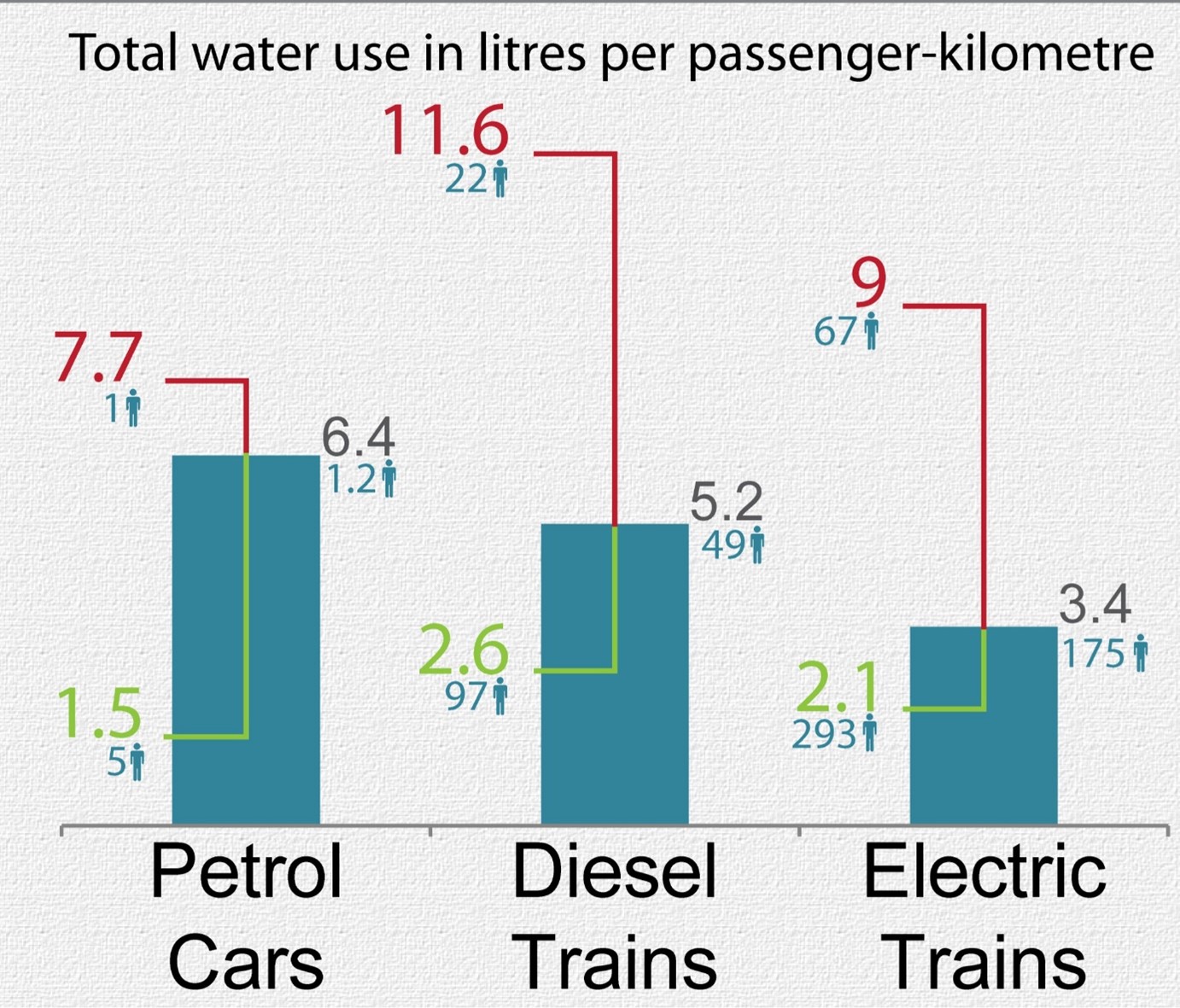

L’étude Total water requirements of passenger transport modes (2016, André Stephan et Robert H. Crawford) s’est précisément fixée pour objectif de quantifier les besoins totaux en eau des principaux modes de transport urbains de passagers (voitures, trains, systèmes de métro et tramways). Elle fournit des intensités d’utilisation de l’eau par passager-kilomètre afin d’éclairer la prise de décision et d’améliorer les performances environnementales du secteur.

M. Stephan et M. Crawford ont utilisé des données de Transport Victoria de 2012, y compris les métros électriques et le réseau de tramway de Melbourne. « Nous avons obtenu des rapports assez détaillés sur les dépenses financières des opérateurs, aussi bien que le nombre total de passagers-kilomètres parcourus pour ces modes de transport ». Ensuite, ils ont combiné ces données avec des données d’intensité d’utilisation d’eau des segments de dépense (infrastructure, administration, opérations, fuel, assurances, pneus…) basées sur des données macroéconomiques dites « input-output » pour pouvoir estimer la quantité d’eau utilisée et, en connaissant les passagers-kilomètres, calculer une utilisation moyenne d’eau par passager-kilomètre.

Ainsi, l’étude a montré que les voitures à essence sont les modes de transport les plus intensifs en utilisation d’eau. Elles consomment environ 6,4 litres d’eau par passager-kilomètre, si on tient compte d’une occupation moyenne de 1,2 personne par voiture.

Si une personne effectue un trajet quotidien de 25 kilomètres aller-retour (soit 50 km par jour) seule en voiture, cela représente un besoin de 320 litres d’eau par jour. C’est l’équivalent d’environ deux mois d’eau potable pour une seule personne. En comparaison, prendre un train transportant 175 personnes réduit considérablement l’empreinte hydrique individuelle.

Ces chiffres soulignent un potentiel d’amélioration considérable. Les transports publics et les modes actifs permettent des économies très significatives d’usage indirect d’eau, en particulier concernant la gestion de l’infrastructure, tout en générant des baisses d’utilisation énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.

« Renoncer à la voiture est un choix de mode de vie qui va au-delà de la simple réduction de l’empreinte hydrique des transports », insiste M. Stephan. « La possession d’une voiture nous pousse à consommer davantage (plus de trajets, plus d’achats), et ses activités de consommation augmente les émissions de gaz à effet de serre et ont d’autres impacts sur l’environnement ».

Les recherches de MM. Stephan et Crawford soulignent la nécessité de préserver notre planète grâce à des évaluations environnementales du cycle de vie, éclairées et fondées sur des données des transports. « L’analyse du cycle de vie est primordiale, car se concentrer uniquement sur les émissions à l’échappement, comme cela a été fait pendant des décennies, ne suffit pas pour l’eau », conclut M. Stephan. « Pour intégrer l’eau dans l’agenda environnemental des décideurs, il faut absolument cartographier la chaîne d’approvisionnement et d’identifier les ‘hotspots’ de consommation d’eau ».

Energie, eau et transports

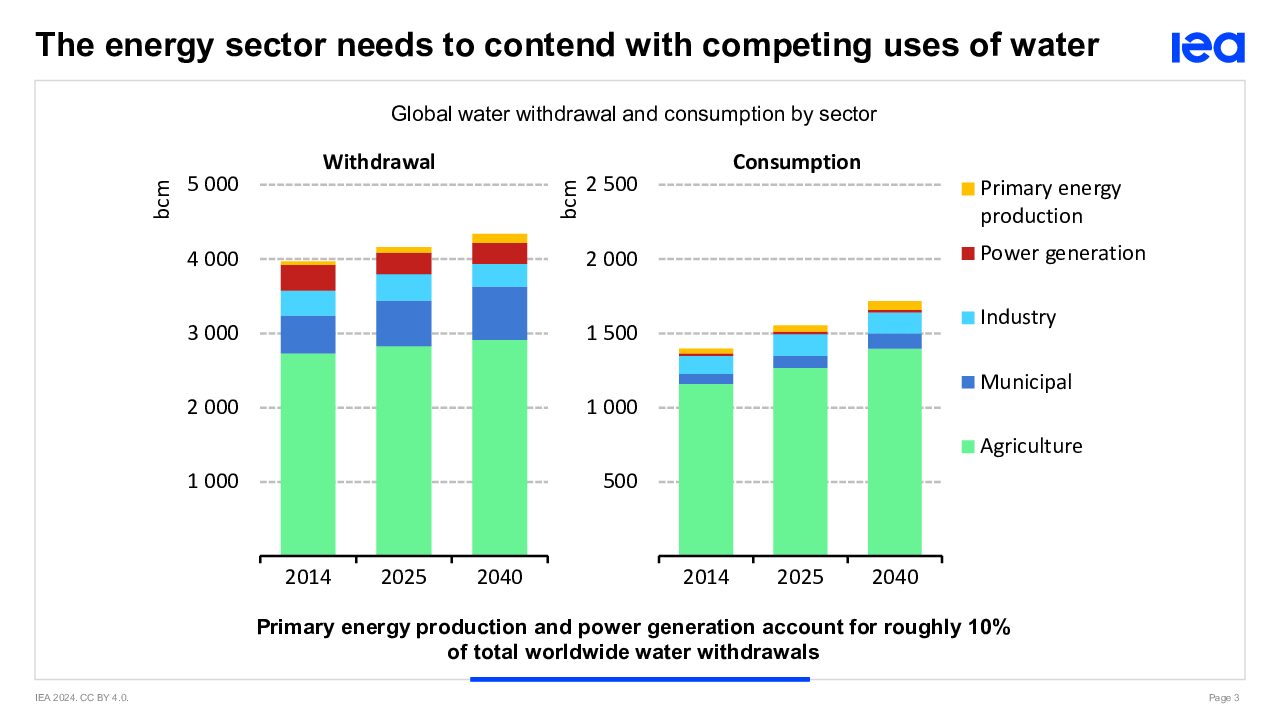

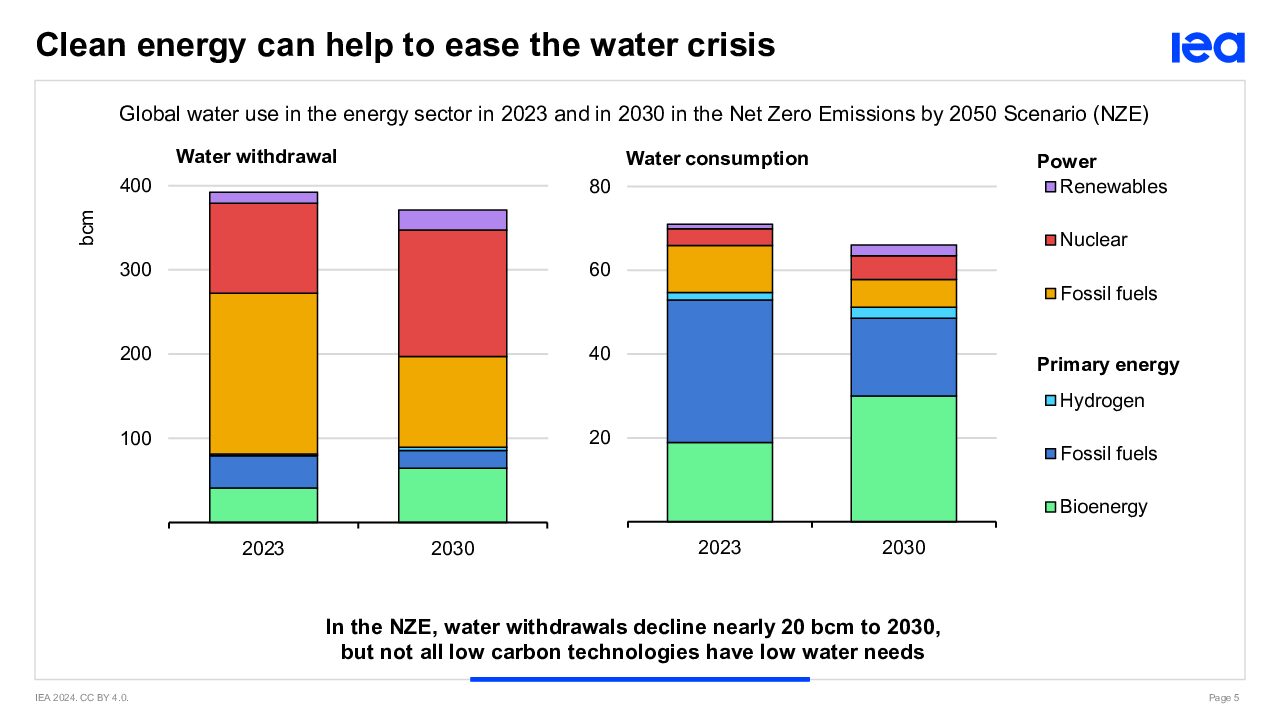

Le secteur des transports joue un rôle prépondérant dans la demande énergétique et peut contribuer de manière significative à réduire la consommation d’eau qui y est associée.

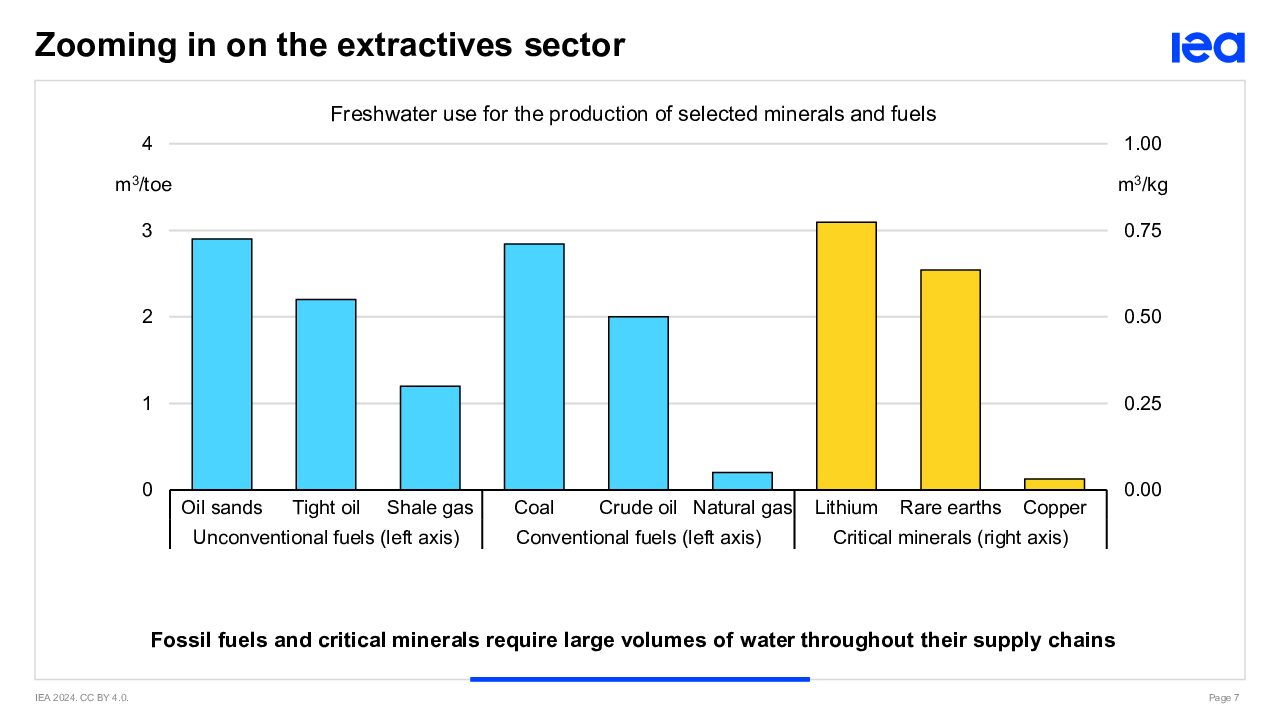

Bien que l’agriculture prélève et consomme la majeure partie de l’eau douce à l’échelle mondiale, le secteur de l’énergie joue un rôle considérable, étant responsable de 10 à 15 % des prélèvements mondiaux d’eau douce.

L’eau est indispensable à de nombreuses étapes de la production et de la transformation de l’énergie. Pour le gaz, il faut de l’eau pour le forage, le refroidissement et le traitement. L’extraction du charbon nécessite également de l’eau pour le concassage, le contrôle de la poussière et le lavage. Les centrales thermiques (y compris nucléaires) ont besoin de grandes quantités d’eau pour le refroidissement. D’après Tomás Bredariol, analyste en politique énergétique et environnementale à l’Agence internationale de l’énergie (AIE), « certaines technologies de refroidissement peuvent prélever beaucoup d’eau mais la restituer, réduisant ainsi la consommation nette, tandis que d’autres peuvent prélever moins mais entraîner une évaporation importante donc augmentent la consommation ».

Certaines sources d’énergie sont intrinsèquement moins gourmandes en eau. « Le solaire photovoltaïque (PV) et l’éolien, par exemple, sont parmi les énergies qui utilisent le moins d’eau », confirme M. Bredariol. « Selon les tendances actuelles, leur croissance contribue d’ailleurs à une légère réduction de la consommation d’eau dans le secteur de l’énergie ». Cependant, toutes les technologies bas-carbone ne sont pas économes dans leur usage de l’eau. « Si l’on prend l’exemple du captage et du stockage du carbone, cela implique généralement une augmentation des besoins en eau dans le secteur énergétique ».

L’eau est un ingrédient essentiel pour la production de l’hydrogène, et est également utilisée par ses systèmes de refroidissement. « Dans le scénario Net Zero Emissions by 2050 (NZE) de l’AIE, aligné avec l’Accord de Paris, l’utilisation d’eau pour produire les biocarburants et l’hydrogène augmenterait… mais la forte baisse de l’utilisation des combustibles fossiles entraînerait une réduction globale des prélèvements et de la consommation d’eau », explique M Bredariol.

Energie et eau : une relation intime

De nombreuses infrastructures énergétiques sont vulnérables aux risques d’inondations et aux sécheresses, « et parfois de manière inattendue » ajoute M. Bredariol. Par exemple, le refroidissement des centrales thermiques ne dépend pas uniquement des volumes d’eau nécessaires mais aussi de sa température.

D’autre part, une quantité considérable d’énergie est nécessaire pour extraire, traiter et fournir de l’eau à la société. Les usines de dessalement, qui fournissent une source alternative d’eau dans les régions où elle est rare (au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Chine, par exemple), sont particulièrement énergivores.

Pour atténuer la pression sur la ressource en eau, il existe de nombreuses pistes. Par exemple, faire des choix qui privilégient les technologies moins gourmandes en eau, utiliser de l’eau de qualité inférieure (recyclée, de pluie ou saumâtre) pour des usages comme le refroidissement et le nettoyage. Un meilleur contrôle des systèmes d’exploitation peut permettre de réduire la contamination des eaux rejetées, qui deviennent ainsi disponibles pour les autres usages.

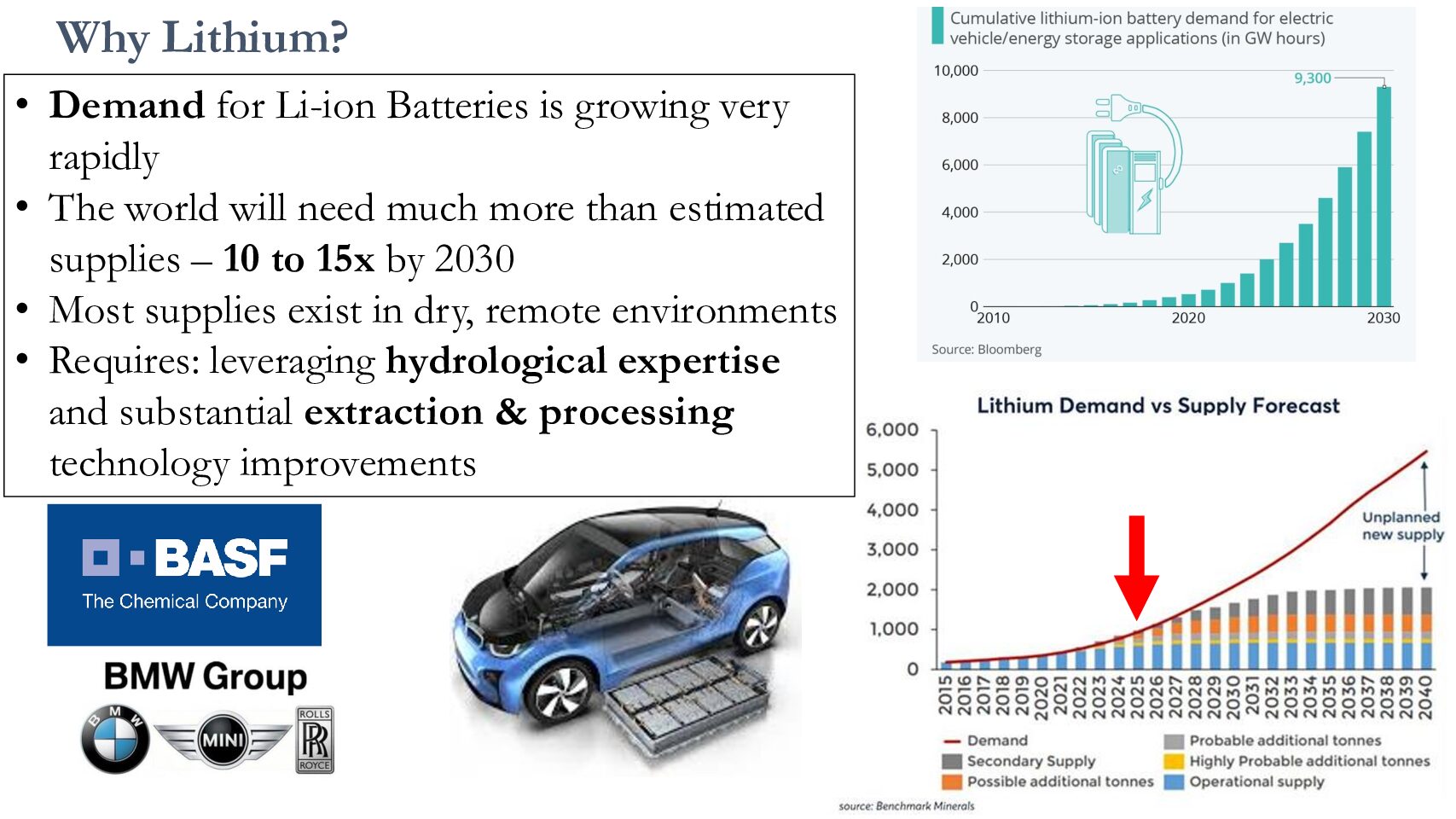

Mieux connaitre l’impact de l’extraction du lithium sur la ressource en eau douce

De grandes quantités d’eau sont également nécessaires pour produire le lithium et d’autres métaux critiques utilisés dans les batteries et par les technologies soutenant la production d’énergies « propres » (éoliennes, réseaux électriques…). Aujourd’hui au Chili, afin d’atténuer le stress hydrique provoqué par leurs activités, les mines de cuivre doivent avoir sécurisé au préalable leur source d’eau douce, souvent par dessalement, avant de recevoir l’autorisation d’exercer. Ces actions peuvent parfois également bénéficier aux communautés locales.

« L’extraction du lithium, aussi bien que des autres minéraux critiques comme le cobalt, le nickel et le graphite, est au cœur de débats concernant ses impacts environnementaux et sociaux, notamment son impact sur la ressource en eau », selon Dr David F. Boutt, professeur à l’Université du Massachusetts-Amherst, hydrologue et co-auteur de l’article de recherche « The hydrogeology of critical mineral resources relevant to the energy transition » (2025). Les débats s’intensifient aujourd’hui en raison de la demande croissante pour le lithium, qui dépasse largement l’offre actuelle, et entraine ainsi une augmentation significative des besoins d’extraction (cf. Les défis de la transition énergétique pour la mobilité.).

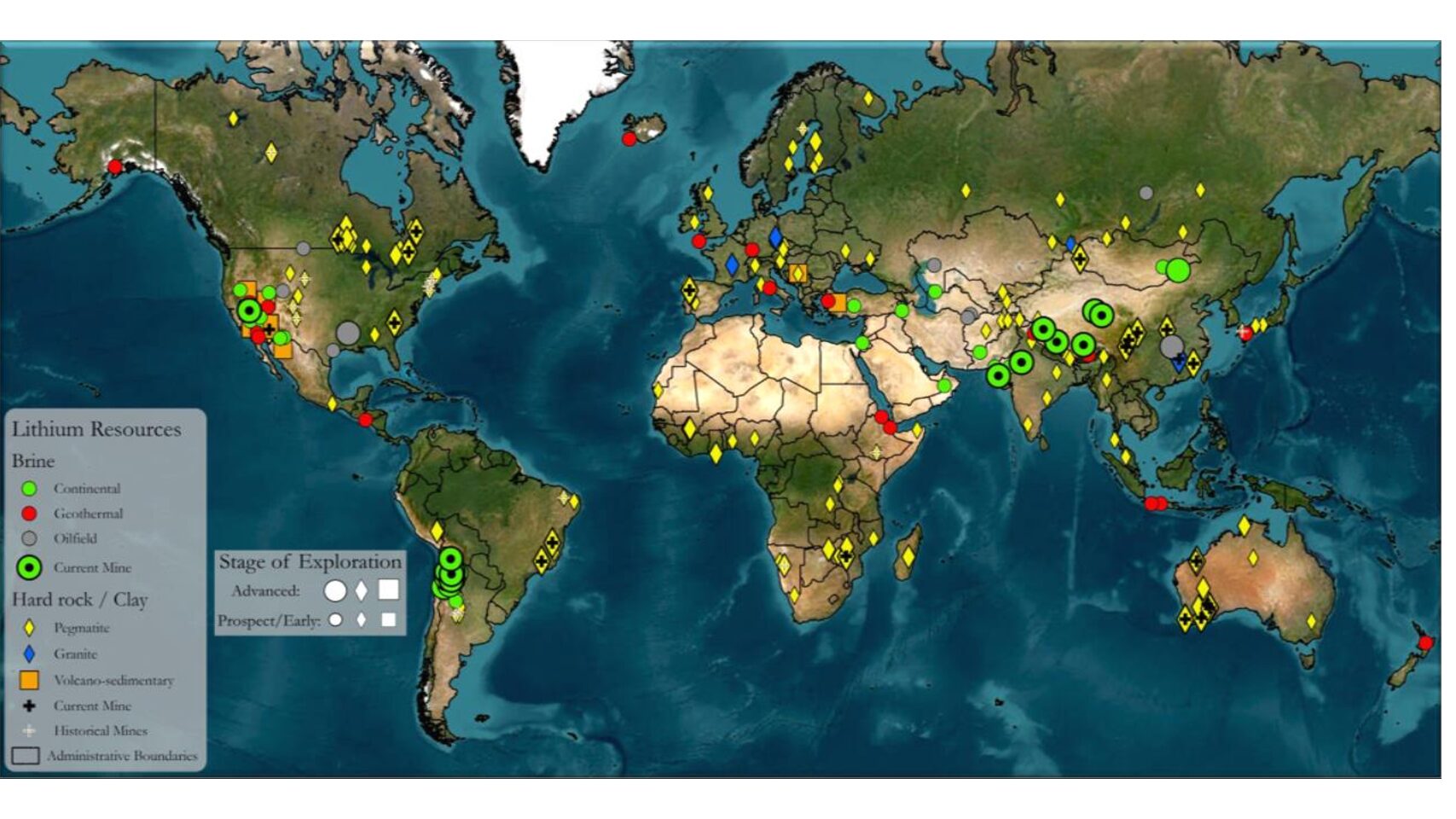

Le lithium est extrait à partir de gisements de différents types, avec des empreintes environnementales variables. Environ 60 % du lithium provient de saumures, environ 30 % des gisements de roches dures (pegmatites), et – c’est plus récent – d’argiles.

À l’échelle mondiale, les saumures se trouvent généralement dans des zones arides et très sèches, comme dans le ‘triangle du lithium’ en Amérique du Sud, à la frontière entre le Chili, la Bolivie et l’Argentine, une région volcanique comportant des bassins fermés, c’est-à-dire où l’eau ne s’écoule pas vers l’océan. Environ 60 à 70 % du lithium mondial issus de saumures est extrait de cette zone. Au fil des temps, l’eau des bassins s’est évaporée, créant ainsi des saumures très concentrées en lithium.

« La manière dont ces gisements se forment au fil du temps a un impact très important sur leur sensibilité environnementale, sur l’eau nécessaire pour extraire ces ressources », précise M. Boutt. L’empreinte hydrique de l’extraction du lithium des saumures comporte essentiellement trois volets :

– l’utilisation d’eau douce s’écoulant sur le bassin versant des saumures, entrant en compétition avec les besoins des populations locales ;

– le retrait de saumure elle-même : bien que salée et généralement non potable ou agricole, elle joue un rôle écologique important en fournissant des services écosystémiques importants, aux flamants roses par exemple ;

– La modification des quantités d’eau de surface ou souterraines disponibles dans ces zones très sèches risque d’entraîner des impacts sur les écosystèmes et les humains à moyen terme.

Les avancées technologiques sont également source d’inquiétude. « Certaines techniques d’extraction directe de lithium (DLE) par exemple, utilisent beaucoup plus d’eau douce, 100 à 200 % de plus que le pompage des saumures », alerte M. Boutt. Bien que potentiellement plus efficaces pour l’extraction, ce genre de technologie pourrait exacerber la pression sur les ressources en eau douce déjà limitées (cf. Kirshen, A. B., Moran, B. J., Munk, L. A., Russo, A. A., McKnight, S. V., Jenckes, J., et al. (2025). Freshwater inflows to closed basins of the Andean plateau in Chile, Argentina, and Bolivia. Communications Earth & Environment, 6(1), 177. https://www.nature.com/articles/s43247-025-02130-6).

Il se trouve que l’eau utilisée pour l’extraction est en réalité souvent de « l’eau fossile ». En effet une grande partie de l’eau douce évaporée lors des opérations d’extraction du lithium dans ces régions arides provient de précipitations tombées il y a des centaines, voire des milliers d’années (3 000 à 4 000 ans). Cette ‘eau fossile’ n’est pas réapprovisionnée par le climat moderne qui connait moins de précipitations, ce qui rend son utilisation encore plus critique.

Cette zone du ‘triangle du lithium’ est en stress hydrique important, avec une disponibilité annuelle de seulement 1 à 18 millimètres de précipitations par an, contre une moyenne mondiale d’environ 160 millimètres. Les activités de nombreuses entreprises multinationales (chinoises, américaines, chiliennes, coréennes et européennes), en quête de lithium et d’autres minerais précieux, ne font qu’augmenter ce stress. De surcroit, « il est alarmant de constater que certains modèles hydrologiques mondiaux surestiment les précipitations et l’eau disponible dans ces régions, parfois par un facteur de cent à mille, ce qui signifie que la situation est encore plus grave que ce qui est généralement perçu », s’inquiète M. Boutt.

« Il est nécessaire de repenser notre approche sur l’eau en ce qui concerne les impacts des activités minières », résume M. Boutt. « On doit améliorer nos connaissances et les intégrer dans des évaluations d’impact environnemental plus holistiques, afin de guider des choix plus judicieux concernant l’utilisation et gestion de l’eau douce dans ces régions clés pour la transition énergétique ».

❓ Quelles solutions peut-on mettre en place pour limiter l’impact et la vulnérabilité du secteur des transports à la ressource en eau douce ?

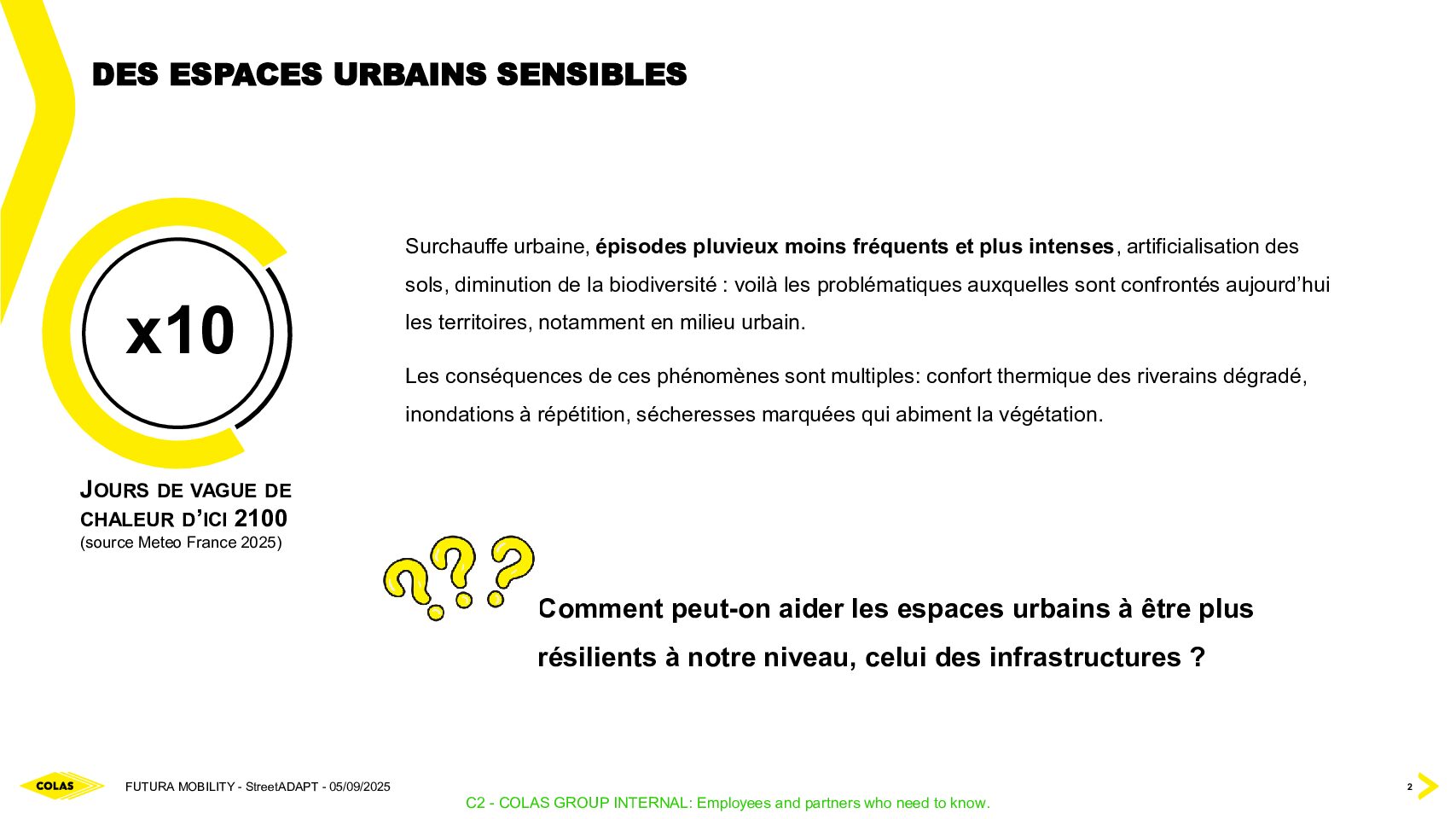

Météo France prévoit dix fois plus de vagues de chaleur en France d’ici à 2100, accompagnées d’épisodes pluvieux plus intenses et moins fréquents, augmentant fortement les risques d’inondations urbaines. Ces phénomènes climatiques mettent à rude épreuve les infrastructures de transport, qui doivent s’adapter pour rester fonctionnelles et durables.

Face à ces défis, Colas – filiale du Groupe Bouygues spécialisée dans la construction et l’entretien des infrastructures de transport – a développé StreetADAPT, une démarche innovante et évolutive pour rendre les villes plus résilientes.

Cette démarche concerne l’aménagement des espaces urbains, en particulier face aux phénomènes de surchauffe et d’inondation. Elle a pour objectif au niveau hydraulique de ralentir le cheminement de l’eau, d’éviter sa concentration rapide et de maximiser l’infiltration ou la rétention de « chaque petite goutte » de pluie.

« Pour adapter l’espace public, nous misons sur un albedo adapté, des sols et revêtements perméables, une gestion optimisée de l’eau, de la végétalisation et de l’ombrage », explique Véronique Picard-Kapucu, chef de service Smart Infrastructure chez Colas.

Chaque projet est conçu selon son contexte local, tenant compte de la région, de l’imperméabilisation du site et surtout du sous-sol. « On s’appuie également sur notre expertise interne chez Colas, avec des stations de mesure, des modélisations microclimatiques, et le génie écologique urbain, pour vraiment proposer des solutions sur-mesure », ajoute Mme Picard-Kapucu.

Le principe de cette approche innovatrice consiste à capter l’eau à travers des revêtements perméables avec, sous la surface, des solutions de stockage ou d’infiltration, selon les spécificités du projet : « le choix entre infiltration directe ou stockage dépend des objectifs locaux et de l’espace disponible, selon que l’aménageur souhaite des espaces verts pérennes ou simplement ralentir le flux d’eau pour éviter les inondations », précise Mme Picard-Kapucu. Ensuite, l’eau peut être réutilisée pour alimenter la végétation dans les bacs, favorisant ainsi l’ombrage. « On vise aussi à limiter le phénome de concentration rapide des eaux de pluie et la saturation des canalisations, afin de simplifier l’entretien des réseaux pour les communes et aussi de leur permettre de récupérer le maximum d’eau pour l’arrosage et l’entretien à travers la ville ».

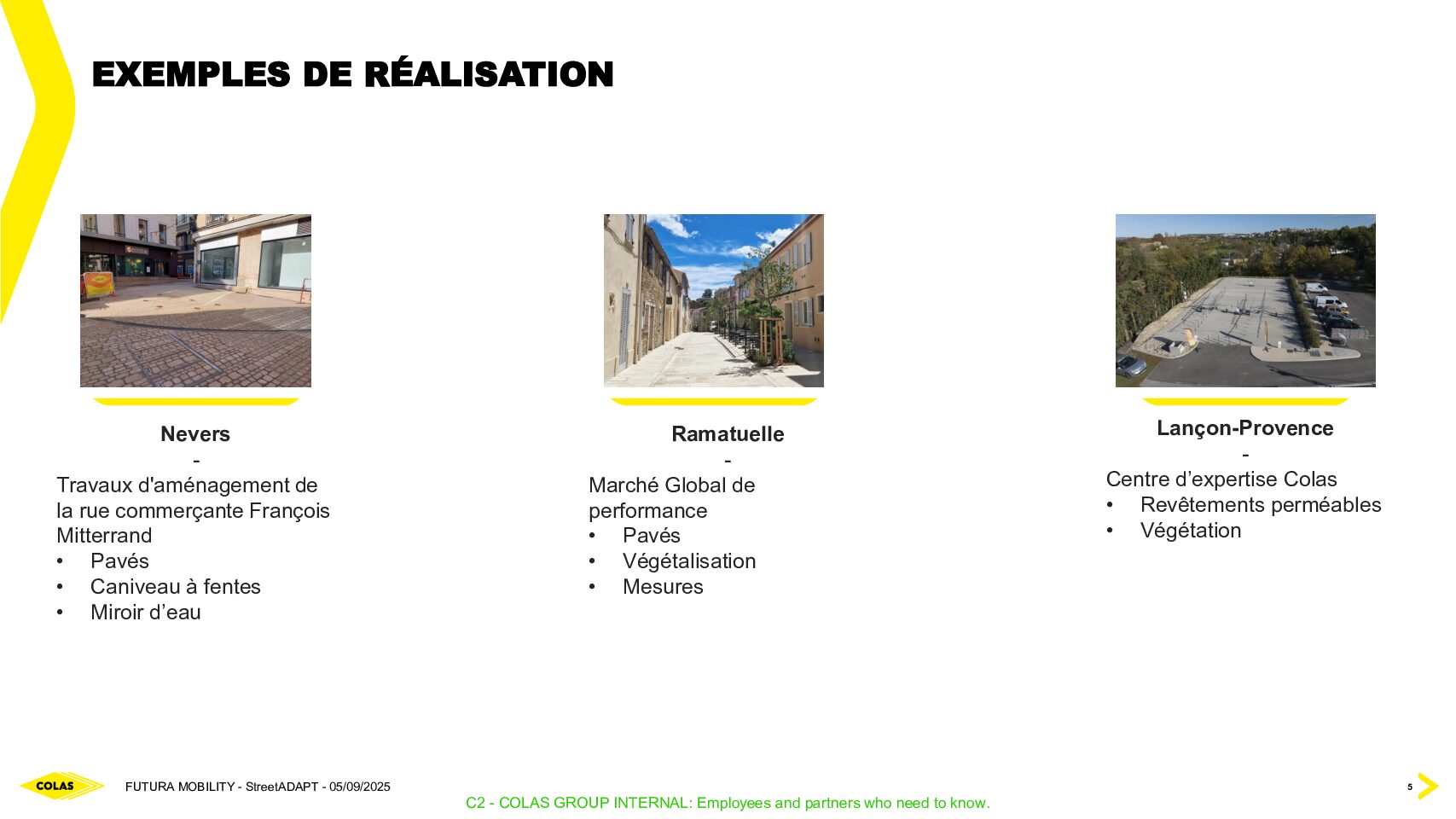

Parmi les réalisations de StreetADAPT, une zone piétonne à Nevers réaménagée avec des pavés enherbés qui permettent à l’eau à infiltrer plus facilement, et une autre partie est récupérée pour alimenter un miroir d’eau. À Ramatuelle, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où les températures moyennes grimpent d’année en année, de l’eau récupérée permet d’alimenter les arbres qui vont aider à réguler la température.

Un démonstrateur à Marseille, dans le cadre du Smartport Challenge 2024 illustre également le schéma de la solution StreeADAPT : l’eau récupérée par une structure en enrobé perméable permet d’alimenter des bacs végétalisés près des arrivées de ferrys, ainsi valorisant l’attractivité du site. « L’objectif est de voir si ce démonstrateur est applicable pour aménager tous les abords des arrivées de ferrys pour les rendre plus agréables avec de la végétation, des espaces verts pérennes », précise Mme Picard-Kapucu.

Colas a également un centre d’expertise à Lançon-Provence qui sert de laboratoire pour mieux comprendre le fonctionnement de l’eau dans ses revêtements. L’entreprise participe également à des groupes et projets nationaux pour faire progresser l’acceptation de ces nouvelles solutions par les donneurs d’ordre. « En tant qu’entreprise, on est dépendante de tout ce qui est maitrise d’ouvrage. On peut proposer des aménagements innovateurs, mais les aménageurs urbains peuvent bien évidemment les refuser », dit Mme Véronique Picard-Kapucu. « Avec des solutions comme StreetADAPT, il s’agit de changer la vision des choses en passant des systèmes actuels de récupération d’eau dimensionnés pour des pluies exceptionnelles à la récupération quotidienne des petites pluies, en intégrant cette approche dès la conception des projets ».

Enjeux liés à la ressource en eau : l’expérience SNCF

Tout comme Colas, le Groupe SNCF développe ses expertises et explore des pistes pour faire face à la problématique de la gestion de la ressource en eau douce.

Pour ses activités ferroviaires, l’entreprise utilise de l’eau douce principalement pour la maintenance et le nettoyage des rames, l’entretien et les travaux des voies, les espaces verts et le nettoyage (véhicules de services, gares, locaux…), l’eau potable et sanitaire (pour les employés et les clients dans les gares, services, commerces…), et la lutte contre les incendies (pour protéger les abords des voies). La disponibilité de la ressource en eau devient une préoccupation croissante avec le réchauffement climatique et les périodes de sécheresse plus longues.

« Il y a un grand risque industriel chez SNCF, étant donné les nombreuses opérations de maintenance des trains directement liées à l’eau », explique Aurélie de Salinelles, directrice de projet chez SNCF Voyageurs et maître d’ouvrage pour la direction des opérations industrielles TGV. « Des restrictions d’eau ou des pollutions pourraient entraîner des difficultés de production, voire, dans le cas des pollutions, la fermeture d’un site ou une interdiction de rejet suite à nos opérations ». En parallèle, le cadre juridique au sujet de l’eau se durcit, avec une augmentation des contrôles et des exigences de conformité – « ce qui est une très bonne chose, mais génère des risques de contentieux associés ». Enfin, un risque économique et financier est présent, bien que le coût direct de l’eau pour le Groupe SNCF – environ 22 millions d’euros par an comparé à 600 millions pour l’énergie – ne soit pas un déclencheur immédiat de changement de comportement.

« En effet, malgré une réelle prise de conscience et l’identification des risques au sein du Groupe, sans doute lié à cette absence de signaux de prix et aussi aux difficultés à obtenir des données précises sur les consommations et usages de l’eau, la mise en place d’instances de pilotage sur la ressource d’eau est complexe », reconnait Mme de Salinelles.

Tous ensemble

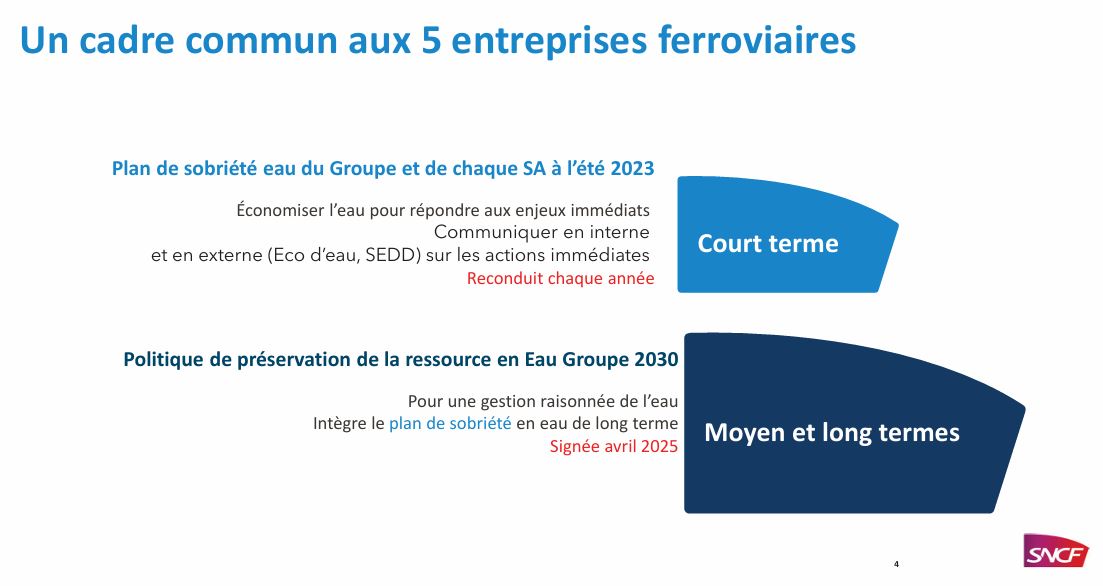

Le cadre commun décidé en 2023 par cinq sociétés anonymes (SA) du Groupe SNCF (SNCF Direction Générale, SNCF Réseau, Rail Logistique Europe, SNCF Gares & Connexions et SNCF Voyageurs), inclut un plan de sobriété sur l’eau à court terme, avec des objectifs renouvelés annuellement. Depuis avril 2025, ce cadre comporte une politique de préservation de l’eau à moyen et long termes. Cette politique de l’eau s’articule autour de quatre axes principaux :

- Sobriété et économie circulaire, notamment par le traitement de l’eau pluviale et des eaux grises pour diminuer au maximum les prélèvements de l’eau du réseau.

- Préparation aux épisodes de sécheresse, car les opérations sont fortement dépendantes de l’eau.

- Réduction de l’impact des rejets sur les milieux aquatiques.

- Maîtrise des impacts sur la qualité des ressources en eau.

« Un de nos engagements quantitatifs forts est une réduction de 10 % de la consommation de l’eau potable d’ici 2030 et de 25 % d’ici 2035 pour les sites les plus consommateurs », souligne Mme de Salinelles. « Les technicentres de SNCF Voyageurs sont directement concernés par cet engagement ».

Nettoyage extérieur des trains : vers de nouvelles perspectives

« Le nettoyage des trains est une opération assez emblématique pour SNCF », explique Mme de Salinelles, qui gère le schéma directeur de nettoyage des rames. Cette opération est directement ciblée par les restrictions d’eau puisque les arrêtés préfectoraux interdisent le nettoyage extérieur des véhicules dès le niveau d’alerte, ce qui peut impacter les technicentres SNCF jusqu’à trois à quatre mois par an dans certaines zones géographiques. En même temps, la propreté des trains a une forte visibilité client et est liée à l’image de marque – « un aspect d’autant plus important avec l’arrivée de la concurrence », ajoute Mme de Salinelles. « Et, paradoxalement, un train propre en été peut susciter une suspicion de consommation excessive d’eau, en contradiction avec les engagements du Groupe ».

Complexe, ce sujet présente une opportunité pour remettre tout à plat chez SNCF. Le schéma directeur de nettoyage des rames, validé en mai 2025, vise notamment à éviter le recours au nettoyage manuel, une tâche pénible et coûteuse, et à maitriser les coûts globaux des opérations de nettoyage. Ces deux objectifs s’articulent autour de trois axes :

- Proposer plus d’opportunités de nettoyage, notamment en trouvant des solutions de report pour les trains ne pouvant être nettoyés localement en raison de restrictions.

- Réemploi et adaptation des installations existantes (plutôt que de construire de nouvelles installations) afin de les rendre plus résilientes et performantes.

- Limiter la consommation d’eau et améliorer les installations grâce au recyclage de l’eau et à l’utilisation de l’eau pluviale pour éviter les prélèvements sur le réseau en période de restriction.

Ce plan d’actions nécessite une remise en question des techniques de nettoyage. Les tunnels de lavage fermés, sont très performants et recyclent l’eau en circuit fermé, mais coûteux et peu adaptables aux infrastructures existantes en France. « Ils sont très utilisés en Allemagne et au Luxembourg ou encore en Suisse, car leur intégration est prévue dès la création de leurs technicentres », explique Mme de Salinelles. Les installations fixes extérieures, utilisée en général par SNCF à travers la France, permettent un recyclage et un traitement partiel des eaux usées. Le nettoyage manuel, encore pratiqué en France et surtout en Espagne, est considéré comme une solution à abandonner chez SNCF en raison de sa consommation d’eau importante et de sa pénibilité pour les agents. Finalement, le nettoyage mobile, beaucoup utilisé en Italie et actuellement à l’essai sur un des technicentres de SNCF, « offre plus d’agilité et des gains de performance en traitement et recyclage d’eau ».

L’opérateur ferroviaire travaille également avec les fabricants pour étudier l’utilisation de l’eau pluviale, dont le pH très acide exige une adaptation des machines à laver. Le traitement des eaux usées est un autre sujet d’étude. Un projet de nettoyage à sec sans recours à la ressource en eau est également en phase de développement, et pourrait révolutionner l’approche du nettoyage des rames.

« Nous prenons progressivement conscience de notre impact et de notre vulnérabilité à la ressource en eau douce », résume Aurélie de Salinelles. « et après avoir participé à cette séance de Futura-Mobility, on peut se dire qu’il faut encore accélérer ! »

L’innovation au service de la micromobilité

En marge des présentations sur l’eau, pour clôturer cette séance de Futura-Mobility, Étienne Sana, PDG de Mooviatec, a introduit une innovation dans le domaine de la mobilité. Futura-Mobility a en effet pour objectif d’éclairer aussi les solutions permettant d’accroître le bénéfice sociétal.

La jeune entreprise commercialise des gyropodes, dont la technologie de gyrostabilisation a été initialement conçue pour un fauteuil roulant capable de monter les escaliers.

Ces fauteuils, contrôlés par l’inclinaison du corps, offrent une mobilité active aux personnes à mobilité réduite, leur permettant d’ajuster leur hauteur, de franchir des marches ou des rampes. Mooviatec les propose également comme des solutions de micromobilité urbaine, capables de remplacer une voiture en ville, avec une vitesse de 20 km/h et une autonomie de 30 km. Innovation très prometteuse et à suivre !