🐝 Biodiversité et Transports : un défi crucial pour l’avenir de tous

🐝 Biodiversité et Transports : un défi crucial pour l’avenir de tous

Une session organisée par Futura-Mobility, le 14 mars 2025, a permis de mettre en lumière l’importance capitale de la biodiversité pour la vie des êtres humains et d’exposer les impacts des transports sur celle-ci. Cette première rencontre d’une série de deux évènements a été l’occasion d’approfondir la compréhension des enjeux et de discuter des mesures et solutions pour un avenir plus durable.

L’humain intégré au vivant

« La biodiversité est essentielle pour nous, les humains ! » La présentation passionnante de Gilles Boeuf, biologiste, professeur à Sorbonne Université et ancien président du Muséum national d’histoire naturelle, rappelle avec force la place de l’humain au sein du vivant et l’interdépendance qui en découle.

La biodiversité, c’est-à-dire l’ensemble des êtres vivants, de leurs interactions et des écosystèmes dans lesquels ils évoluent, nous nourrit, nous soigne, nous permet de respirer, de nous habiller, de nous abriter, et de nous inspirer. Elle joue aussi un rôle fondamental dans la régulation du climat.

Parmi ces écosystèmes, l’océan, qui recouvre les trois quarts de la surface terrestre, est le premier régulateur du climat. Il capte et stocke le CO2 atmosphérique. Il stocke et redistribue de très grandes quantités de chaleur autour du globe par l’intermédiaire des courants marins.

L’eau est aussi évidemment indispensable à la vie et au vivant. Le corps humain est constitué d’environ 65 % d’eau et ce sont tous les êtres vivants qui ont besoin d’eau pour exister. « Il faut arrêter de dévaloriser l’eau ! » martèle M. Boeuf. « Le grand problème c’est sa distribution, où elle tombe sur la planète, et l’usage qu’on en fait ».

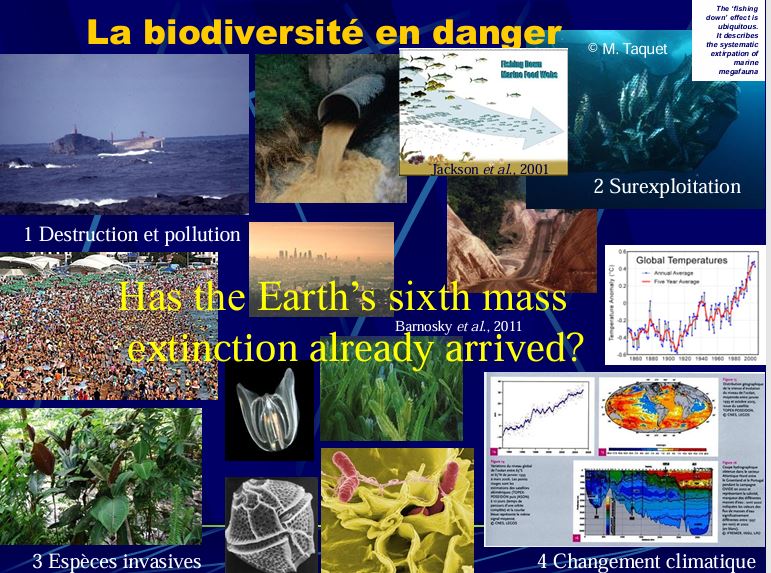

Et pourtant les activités humaines, avec la destruction des habitats, la pollution, la surexploitation des ressources, l’introduction d’espèces invasives, et le changement climatique, fragilisent voire mettent en péril le système Terre.

L’augmentation de la population mondiale et les modèles de consommation actuels exacerbent ces pressions, soulevant la question de la durabilité même de notre civilisation. Il faut, d’après le professeur, un « changement radical de la nature humaine », citant ici Sri Aurobindo (1915 !), et la fin d’une « économie stupide et suicidaire » basée sur la destruction de la nature.

M. Boeuf alerte sur la rapidité de la dégradation environnementale. Au niveau mondial, la moitié du corail a été détruit en 50 ans et le réchauffement des mers s’accélère: « Dans les années 1990, on avait prédit ce réchauffement, mais entre 2022-2024 on avait déjà atteint les températures qu’on avait imaginées pour 2050 ! »

En Europe, il déplore la quasi-disparition de l’esturgeon européen, victime de la surpêche, de la pollution et des barrages. Jadis, ce poisson d’eau douce convoité pour ses « œufs d’or » (le caviar), jouissait d’une aire de distribution très vaste, dans les cours d’eau s’étendant du nord de la Norvège au Maroc, en mer Baltique, en Méditerranée et en mer Noire. Aujourd’hui espèce menacée, il n’est désormais présent que dans deux rivières, la Garonne et la Dordogne en France.

« La pire des actions c’est l’inaction », souligne M. Boeuf. Car l’action peut porter ses fruits, comme en atteste l’augmentation du nombre d’espèces de poissons (y compris des espèces invasives !) dans la Seine à Paris. Grâce aux efforts menés depuis plusieurs décennies – à savoir l’arrêt des déversements de déchets chimiques non traités, le raccordement massif des logements au système de traitement des eaux usées et l’amélioration de la morphologie du cours d’eau avec moins de béton et plus d’espaces végétalisés –, accompagnés d’investissements considérables, la diminution de la pollution due à l’activité humaine a permis le retour d’espèces. Il faut cependant surveiller de près les effets de polluants comme les perturbateurs endocriniens.

De plus, le vivant nous est utile et nous inspire. Le biomimétisme – M. Boeuf est président du centre d’études et d’expertises en biomimétisme, le CEEBIOS – peut servir nos innovations pour trouver des solutions durables. En effet, le vivant optimise la ressource énergétique, utilise des énergies renouvelables, recycle, fonctionne uniquement à température ambiante… « La libellule pèse 2,5 g. Elle est apparue il y a 345 millions d’années. Elle vole à 90 km avec 2 Watts ! Vous connaissez un polytechnicien capable de nous inventer ça, vous ? » s’amuse-t-il.

Dernier point abordé dans cette conférence par Gilles Boeuf, l’initiative OneHealth, qui met en lumière l’imbrication très étroite entre la santé de l’environnement, de la biodiversité et celle des êtres humains. Les risques et les maladies émergentes (Covid par exemple) sont majoritairement dus à la perturbation des habitats par l’humain.

« Sur le vivant si on fait des choses ça marche tout de suite. On arrête de pécher ; on réensemence ; on fait des réserves et ça marche ! Si on veut encourager les humains à faire des efforts, il faut autant s’occuper du vivant que du climat », conclut M. Boeuf.

Infrastructures Linéaires de Transport – comment réconcilier routes et rail avec la biodiversité ?

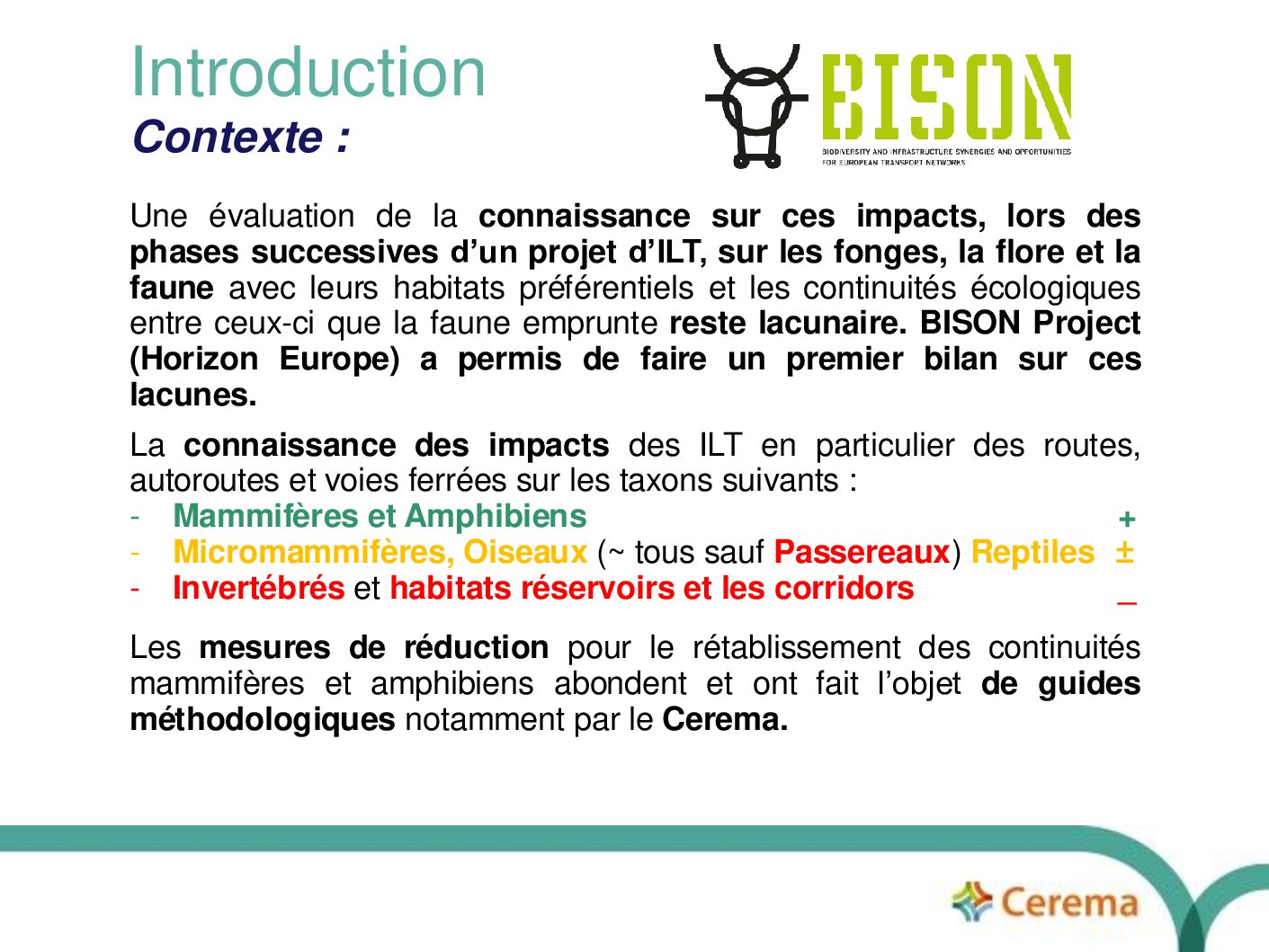

Éric Guinard, responsable d’études en aménagements et biodiversité et expert international écologue du Cerema (MTES), a quant à lui présenté les impacts des infrastructures linéaires de transport (« ILT » – voies ferrées, canaux et routes) sur la biodiversité terrestre.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, on observe une diminution de la biodiversité parallèlement à l’augmentation de la densité des infrastructures linéaires de transport. Ces infrastructures ont de nombreux impacts qui se manifestent à différentes étapes de leur cycle de vie.

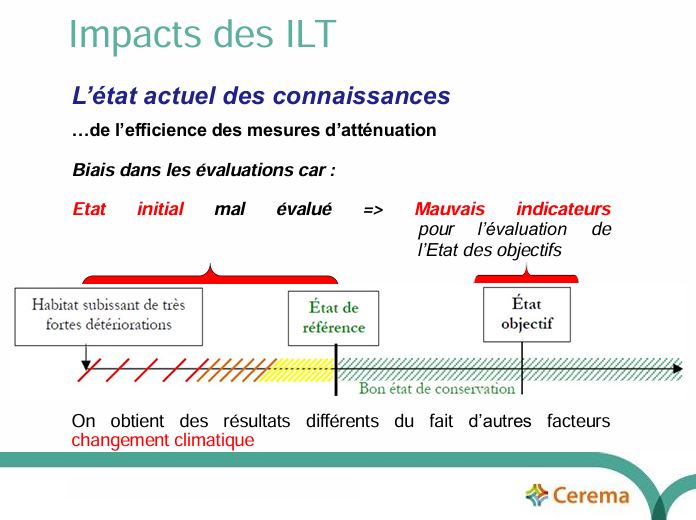

Avant les travaux, M. Guinard estime que la connaissance de l’état initial des écosystèmes est souvent insuffisante. Cette lacune empêche d’estimer avec précision les impacts des infrastructures une fois ces dernières installées.

Pendant la phase de chantier, les conséquences directes sur l’environnement sont notables, avec la destruction d’habitats naturel, la mortalité animale provoquée et les pollutions générées par les travaux.

Une fois les infrastructures construites et en exploitation, certains animaux terrestres ou oiseaux peuvent être repoussés à cause de la lumière ou du bruit, tandis d’autres peuvent trouver refuge dans les abords immédiats en s’exposant à un risque accru de collision avec le trafic. Les infrastructures linéaires de transport engendrent des impacts chimiques, notamment par le relargage de substances toxiques dans l’air, l’eau et le sol (par les gaz de combustion, l’usure des pneus, les pots catalytiques…). En plus de provoquer la fragmentation des habitats, les infrastructures apportent également un risque de collisions et facilitent la propagation d’espèces envahissantes.

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont essentielles, avec une priorité particulière donnée à l’évitement dans les zones à haute valeur patrimoniale.

Concernant la pollution lumineuse, M. Guinard cite plusieurs actions possibles, telles que la limitation de l’éclairage des routes en rase campagne aux seuls carrefours dangereux, l’interruption de l’éclairage nocturne, ou l’installation de lampes à faible émission d’UV afin de réduire l’attraction des insectes et, par conséquent, celle des chauves-souris.

Pour limiter les nuisances sonores liées au trafic, la limitation de la circulation aux seuls riverains en saison de reproduction dans les zones naturelles abritant des espèces sensibles est une des solutions possibles. L’utilisation de véhicules moins bruyants ou l’installation de merlons ou de murs acoustiques constituent d’autres types d’action.

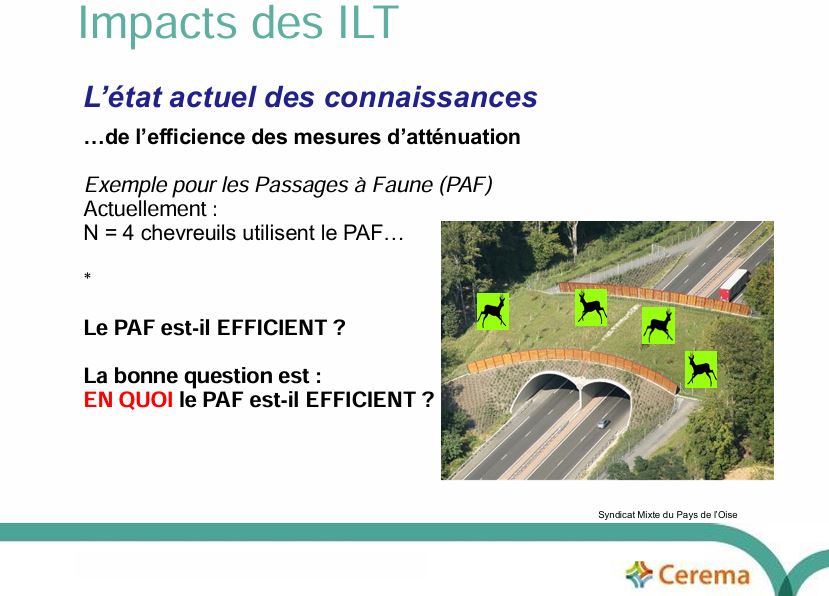

Enfin, la création de passages à faune (associé à des clôtures) est essentielle pour contrer l’effet barrière causé par la fragmentation des habitats.

M. Guinard souligne l’importance de mesurer l’efficacité des solutions adoptées sur le long terme, au-delà de 5 ans après la construction. Il estime que le degré d’efficacité des passages à faune par exemple, espèce par espèce, pourrait être mieux connu. « La connaissance des espèces qui utilisent les passages à niveau est encore insuffisante, du fait du grand nombre de facteurs qui favorisent ou nuisent à son efficacité, d’où le besoin d’études approfondies sur des protocoles partagés et standardisés ».

Cela nécessiterait des études solides et l’existence d’un état initial de référence bien documenté alors même que les financements manquent pour la recherche en amont des déclarations d’utilité publique (DUP). Il faudrait également étudier conjointement les effets du réchauffement global et des infrastructures linéaires de transport sur la biodiversité pour mieux évaluer les impacts de chaque facteur.

Par ailleurs, il souligne la rareté des effets bénéfiques des infrastructures linéaires de transport sur la biodiversité.

Éric Guinard termine en plaidant pour « une vision politique territoriale plus forte et intégratrice qui prend mieux en compte les enjeux de biodiversité liés aux transports », ou encore les impacts cumulés des infrastructures avec celles existantes (choix politique de prévenir de tout aménagement important les zones de tranquillité [à faible densité de routes] et concentrer encore plus, où cela est nécessaire, les ILT dans les zones où elles sont en plus forte densité) .

Le transport maritime et les cétacés

Les recherches d’Olivier Adam, bioacousticien et professeur à Sorbonne Université, portent sur l’impact du transport maritime sur les cétacés.

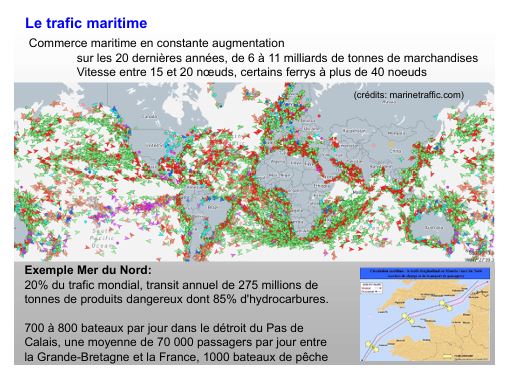

Depuis 20 ans – et même déjà depuis les années 1960 avec l’invention de la conteneurisation –, le trafic maritime mondial ne cesse de s’intensifier en volume de marchandises transportées et en vitesse, avec des navires de plus en plus rapides. L’augmentation de la vitesse des navires accroit le risque de collisions avec les espèces marines. « Il est difficile de savoir combien il y a de collisions exactement, mais elles sont la première cause de mortalité du rorqual commun en Méditerranée et elles mettent en danger des baleines franches nord-Atlantique, en voie d’extinction », explique M. Adam.

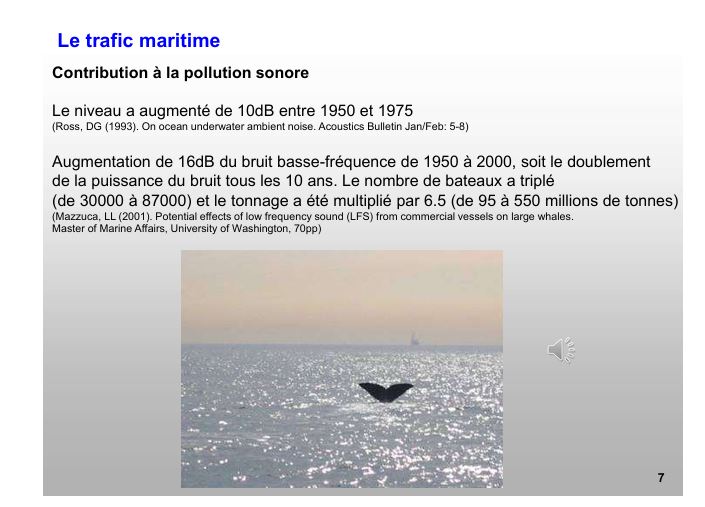

La pollution sonore de plus en plus forte générée par les navires, est également un enjeu majeur du secteur maritime. Le bruit perturbe l’habitat et les modes de vie des cétacés, notamment la communication entre individus, l’alimentation, l’activité de plongée, les trajectoires, etc. Cette nuisance pourrait forcer ces animaux à quitter leur habitat ou provoquer des traumatismes physiques, des pertes auditives ou des changements de comportement.

La réduction de la vitesse des navires et l’interdiction de naviguer dans certaines zones constituent des mesures efficaces pour réduire à la fois les risques de collision et la pollution sonore. Par exemple, au large du port de Boston, pendant les mois d’été, les bateaux sont tenus de faire un détour. Le Canada, les États-Unis et la France ont instauré des zones exclusives de navigation. Olivier Adam déplore toutefois que ces zones ne couvrent pas suffisamment les vastes espaces au milieu des océans, là où les cétacés sont aussi présents.

Des solutions d’ingénierie sont en cours de développement, comme l’installation de klaxons sous-marins, appelés pingers, à l’avant des navires pour avertir les animaux et l’utilisation de caméras thermiques pour détecter leur présence. Par ailleurs, M. Adam rappelle que la fabrication de navires plus silencieux est techniquement possible, citant l’exemple des ferries qui « ont fait un excellent travail pour réduire le bruit incessant à bord leurs bateaux ».

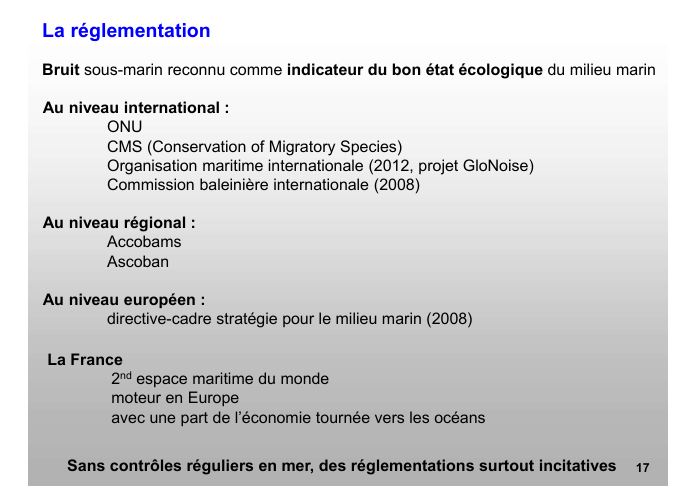

En parallèle, il reconnait des progrès au niveau de la réglementation, avec par exemple la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (directive 2008/56/CE dite DCSMM) adoptée en 2008 au niveau européen. Cette directive définit une approche commune et des objectifs partagés pour la protection et la conservation du milieu marin. Néanmoins, faute de contrôle effectif en mer, bon nombre de ces règles ont pour l’instant un caractère seulement incitatif.

Préserver la biodiversité, un enjeu stratégique

Cette rencontre a souligné avec force l’importance d’agir sans délai pour préserver la biodiversité. Elle a également permis d’éclairer l’impact et donc la responsabilité du secteur des mobilités sur la préservation des écosystèmes.

« A quoi rime de s’alarmer sur le changement climatique s’il n’y a pas de vie sur Terre ?! » interroge Gilles Bœuf. « Je ne suis pas contre les avions ou les voitures, c’est leur démesure qui pose problème ! ». M. Guimard en vient également à interroger les offres de transports : quel est le moyen de transport mieux adapté à chaque besoin de mobilité ?

Préserver la biodiversité est un enjeu stratégique pour les entreprises et un impératif pour notre avenir. Est si ce n’est pas à la biodiversité de s’adapter mais à l’humain et à la société de s’y intégrer et de la protéger !