🐝 Intégrer la biodiversité dans la gestion des systèmes de transport : bonnes pratiques et innovations

🐝 Intégrer la biodiversité dans la gestion des systèmes de transport : bonnes pratiques et innovations

Avec des intervenants experts des secteurs ferroviaire, maritime, routier et aéroportuaire, cette deuxième séance de Futura-Mobility sur la Biodiversité et Transports, a été l’occasion le 21 mai 2025, d’échanger autour des solutions mises en place par les systèmes de mobilité pour protéger la biodiversité et établir une coexistence bénéfique.

💶 VALORISATION ECONOMIQUE

Valorisation des services écosystémiques avec ECOV4R

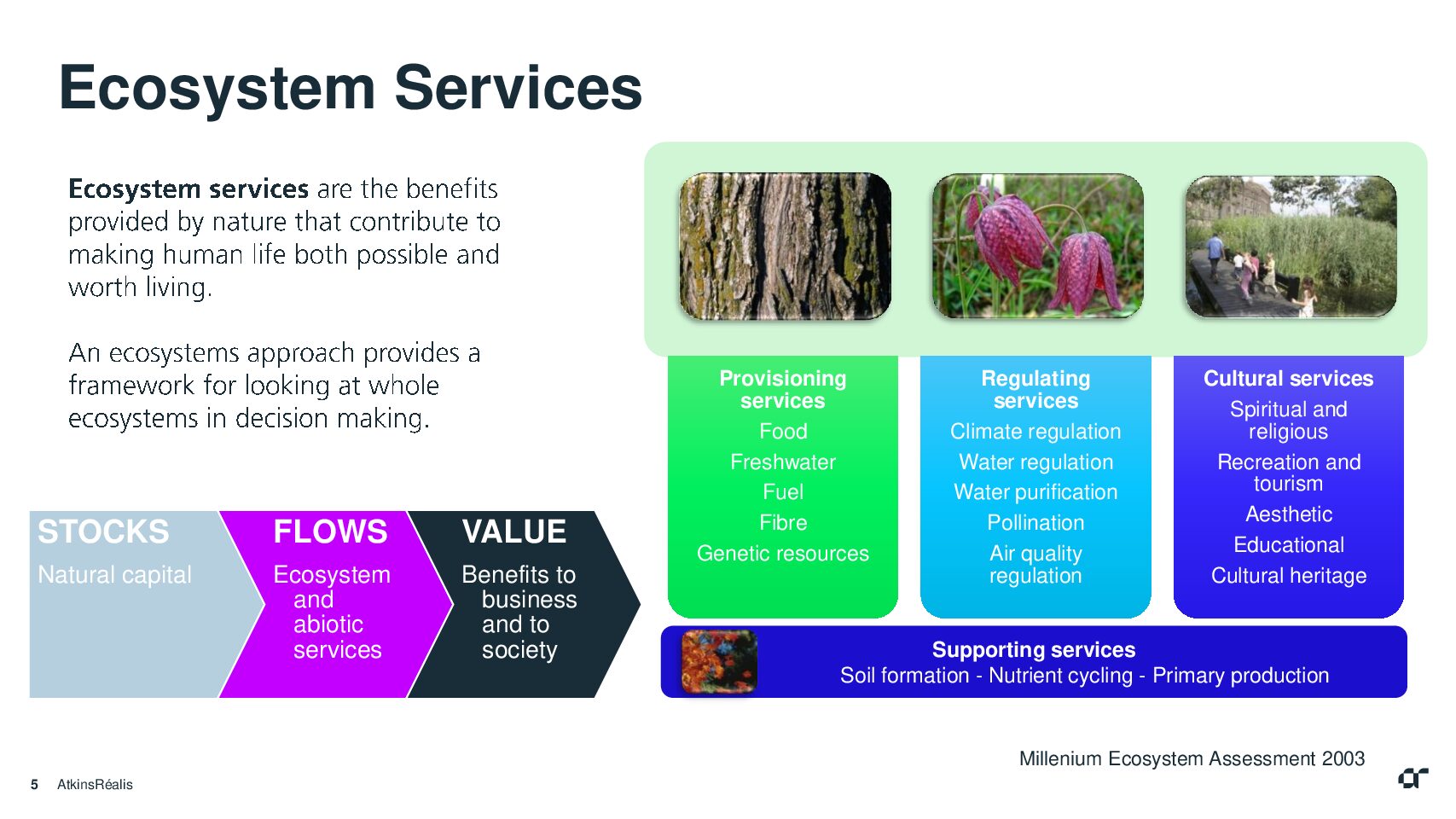

Présenté par Dr Mike Image, environnementaliste agréé et associé d’AtkinsRéalis, et Marie-Claire Jalaguier, scientifique de l’environnement d’AtkinsRéalis, le projet Ecosystem Valuation for Railways (ECOV4R) est axé sur le concept de valorisation économique des services écosystémiques.

Selon le projet, les principaux services écosystémiques fournis par les habitats ferroviaires sont généralement des services de régulation ou des services culturels : séquestration du carbone par les arbres, la végétation et les sols, rafraichissement microclimatique – particulièrement important dans les zones urbaines, prévention de l’érosion, fourniture d’habitats pour les pollinisateurs et espèces rares dans les espaces en bordure de voie, écran visuel et amélioration du paysage, activités de loisir, etc. « Au Royaume-Uni, ce type de réflexion est déjà bien établie dans d’autres secteurs nécessitant des infrastructures tels que les services de distribution d’eau et les autoroutes, » souligne Dr Image.

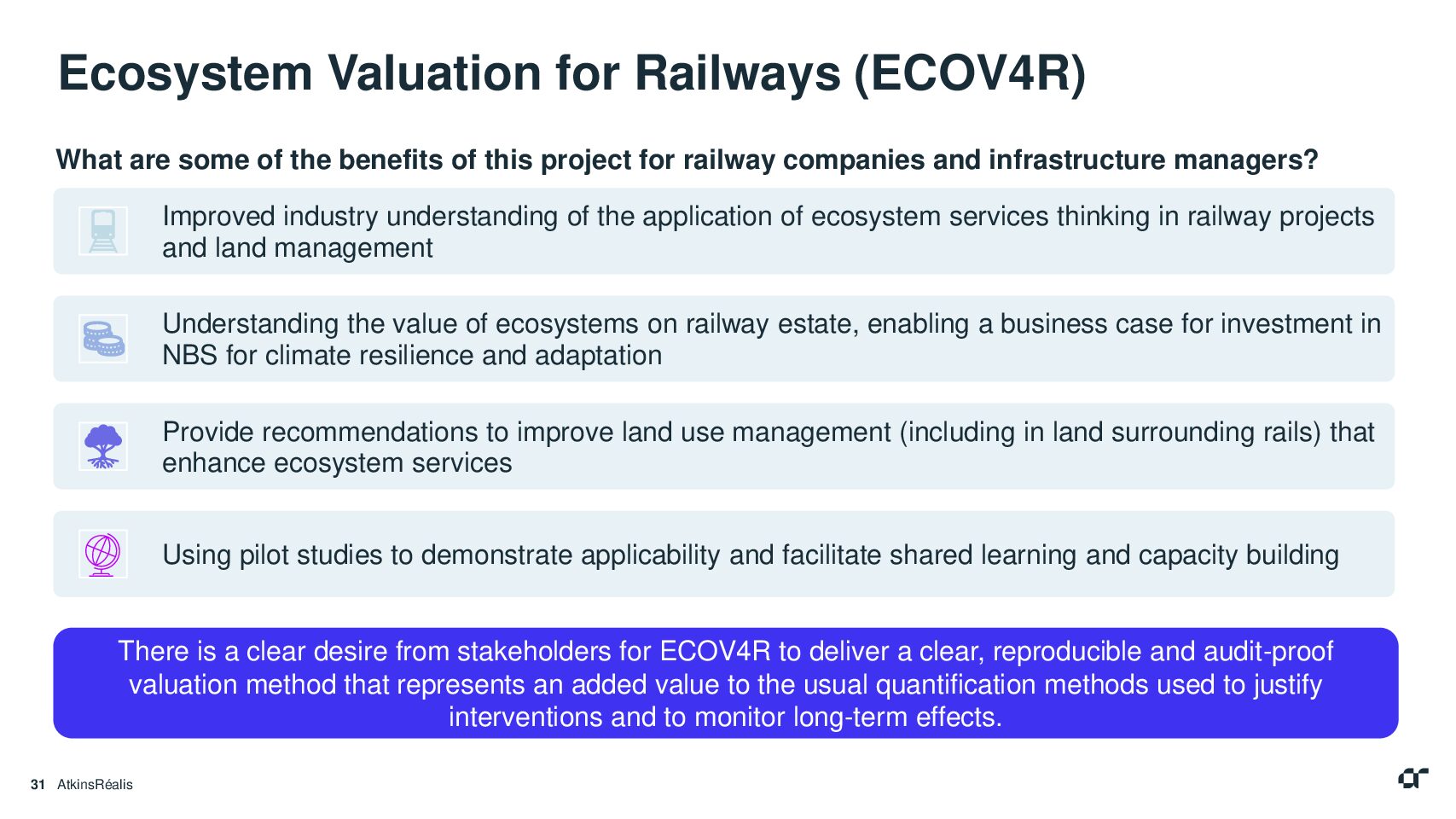

Entre 2024 et 2026, le projet ECOV4R avec ses partenaires (voir illustration ci-dessus) vise à fournir un cadre global commun pour donner une valeur aux services écosystémiques dans le contexte des projets ferroviaires. Afin d’inciter une gestion foncière plus durable, ce cadre se veut pragmatique et utilisable par des non-spécialistes. L’approche suit une démarche établie, étape par étape, adaptée aux spécificités ferroviaires :

– Phase A : évaluation de référence. Un registre des actifs naturels est établi (étendue, qualité, configuration spatiale) et les services écosystémiques qu’ils rendent sont identifiés, y compris le « soft estate », c’est-à-dire le paysage environnant (accotements, talus et terrains environnants végétalisés) au-delà de la ligne de chemin de fer elle-même.

– Phase B : l’identification des impacts sur les actifs naturels. Cette phase permet d’identifier l’évolution attendue du registre des actifs naturels (type, étendue, qualité, configuration des habitats) à la suite des travaux d’infrastructure ferroviaire ou d’améliorations au soft estate.

– Phase C : l’identification des impacts sur les services écosystémiques. Cette phase identifie les changements attendus dans les services écosystémiques fournis par les actifs naturels à la suite du projet proposé. L’évaluation doit prendre en compte et sélectionner les services écosystémiques les plus susceptibles d’être affectés. « À ce stade, nous devons également réfléchir aux personnes qui seront touchées. C’est ce qui rend les projets ferroviaires si intéressants, car, comme ils relient des zones urbaines, ils peuvent potentiellement avoir un impact sur un grand nombre de personnes », ajoute le Dr Image.

– Phase D : La valorisation des impacts. Le porteur de projet qualifie d’abord les changements puis, quand c’est possible, les quantifie (par exemple, tonnes de carbone de dioxyde séquestrées pour le service écosystémique de régulation du climat). Si c’est faisable, les bénéfices ou les impacts négatifs peuvent être valorisés en euros si des données sont disponibles. Pour arriver à valoriser économiquement, « nous recommandons généralement d’utiliser des approches de transfert de valeur qui s’appuient sur des données secondaires fournies par d’autres organismes comme la valorisation de la tonne de carbone absorbé par type d’habitat par le gouvernement britannique par exemple », explique Dr Image. « La valorisation économique est cruciale car c’est elle qui permet une analyse coûts / bénéfices sur les projets. »

– Finalement, Phase E : l’utilisation et l’interprétation des résultats est une étape de prise de recul pour examiner les principales conclusions, les résultats chiffrés (par exemple, les degrés d’incertitude) et les usages des données (par exemple, pour la Corporate Sustainability Reporting Directive de l’UE ou la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures).

Le cadre méthodologique ECOV4R peut être utilisé à n’importe quelle étape d’un projet, pendant la phase de conception avant le démarrage des travaux ou dès qu’un projet ferroviaire s’achève, ce qui peut aider à contrôler les bénéfices.

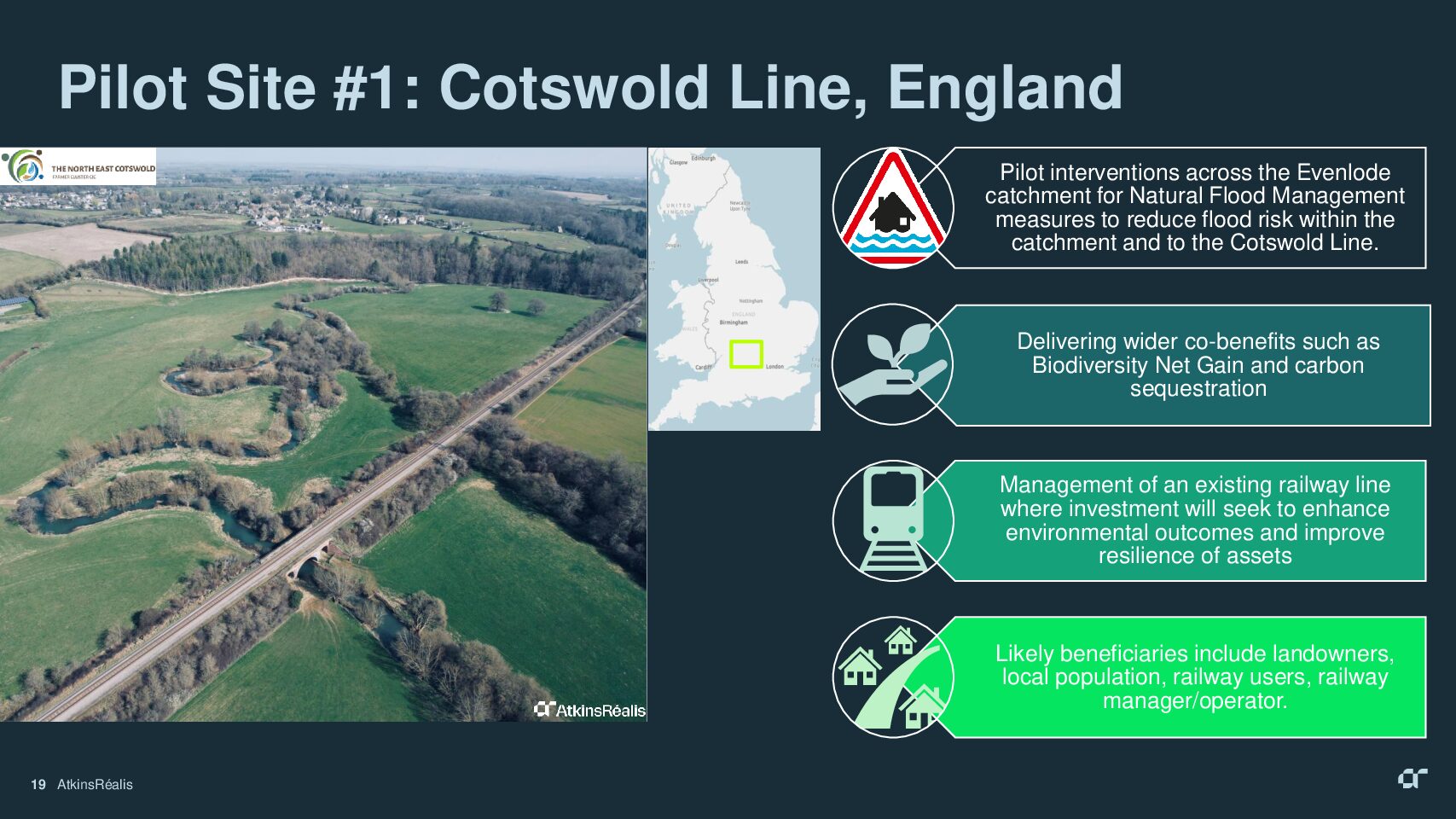

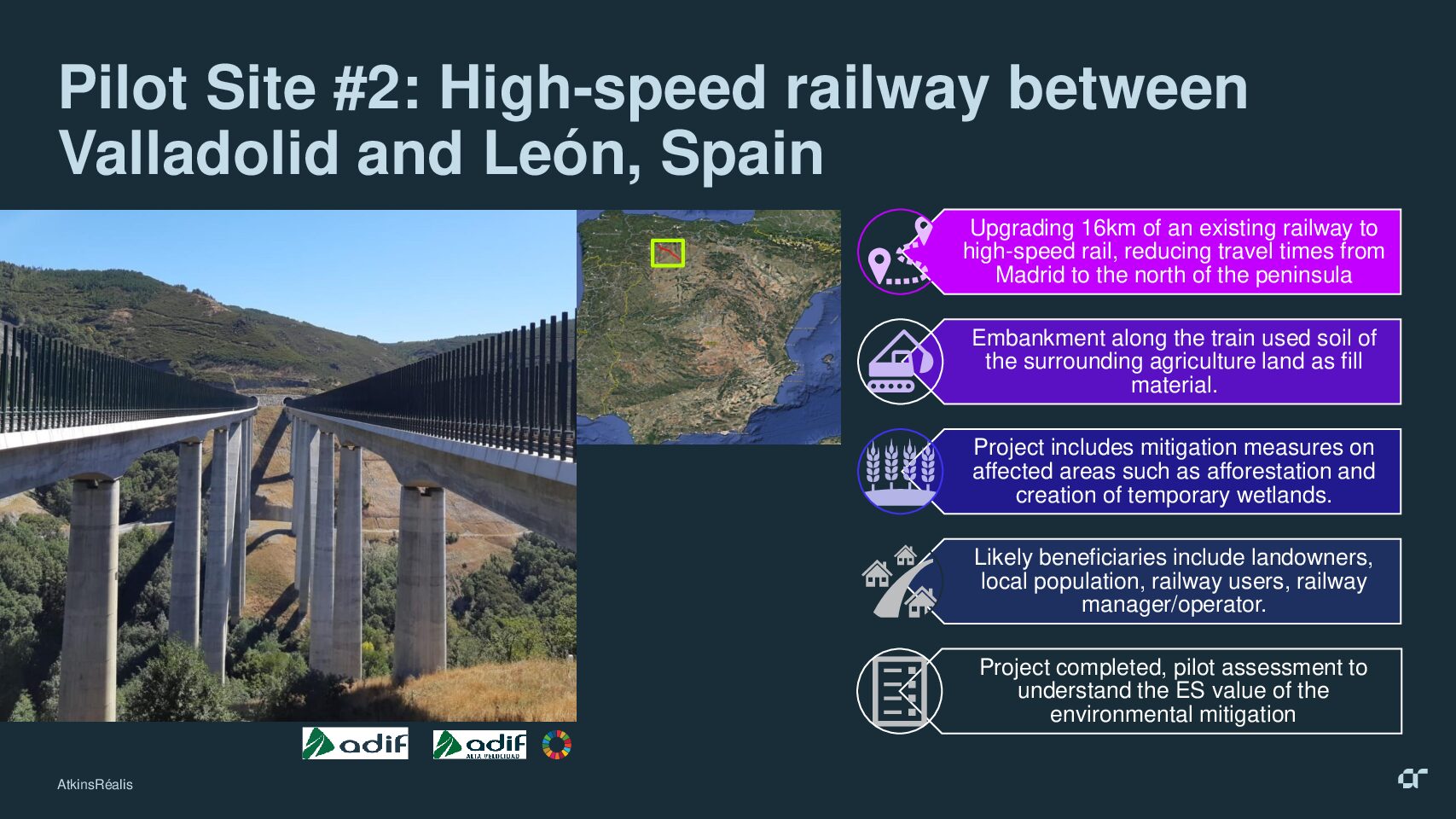

Depuis février 2025, ECOV4R a été testé sur deux projets pilotes. Le premier, sur la ligne ferroviaire appelée « Cotswold » au Royaume-Uni, vise à réduire les risques d’inondation et à améliorer la biodiversité. Le second, en Espagne, consiste en une évaluation rétrospective d’un projet achevé de modernisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Valladolid et León, qui va permettre également d’évaluer les mesures d’atténuation des impacts environnementaux du projet.

« Nos évaluations pilotes seront achevées d’ici le mois d’août, puis les dernières mises à jour du cadre ECOV4R effectuées d’ici le mois d’octobre », explique Mme Jalaguier. La publication finale du cadre ECOV4R et un événement pour en diffuser le contenu sont prévus en janvier 2026.

« Les objectives du projet ECOV4R sont d’améliorer la compréhension des services écosystémiques dans le secteur ferroviaire, de construire des justifications économiques pour les solutions basées sur la nature, et de fournir une méthode d’évaluation reproductible et auditable », résume Mike Image.

🚆 FERROVIAIRE

La biodiversité : enjeux & prise en compte à la SNCF

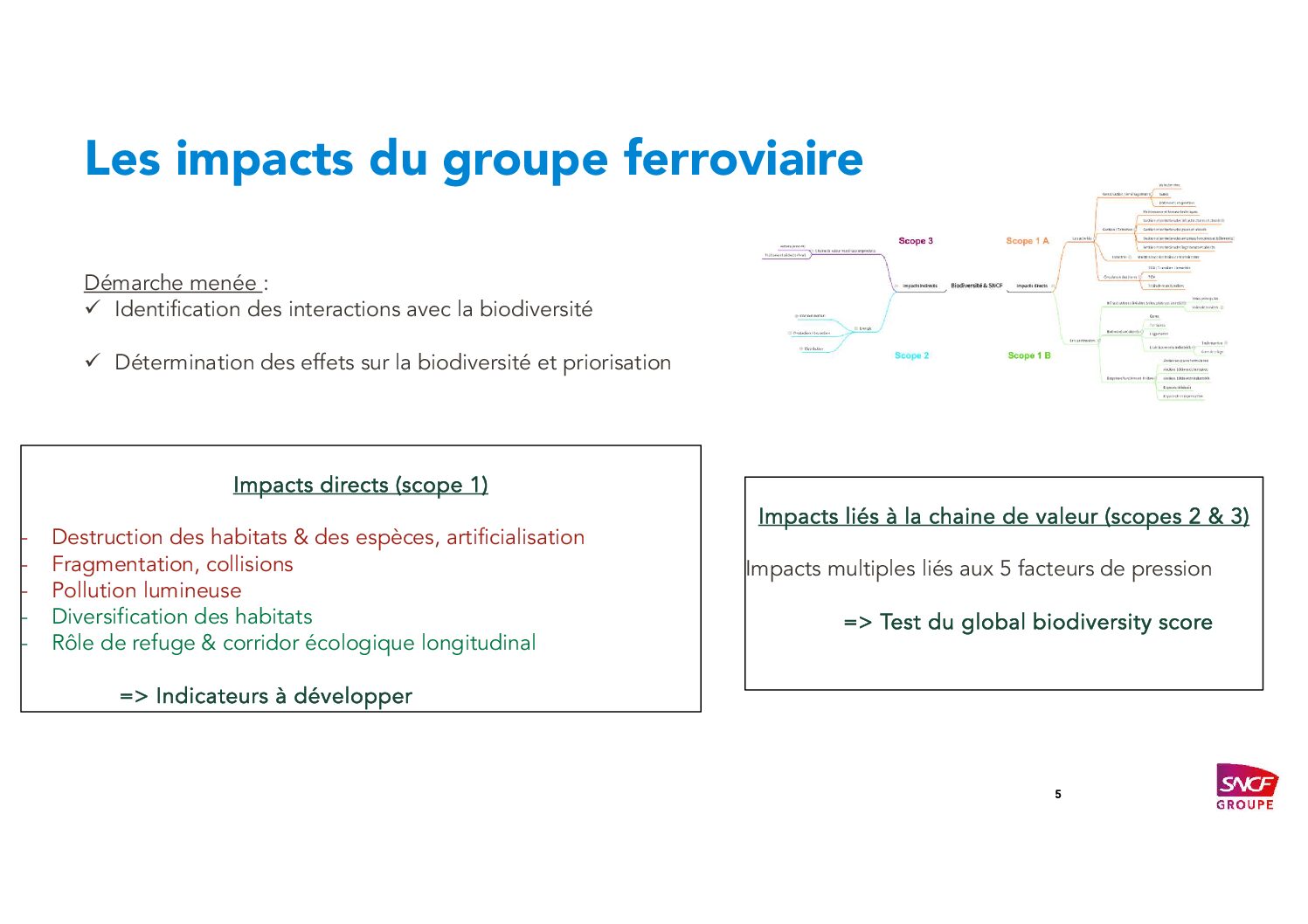

En France, le Groupe SNCF est responsable de 28 000 km de lignes ferroviaires, 88 000 hectares de dépendances vertes (espaces végétalisés bordant les infrastructures de transport), 3 000 gares et plusieurs centaines de sites industriels. Pour la biodiversité, « on travaille sur l’impact globale de nos activités dans l’ensemble du Groupe, pas en silo », précise Anne Guerrero, directrice de la délégation à la transition écologique au sein de la direction RSE Groupe (DRSE). « On identifie les principales interactions avec la biodiversité, on détermine les enjeux et les effets sur la biodiversité, puis on priorise les actions. On travaille comme pour le carbone, avec les scopes 1, 2 et 3 ».

Sur le scope 1 (impacts directs des activités du Groupe), les impacts négatifs sont la destruction des habitats et des espèces, l’artificialisation des sols, la fragmentation des territoires, le risque de collisions avec la faune et la pollution lumineuse. Du côté positif, l’étendue des emprises de la SNCF, notamment ses 88 000 hectares de dépendances vertes, représente aussi des opportunités pour la faune et notamment les oiseaux, les chauves-souris, les papillons, reptiles ou amphibiens. Les dépendances peuvent jouer le rôle de diversification des habitats par rapport à certains environnements, de refuge et de corridor écologique longitudinal.

Pour ce scope 1, le Groupe développe des indicateurs. « Contrairement au carbone qui a un indicateur unique (les émissions de gaz à effet de serre), la biodiversité a des échelles d’impact complètement différentes, entre local et global, donc c’est impossible de piloter un seul indicateur », explique Mme Guerrero.

Les scopes 2 et 3 concernent les impacts de la consommation d’énergie du Groupe et de sa chaine de valeur sur la biodiversité, tels les émissions de GES, les approvisionnements, l’achat et la consommation de matières premières, la consommation d’eau. SNCF a testé l’outil Global Biodiversity Score (GBS) développé par CDC Biodiversité pour mesurer l’empreinte de ces impacts sur la biodiversité.

Dans la stratégie RSE du Groupe, préserver la biodiversité figure parmi les trois axes principaux (avec la décarbonisation des activités et le développement de l’économie circulaire) pour réduire l’impact environnemental de ses activités. Ses actions se traduisent notamment par des engagements pris depuis 2018 et renouvelés en 2024 dans le cadre de l’initiative volontaire Act4Nature International.

Végétation, eau, terre et bâti – actions engagées sur nos opérations directes (scope 1)

Le long de son infrastructure linéaire, SNCF Réseau fait évoluer les modes opératoires de la maîtrise de la végétation pour mieux prendre en compte la biodiversité. L’arrêt de l’utilisation du glyphosate fin 2021 par exemple fait partie de ces efforts. « On est le premier gestionnaire d’infrastructure ferroviaire en Europe à l’avoir fait ! », se félicite Cora Cremezi-Charlet, experte bruit, qualité de l’air, biodiversité à la DRSE de SNCF. « Couplée avec des trains désherbeurs à pulvérisation ciblée sur la végétation, cette démarche a vraiment permis de réduire drastiquement notre utilisation de produits phytosanitaires de synthèse ».

Le Groupe mène également des actions pour identifier et réduire les obstacles potentiels que constituent ses voies, ponts et autres infrastructures à la circulation de la faune terrestre et aquatique. Afin de perturber le moins possible les animaux, les continuités écologiques terrestres sont restaurées avec des aménagements, comme les passages à faune ou traverses crapauduc, pour rendre les emprises franchissables en sécurité. Pour les cours d’eau, dont le lit peut être impacté par les fondations d’un pont par exemple, ce travail consiste à installer des aménagements tels que des rampes en enrochement permettant aux espèces de circuler à nouveau.

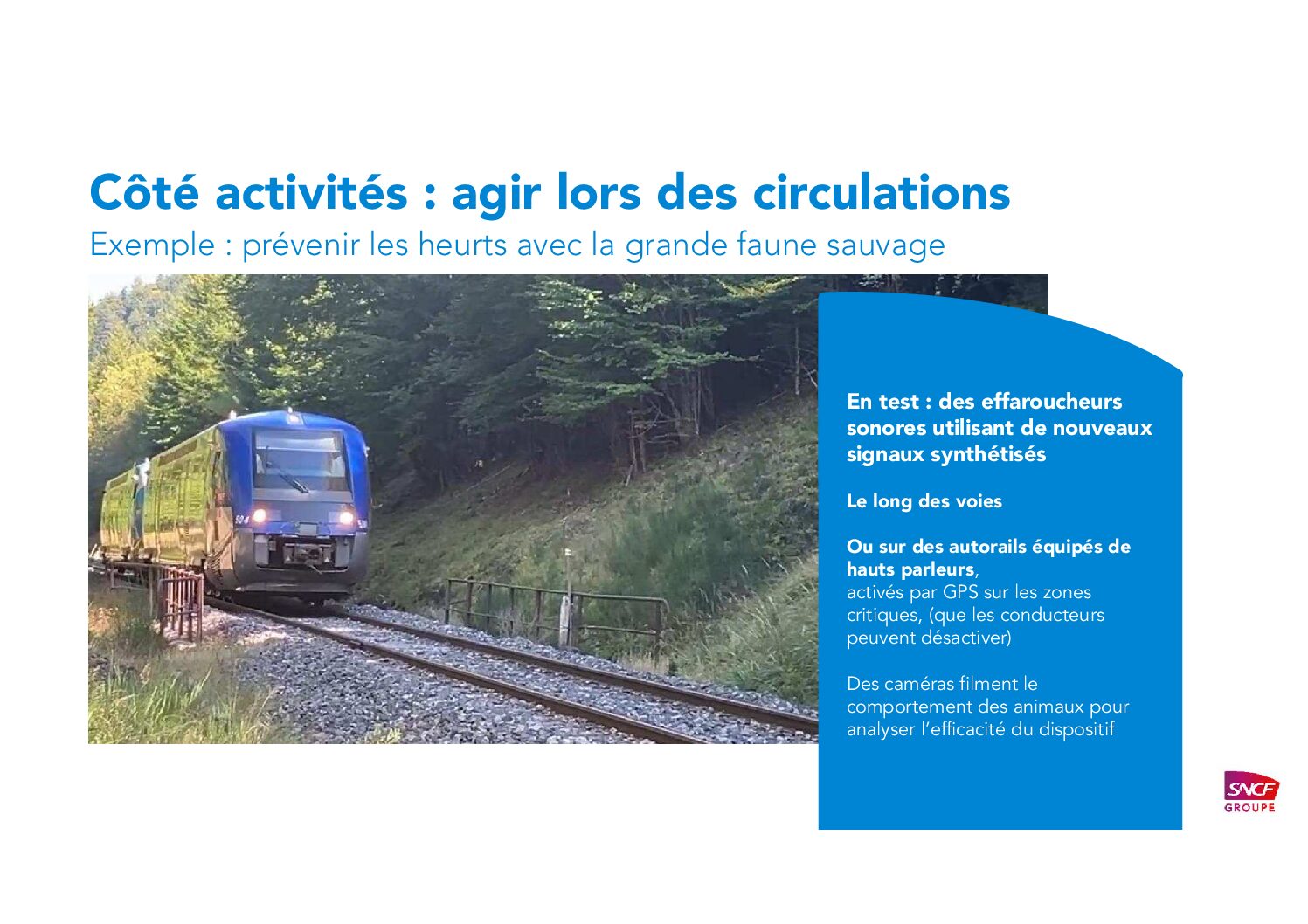

Côté circulation des trains, pour prévenir les heurts avec la grande faune sauvage, des effaroucheurs sonores utilisant de nouveaux signaux synthétisés sont à l’essai aujourd’hui.

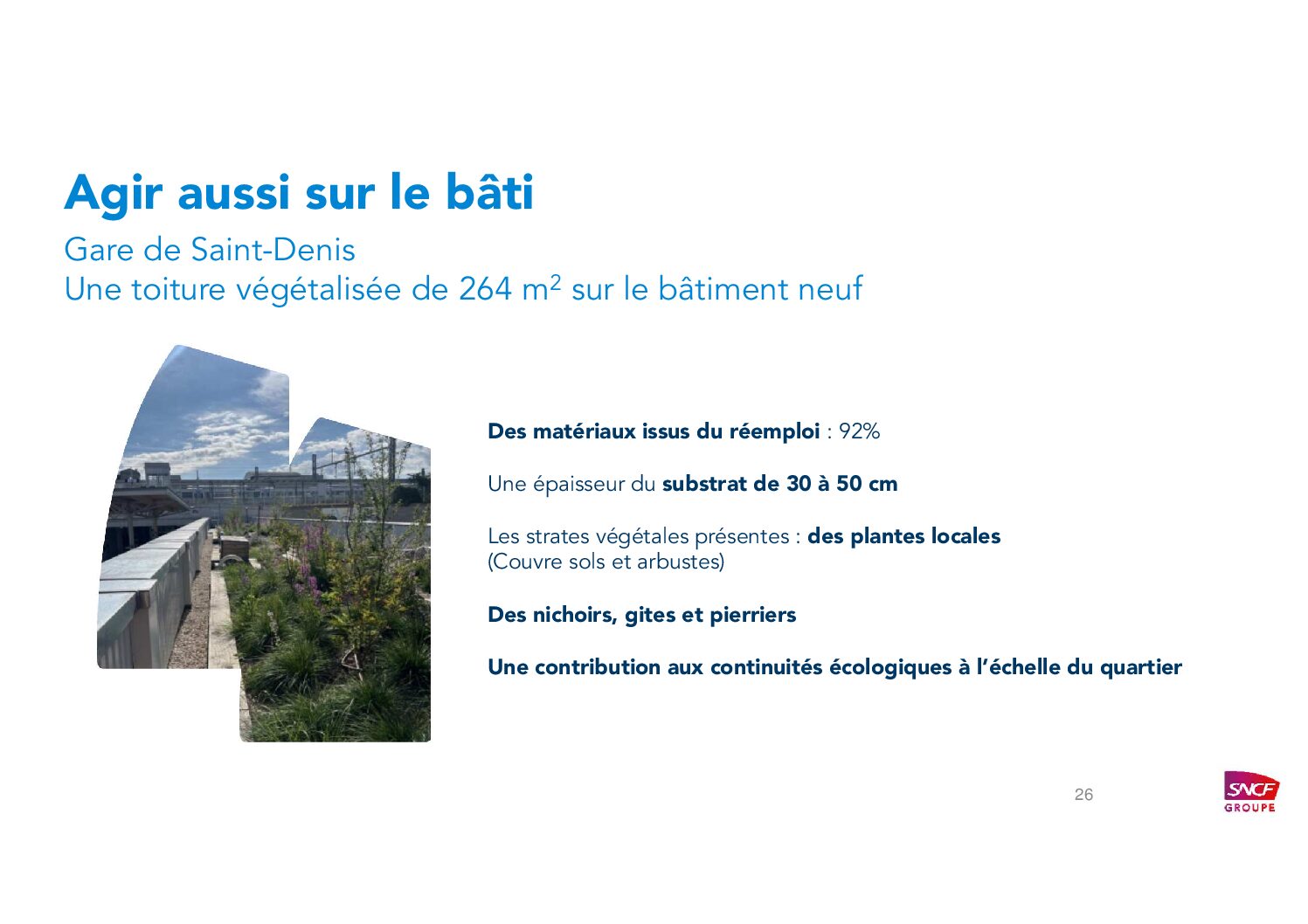

Depuis plusieurs années, la prise de conscience grandit au sein du Groupe, historiquement développée chez SNCF Réseau, s’est ainsi étendue au sein des différentes activités. Gares & Connexions et SNCF Voyageurs, par leurs bâtiments et établissements industriels, peuvent tout à fait avoir des impacts positifs et apporter des solutions en végétalisant les toitures ou les parvis, et en pratiquant la gestion différenciée par exemple.

Pour accompagner et renforcer le tout, SNCF souhaite aussi changer le regard de ses agents, « les sensibiliser pour qu’il se reconnectent au vivant qui les entoure sur leur site », explique Mme Cremezi-Charlet. Cette campagne comprend un webinaire interne, une lettre périodique et d’autres supports.

⚓️ MER

« Vitesses Bleues » pour protéger les cétacés

Des milliers de navires commerciaux sillonnent la planète. Le transport maritime génère la majorité des émissions de bruit sous-marin d’origine humaine avec des impacts sur la vie marine. L’augmentation du nombre de navires et de leur vitesse entraîne un risque accru de collisions avec les cétacés. Dans ce contexte, et suite à la présentation d’Olivier Adam lors de la séance de Futura-Mobility Biodiversité et Transports : un défi crucial pour l’avenir de tous, Aurore Morin, chargée de campagne ‘Conservation Marine’ au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) a présenté les actions menées par l’organisation pour lutter contre ces problèmes « invisibles ».

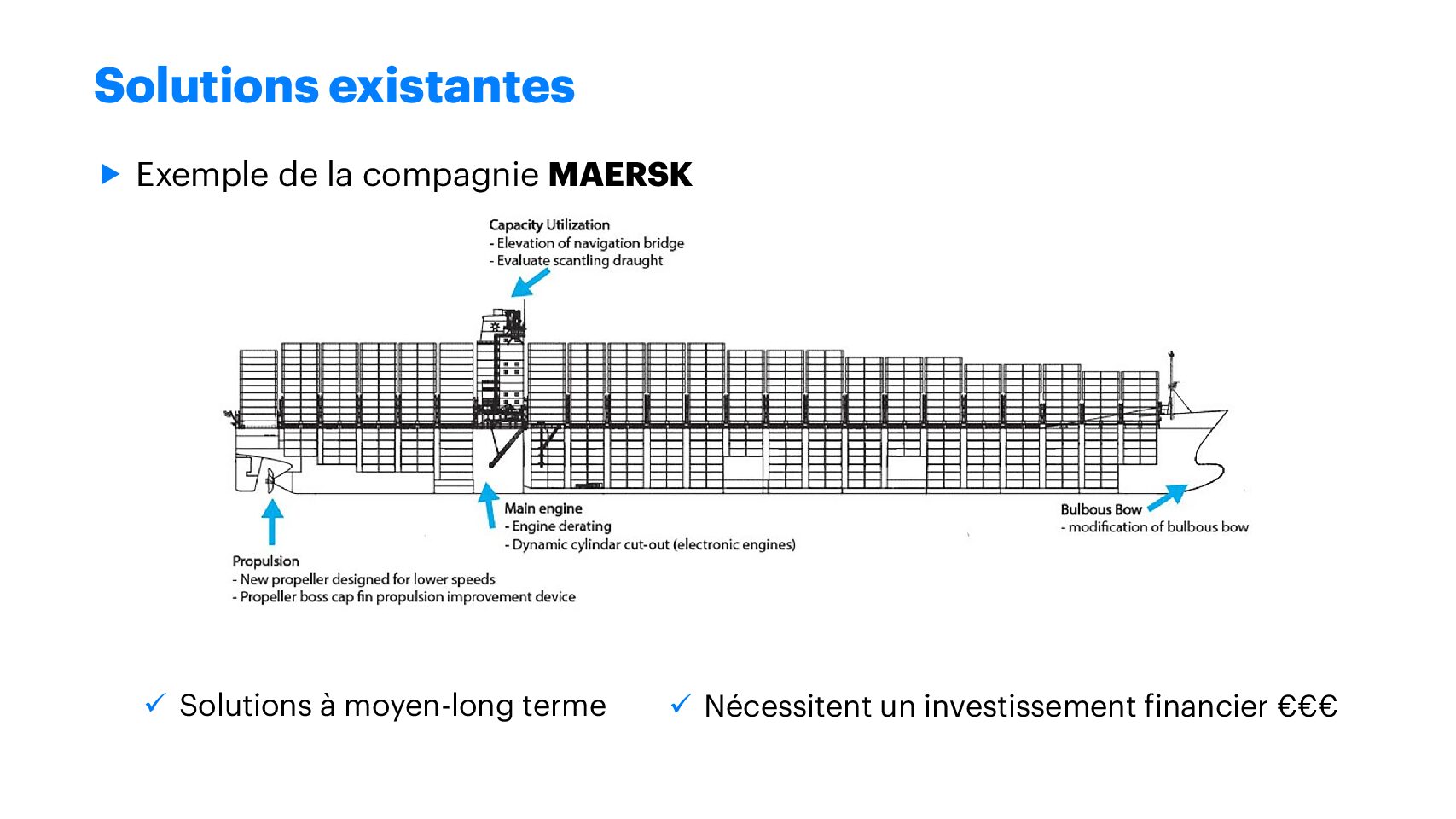

IFAW soutient soutient plusieurs technologies existantes qui contribuent à protéger la vie marine de ces dangers : l’utilisation d’hélices innovantes pour éviter la cavitation (la formation et l’implosion de bulles de vapeur d’eau causées par la variation de la pression), l’isolation des moteurs et l’optimisation de la forme de la coque.

« Des entreprises comme Maersk ont démontré que ces solutions peuvent effectivement réduire le bruit et améliorer l’efficacité énergétique », explique Mme Morin. Cependant elles sont coûteuses, nécessitant des investissements financiers conséquents et l’immobilisation des navires, alors même que les bénéfices n’apparaissent qu’à moyen-long terme.

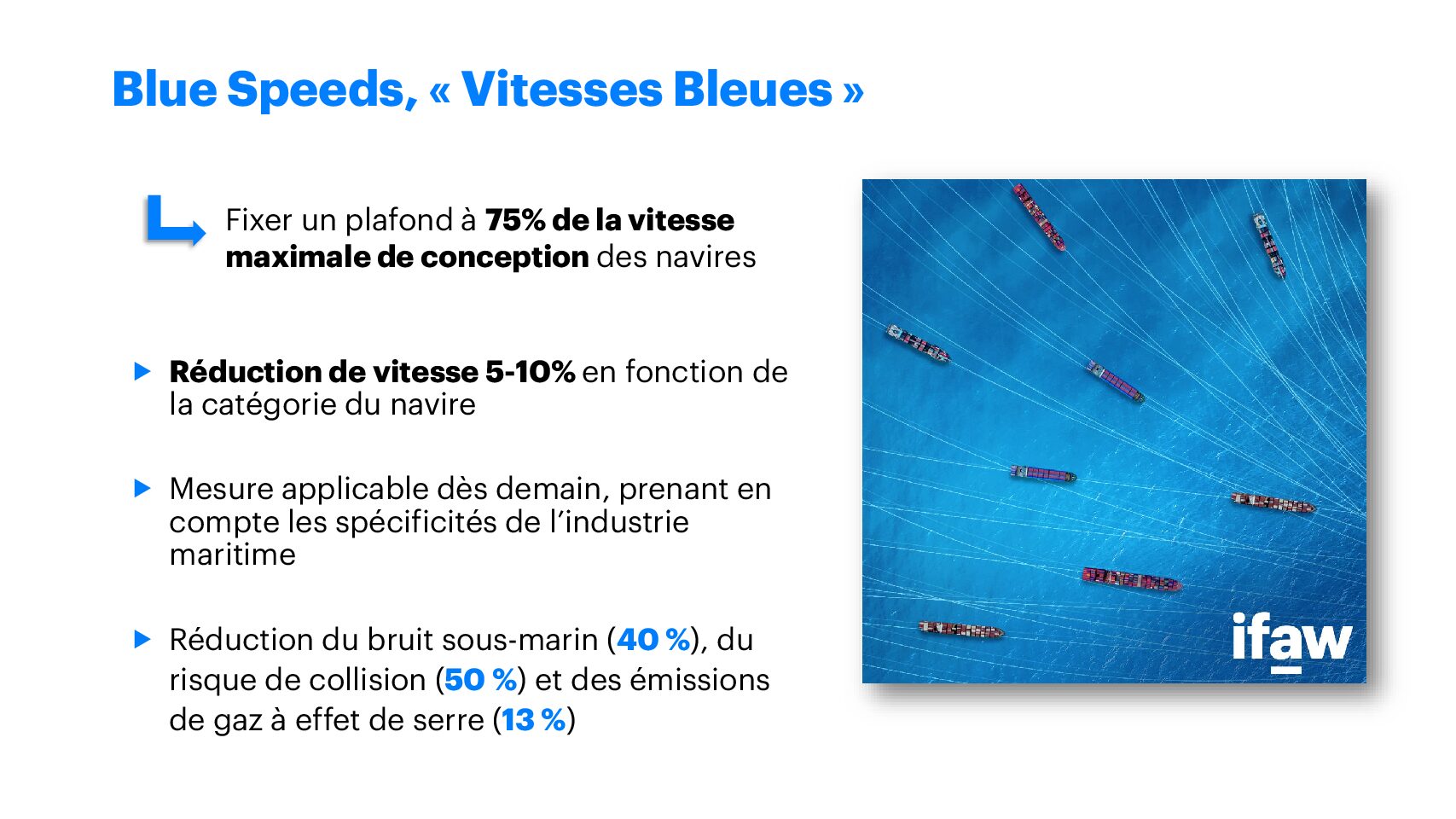

IFAW promeut surtout les « vitesses bleues ». Lancée en 2023, cette solution vise à fixer un plafond de vitesse à 75% de la vitesse maximale de conception des navires, sur l’intégralité du voyage entrepris. Cela correspond, selon IFAW, à une réduction de 5 à 10 % de la vitesse. « C’est une solution peu coûteuse qui peut être mise en œuvre immédiatement », signale Mme Morin. « Elle permet de réduire le bruit sous-marin de 40 % et les collisions avec les baleines de 50 %, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre des navires. Elles génèrent des économies annuelles de carburant pouvant aller de 3,4 à 4,5 milliards d’euros ».

« On espère faire des vitesses bleues une réalité dans le monde entier. Mais on a choisi de se concentrer d’abord sur l’espace économique européen », précise Mme Morin. Conscient qu’une réduction volontaire créerait une distorsion de concurrence pour les compagnies, IFAW plaide pour l’inscription de ces réglementations de vitesse dans la législation européenne.

🚗 TERRE

Perspectives du projet Bison

Le projet européen BISON (Biodiversity & Infrastructures Synergies and Oppportunities for European Transports Networks) est mené par un consortium de 39 membres européens et pays associés. Il vise l’intégration de la biodiversité dans le développement des infrastructures tel que les routes, les chemins de fer, les voies navigables, les aéroports, les ports ou les réseaux de transport d’énergie.

En 2021 et 2022, les partenaires de BISON ont mené une étude prospective sur l’intégration de la biodiversité dans toutes les infrastructures de transport linéaire à l’horizon 2050. Quatre scénarios à 2050 ont été établis et étudiés :

- Scénario 1 : l’effondrement du système de transport, la gestion de situations d’urgence.

- Scénario 2 : la durabilité reste un vœu pieux, on reste sur les tendances habituelles.

- Scénario 3 : la décarbonation et l’adaptation au changement climatique, quelles solutions pour réduire les émissions de CO2 ?

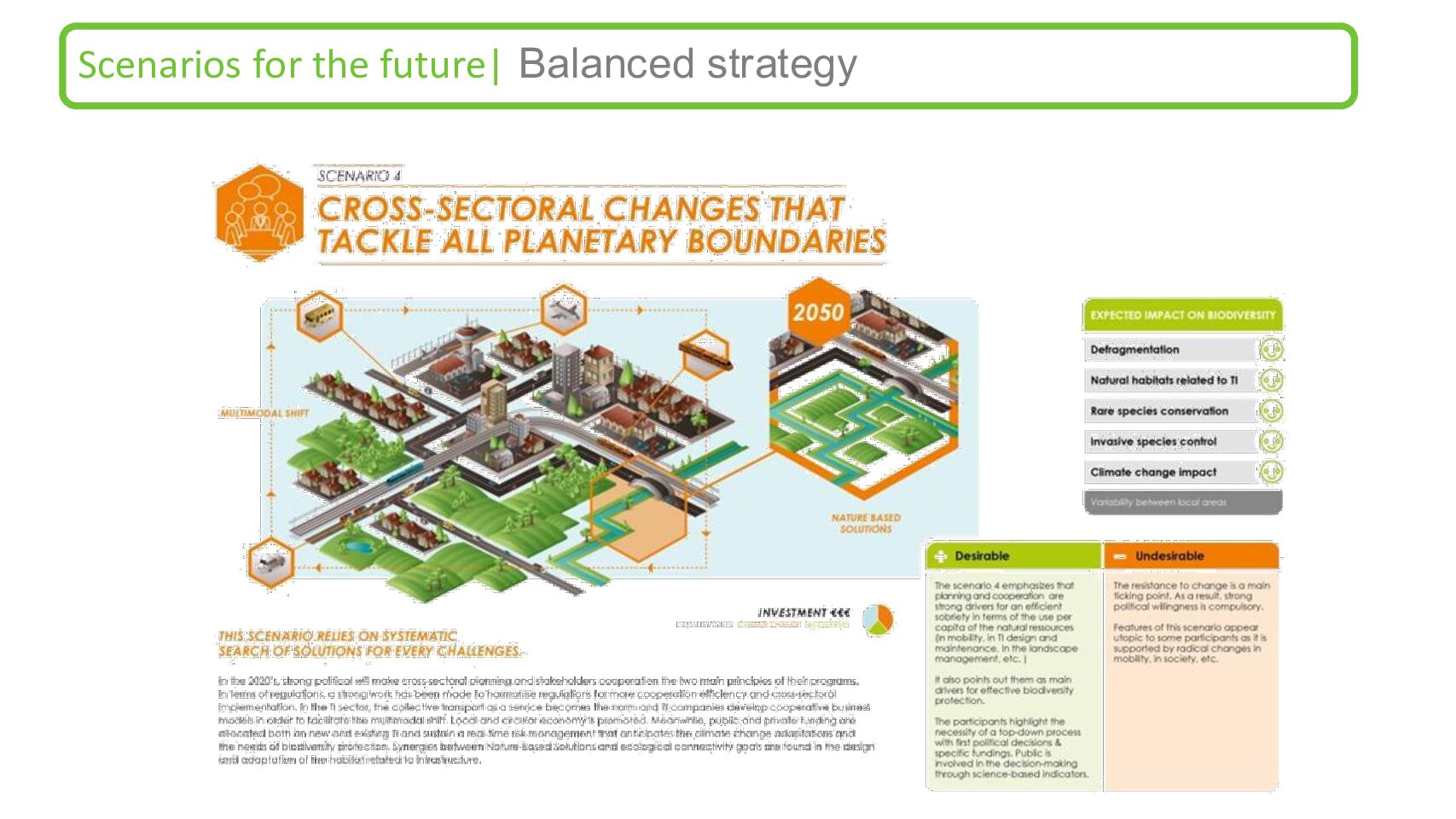

- Scénario 4 : les changements intersectoriels qui s’attaquent à toutes les limites planétaires. Ce scénario s’appuie sur la recherche systématique de solutions à tous les défis.

Ces scénarios ont montré que la focalisation sur la seule décarbonation, sans prendre en compte la biodiversité, risquerait d’aggraver la situation écologique globale. L’importance économique de la biodiversité est aussi soulignée : 50 à 60 % du PIB mondial dépend directement de la bonne santé de la biodiversité, contrastant avec les investissements minimes qui lui sont dédiés.

« Le scénario 4, même s’il est difficile à mettre en œuvre, est celui qui nous a servi à élaborer l’agenda stratégique livré à la Commission européenne », explique Sylvain Moulherat, co-fondateur, DG et responsable scientifique de TerrOïko et président de l’A-IGÉco, qui a largement participé à l’élaboration de l’étude.

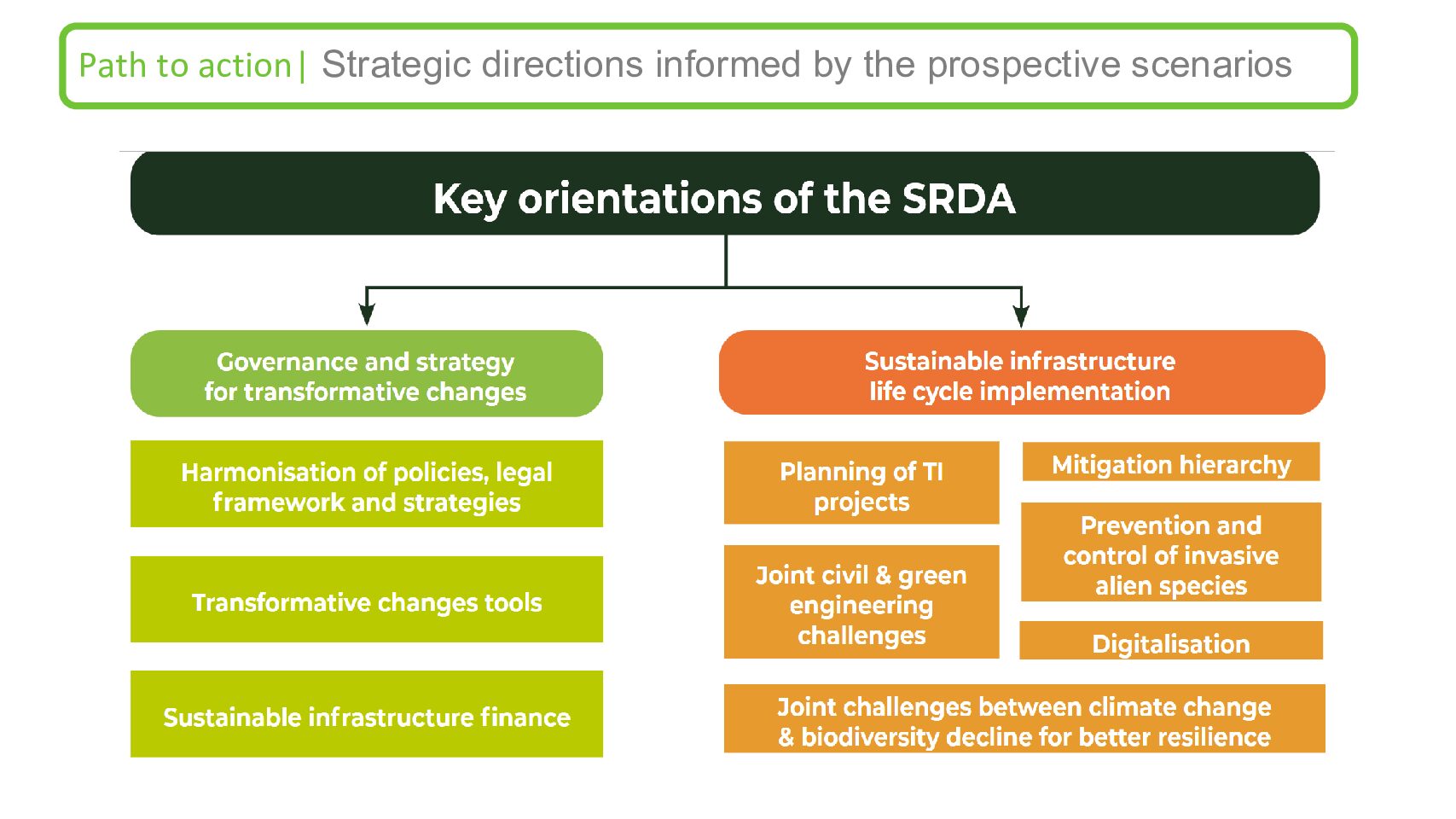

Cet agenda SRDA propose deux grands axes d’actions à mettre en place :

- le changement transformatif des modes de gouvernance, et de la régulation et des politiques publiques, « avec un gros sujet sur la finance… »

- les grandes orientations techniques à mettre en place sur le terrain.

En plus des livrables, BISON a également publié un guide en ligne – BIODIVERSITY AND INFRASTRUCTURE: an online handbook for promoting cooperation and transformative change – pour aider les acteurs des transports et de l’écologie à travailler ensemble pour parvenir à un développement plus durable des infrastructures.

Atténuer les impacts des infrastructures de transport, l’expérience néerlandaise

Edgar van der Grift, écologiste de recherche principal au Département d’écologie animale, Wageningen University & Research, a partagé son retour d’expérience sur les mesures prises aux Pays-Bas, pays très en avance par rapport aux autres sur le sujet.

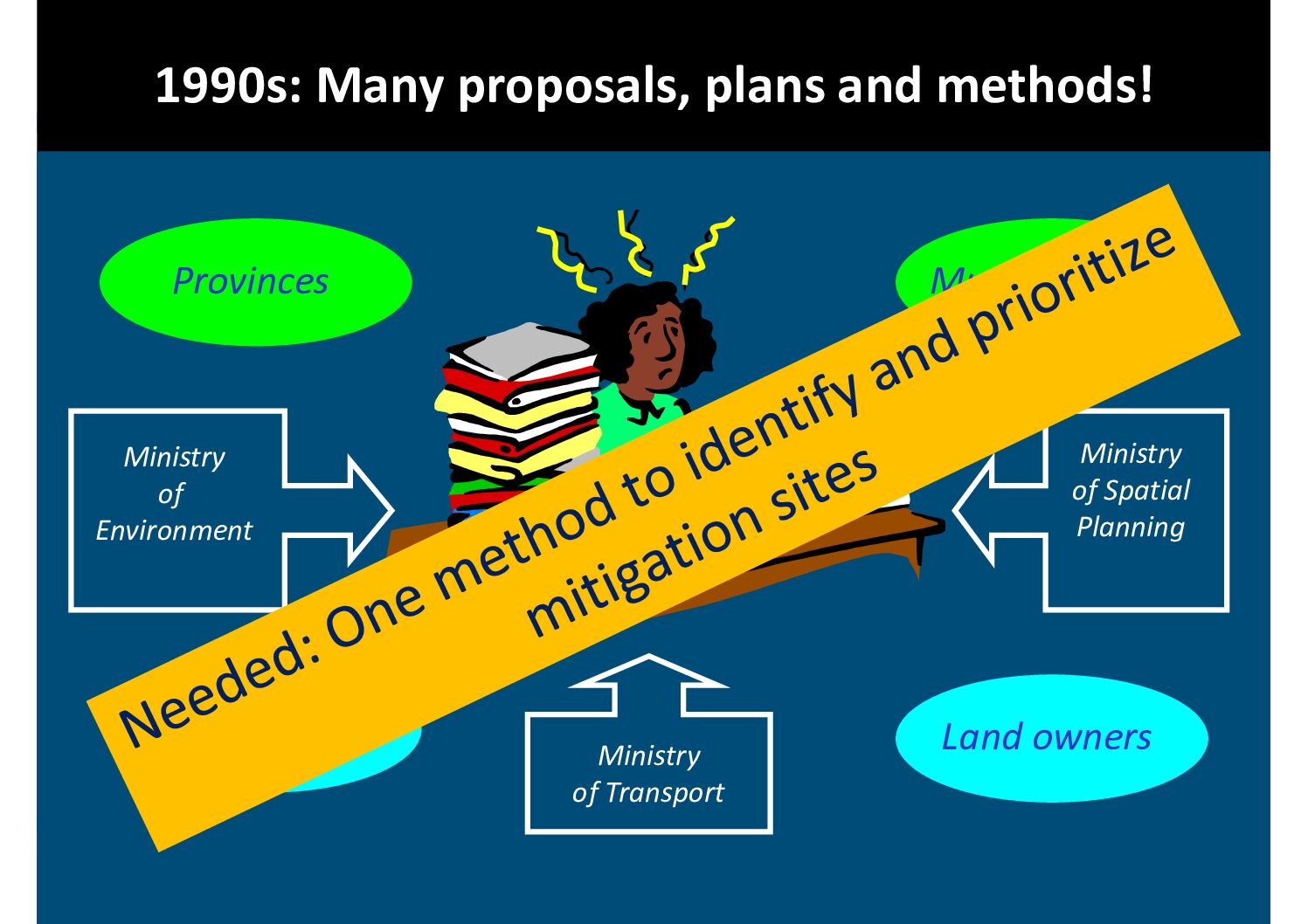

Les Pays-Bas, qui couvrent une superficie de 37 354 km2, ont une densité élevée d’environ 3,5 km d’infrastructures de transport (routes, voies ferrées, canaux) par kilomètre carré, ce qui signifie qu’environ 2,5 % du pays est couvert par ces infrastructures. Fort de ces constats, depuis les années 1990, les décideurs politiques se sont rendus compte de l’urgence d’agir contre la fragmentation des habitats causée par une telle densité d’infrastructures, et de la nécessité de créer des corridors écologiques ou des connexions pour maintenir les populations de faune et flore à risque.

La construction des infrastructures de transport aux Pays-Bas au fil des ans a conduit à l’existence de petites parcelles d’habitat avec « de petites populations isolées qui sont très vulnérables à l’extinction », explique M. van der Grift. « Sans connexions, sans couloirs, ils disparaîtront tout simplement.

« Cependant, dans les années 1990, chacun a présenté ses propres propositions, ses propres plans de mesures », explique-t-il. « Les provinces, les municipalités, les ONG, les propriétaires fonciers, les différents ministères et tous les autres acteurs concernés travaillaient en silos. Il était donc extrêmement difficile d’évaluer et de comparer les mesures prises ».

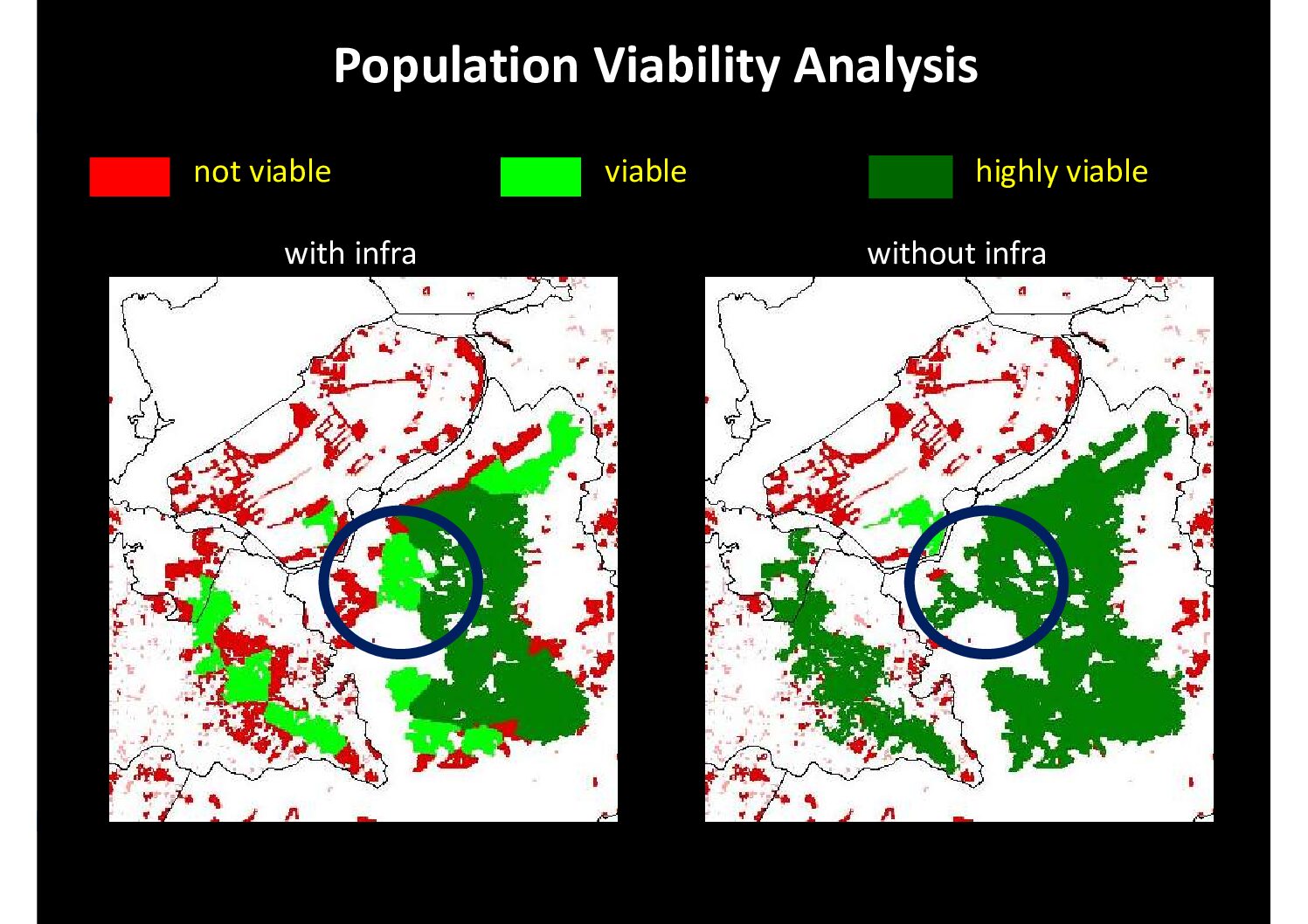

Pour résoudre ce problème, les ministères néerlandais de transport, de l’environnement et de la planification spatiale ont finalement adopté, en 2004, une méthode unique à utiliser par tous. Elle repose sur des modèles d’analyse de la viabilité des populations sur le territoire. Ces modèles utilisent la comparaison de deux scénarios (voir image ci-dessous), réalisés espèce par espèce et pour un certain nombre d’espèces sélectionnées. A gauche, les infrastructures de transport existantes sont cartographiées et, à droite, elles sont toutes virtuellement retirées du paysage. « En d’autres termes, pour la carte de droite, nous faisons comme si toutes les routes, toutes les lignes de chemin de fer et tous les canaux avaient été ‘atténués’ et donc ne représentaient plus de barrières pour la faune », explique M. van der Grift. « Ensuite, nous évaluons les habitats de l’espèce en question et déterminons s’ils sont viables, très viables ou tout simplement non viables. Ces deux cartes permettent donc de mieux comprendre ce que signifierait la mise en place de mesures d’atténuation. »

Ces modèles permettent d’identifier les meilleurs emplacements pour les mesures d’atténuation et de définir des priorités d’action en fonction de l’impact attendu de ces mesures sur les espèces (nombre d’espèces impactées, taille des populations concernées…).

Les mesures d’atténuation sont principalement constituées de tunnels ou de ponts fauniques (petits et grands), de clôtures, de gestion de la végétation, de systèmes de détection d’animaux, et même de mesures de réduction de la vitesse du trafic ou d’avertissement des conducteurs pour qu’ils adaptent leur comportement. Aux Pays-Bas, 2 500 tunnels environ ont été ainsi construits, allant de taille modeste (25 cm) jusqu’à des tailles importantes (> 50 m) – selon les espèces à aider. Il est important que passages soient eux-mêmes des habitats, donc végétalisés « si possible, et plutôt des ponts que des tunnels ».

Pour les routes, voies ferrées ou canaux, M. van der Grift insiste sur l’importance d’évaluer l’efficacité de toutes les mesures introduites. « Il est essentiel de ne pas se contenter de vérifier que les structures sont utilisées, mais de vérifier si les objectifs de viabilité des populations sont atteints ». Les bons indicateurs de l’efficacité d’une mesure sont la baisse de la mortalité par collisions, et surtout in fine la croissance de la population des espèces et la richesse des échanges génétiques entre les sous-populations d’une même espèce d’un côté et de l’autre de l’infrastructure.

✈️ AVIATION

La biodiversité en milieu aéroportuaire : des prairies insoupçonnées

Les aéroports abritent de vastes étendues de prairies naturelles ou semi-naturelles. D’ailleurs en France, ils sont composés en moyenne de 70 % d’espaces verts. Ces prairies sont souvent épargnées par les produits phytosanitaires, ainsi agissant comme de véritables refuges pour la faune et la flore. Dans le milieu naturel, les terrains des prairies étant les plus faciles et les moins coûteux pour construire, celles-ci sont en déclin à l’échelle européenne. Afin de valoriser et de protéger la biodiversité sur ces terrains uniques, l’association française Aéro Biodiversité, fondée en 2015, œuvre pour fédérer les acteurs de l’aérien et les scientifiques autour de la connaissance et la valorisation de la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires.

« Les aéroports et aérodromes en France – un des pays où il y a le plus de terrains aéronautiques – représentent environ 500 km2 d’espaces verts quand on met bout à bout leurs prairies », explique Hélène Abraham, directrice d’Aéro Biodiversité.

Aéro Biodiversité travaille essentiellement sur l’évaluation de la qualité environnementale des prairies à travers des protocoles scientifiques participatifs et la promotion de la biodiversité par le biais de campagnes de communication. L’association se penche également sur les moyens d’améliorer la biodiversité, par exemple, diminuer le nombre et/ou retarder les fauches, rehausser les hauteurs de tonte ou encore réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, dans le strict respect de la sécurité aéronautique en lien avec la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile).

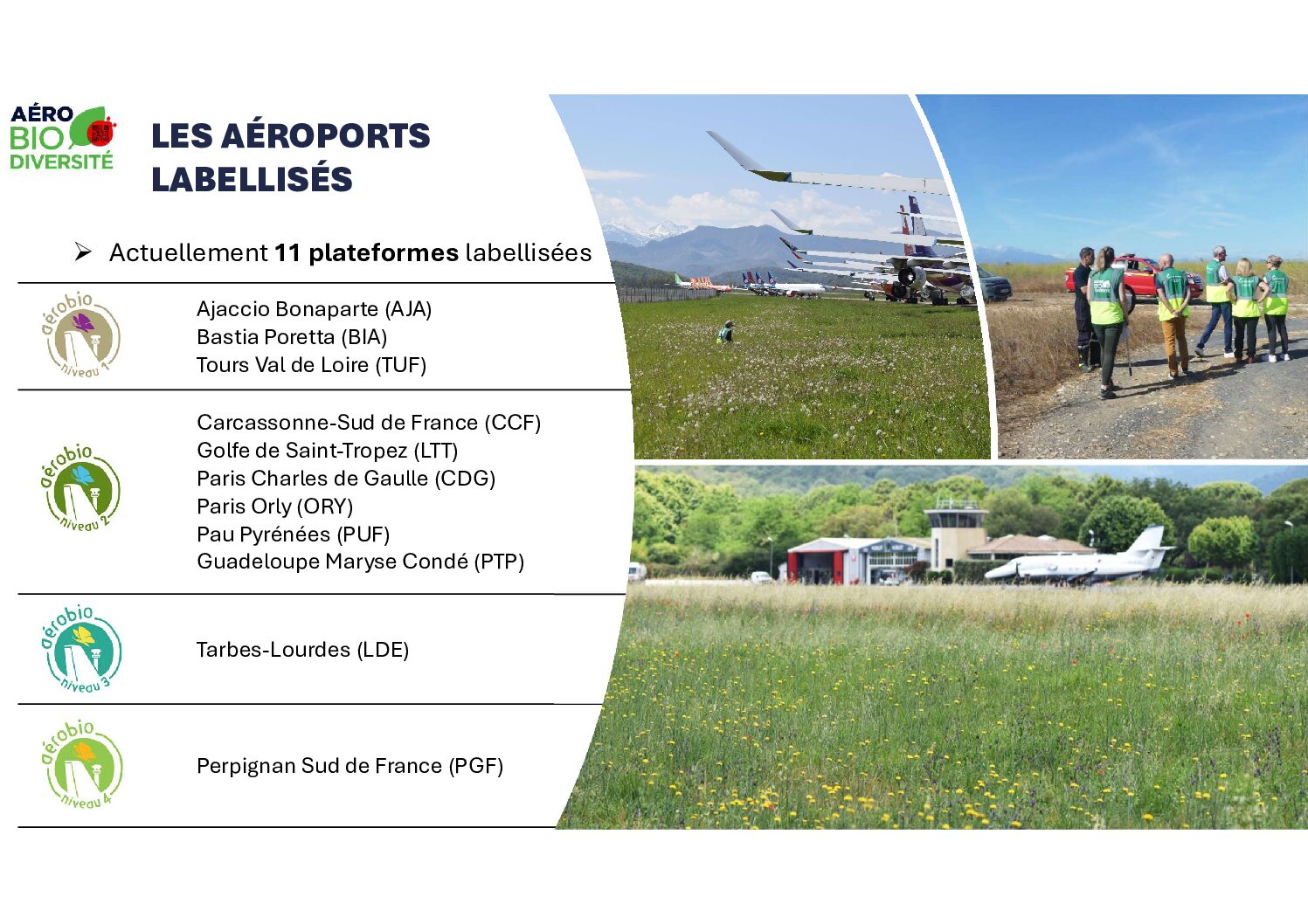

Le label « aerobio » (marque déposée), est attribué pour une durée de 5 ans aux aéroports afin de valoriser leur travail et les engagements inscrits dans la démarche de l’association. L’évaluation est basée sur des critères multiples comme la biodiversité, l’implication de la plateforme, la communication et l’ancrage territorial. A ce jour, 11 plateformes sont labellisées.

La préservation de la biodiversité est au cœur de l’engagement écologique du Groupe ADP. Ses aérogares en Ile-de-France constituent plus de 2 500 hectares de prairies et d’espaces verts, un enjeu de taille dans un contexte urbain dense. Le Groupe a d’ailleurs été l’un des premiers acteurs du secteur à travailler avec Aéro Biodiversité. Aujourd’hui, ses plateformes Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle sont labellisées par l’association.

Les engagements du Groupe ADP pour la biodiversité s’articulent autour de quatre piliers :

- La préservation des milieux naturels, avec un engagement de 25 à 30 % d’espaces dédiés à la biodiversité. Le plan de gestion écologique des espaces verts inclue une démarche zéro phytosanitaire, de la fauche différenciée et si possible tardive – une fois par an voire une fois tous les deux ans – ainsi que des actions innovantes d’effarouchement et de renaturation, visant à prévenir les risques de collisions.

- L’intégration des enjeux de biodiversité dans la construction, la rénovation, le maintien des infrastructures et de l’immobilier, qui se traduit par le choix de matériaux adaptés, l’installation de nichoirs, ou encore la végétalisation du parcours passagers et des toitures.

- La mobilisation et la sensibilisation des acteurs de la communauté aéroportuaire, en particulier des actions de sensibilisation des passagers dans le but de lutter contre le trafic d’espèces sauvages.

- L’intégration de la biodiversité à l’échelle stratégique, visant à améliorer les capacités de mesure des risques financiers liés à la biodiversité afin de les considérer dans les décisions d’investissement, et ainsi s’aligner sur les ambitions cadres internationaux tels que l’Accord de Kunming-Montréal.

« Depuis 2022, le Groupe ADP mesure de son empreinte biodiversité – le bilan carbone de la biodiversité – cela nous permet de gagner en cohérence par une analyse plus fine de nos dépendances et nos impacts pour agir sur les leviers les plus structurants de préservation de la nature et la planifier sur le long terme », élargit Emilie Matjasic, Responsable biodiversité au sein du Groupe ADP. « Ces bilans nous ont conduit à une approche plus holistique qui ne se limite pas à la seule gestion des prairies, et inclut désormais pleinement notre façon de construire, par exemple », signale Mme Matjasic.

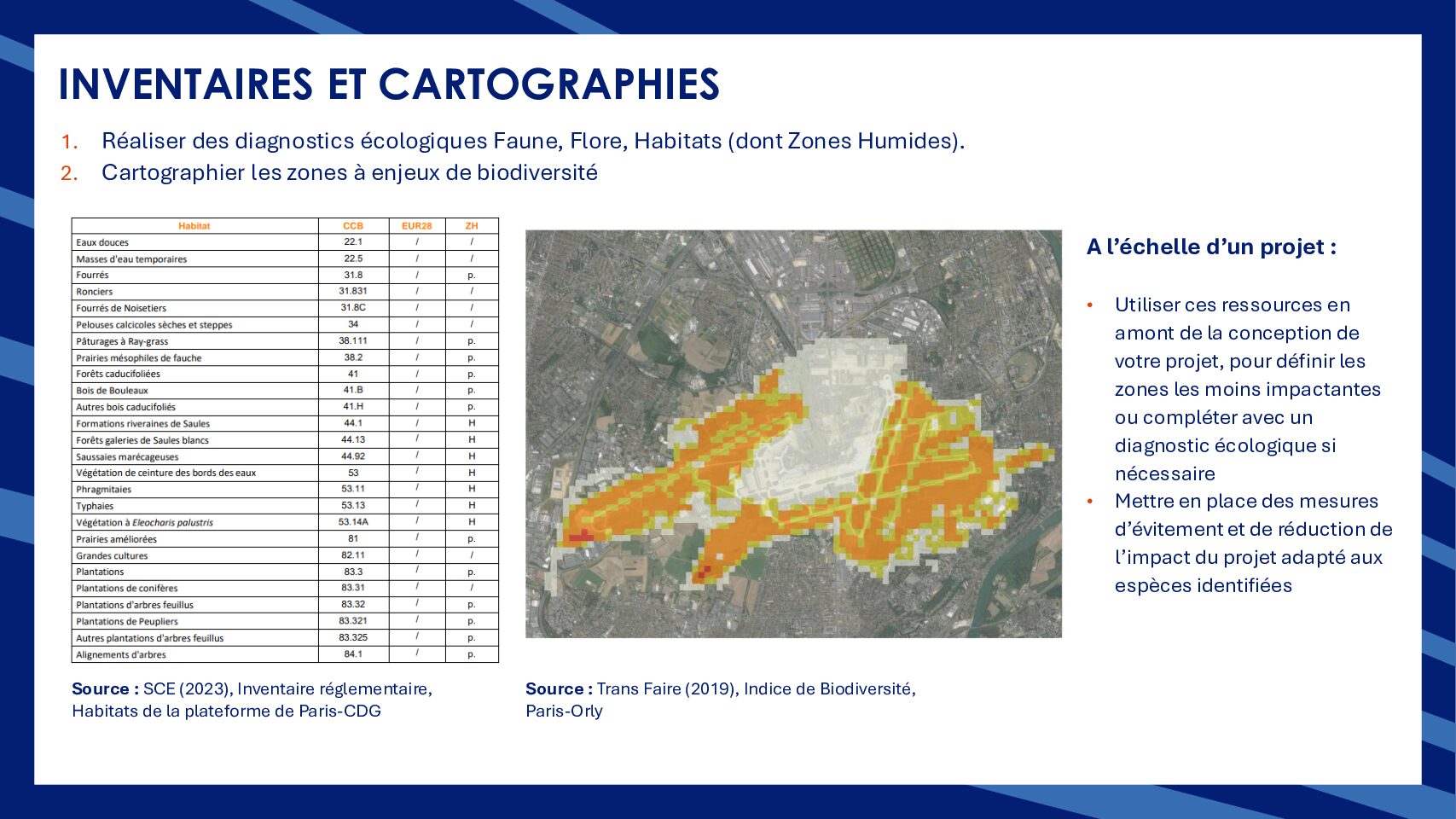

Par ailleurs, le Groupe ADP travaille sur l’amélioration de ses connaissances sur les enjeux de biodiversité de chacune de ses plateformes à une échelle très locale. Tout d’abord, par la réalisation de diagnostics écologiques complets et d’inventaires volontaires complémentaires qui visent à identifier avec précision les habitats et espèces d’intérêt écologique présents – c’est-à-dire les espèces protégées, classées sur liste rouge, d’intérêt communautaire ou avec une importance patrimoniale – les données fournies sont mises à disposition des collaborateurs au travers d’une cartographie interactive pour faciliter leur utilisation. Le Groupe a également obtenu une subvention de la Commission Européenne pour concevoir un tableau de bord plus complet permettant le monitoring complet de la biodiversité sur un aéroport qui pourra servir à terme à d’autres plateformes du secteur.

Pour démontrer que ces efforts portent leurs fruits, Émilie Matjasic évoque l’une des success story du Groupe ADP, celle du moineau friquet. Espèce particulièrement menacée, sa population diminue de 15 % par an au niveau mondial. « Elle est en très forte diminution en Île-de-France où seulement 8 colonies sont encore observées » rappelle Mme Matjasic. « Et deux d’entre elles cohabitent avec nos activités. L’une niche directement sur notre aéroport de Paris-Orly et l’autre a été localisée aux alentours de Paris-Charles de Gaulle. Aujourd’hui, nous mettons en place de nombreux efforts pour constituer un milieu favorable à sa présence. »

Des compétences à valoriser au plus haut niveau

Cette séance de Futura-Mobility a démontré que les compétences et les bonnes pratiques existent depuis de nombreuses années en matière de protection de la biodiversité par les systèmes de transport.

Cependant, les défis demeurent, notamment la nécessité d’adopter une approche globale sur l’ensemble des limites planétaires, de coopérer davantage entre les acteurs et les secteurs, de mieux anticiper pour avoir la capacité de mesurer l’efficacité réelle des actions et d’intégrer pleinement la biodiversité – et les autres limites ! – dans les stratégies d’entreprise, au même niveau que les objectifs climatiques.

La quantification économique des bénéfices apportés par la biodiversité reste un défi… dont la pertinence fait d’ailleurs débat aujourd’hui.

À suivre…