🐝 Samuel Rebulard, Paris-Saclay : les services indispensables qu’offre la biodiversité aux humains

🐝 Samuel Rebulard, Paris-Saclay : les services indispensables qu’offre la biodiversité aux humains

« La biodiversité est souvent confondue avec la nature ou limitée à l’idée d’espèces exotiques ou menacées. Pourtant, bien plus qu’une simple collection d’éléments naturels, elle désigne l’ensemble du vivant, omniprésent et intrinsèquement lié à notre existence-même .» Lors de son intervention chez Futura-Mobility, le 30 juin 2025, Samuel Rebulard, ingénieur agronome, auteur et co–responsable de la préparation à l’agrégation en Sciences de la Vie et de la Terre de l’Université Paris–Saclay a permis de mieux comprendre la place de la biodiversité dans nos vies.

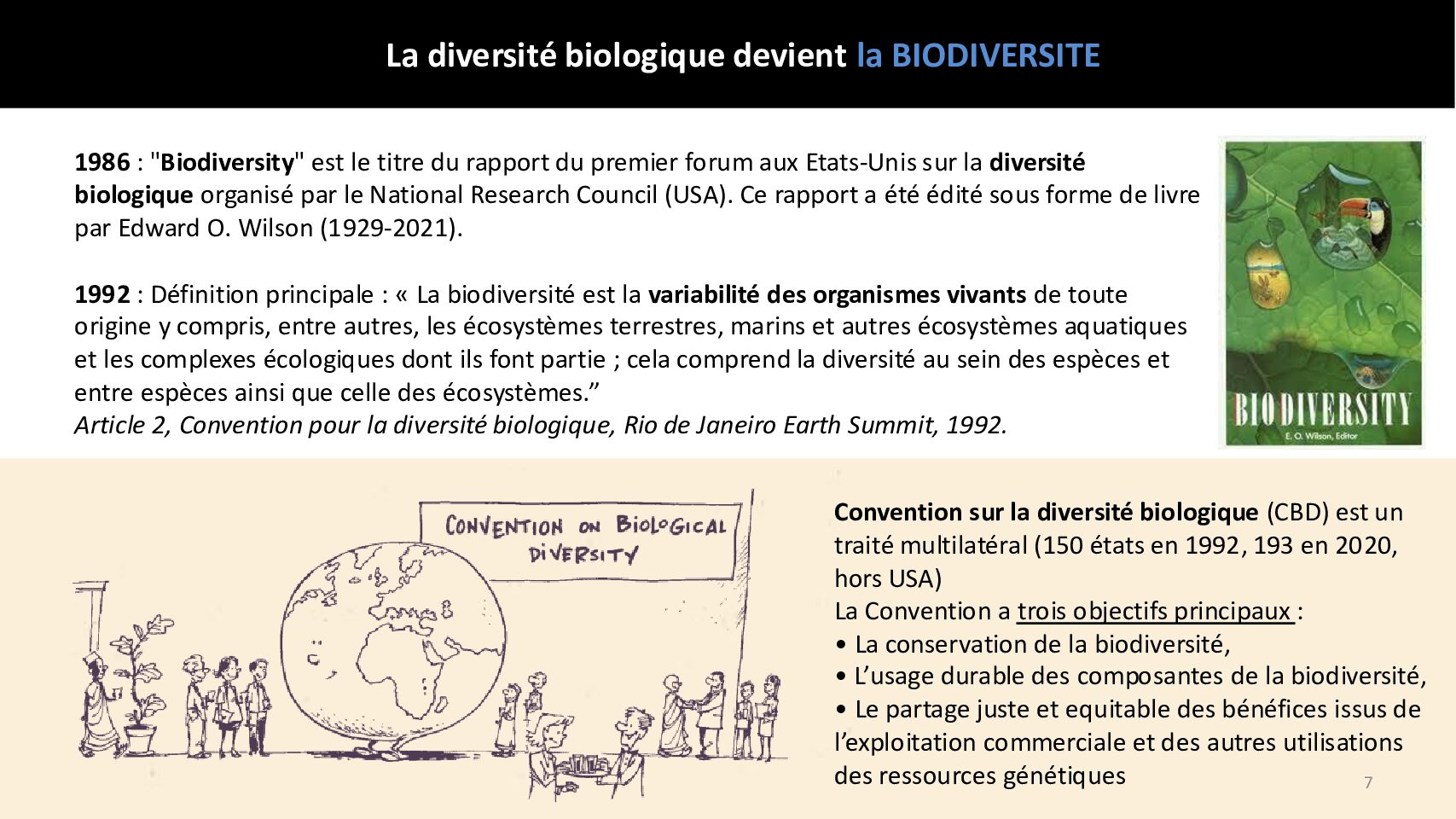

Le terme « biodiversité » est apparu dans les années 1980, dans un rapport publié par le Conseil National de la Recherche des États-Unis (National Research Council), pour condenser dans un unique mot la notion de diversité biologique. Sa première définition consensuelle, mettait l’accent sur « la variabilité des organismes vivants » (voir image ci-dessous), a été publiée en 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio.

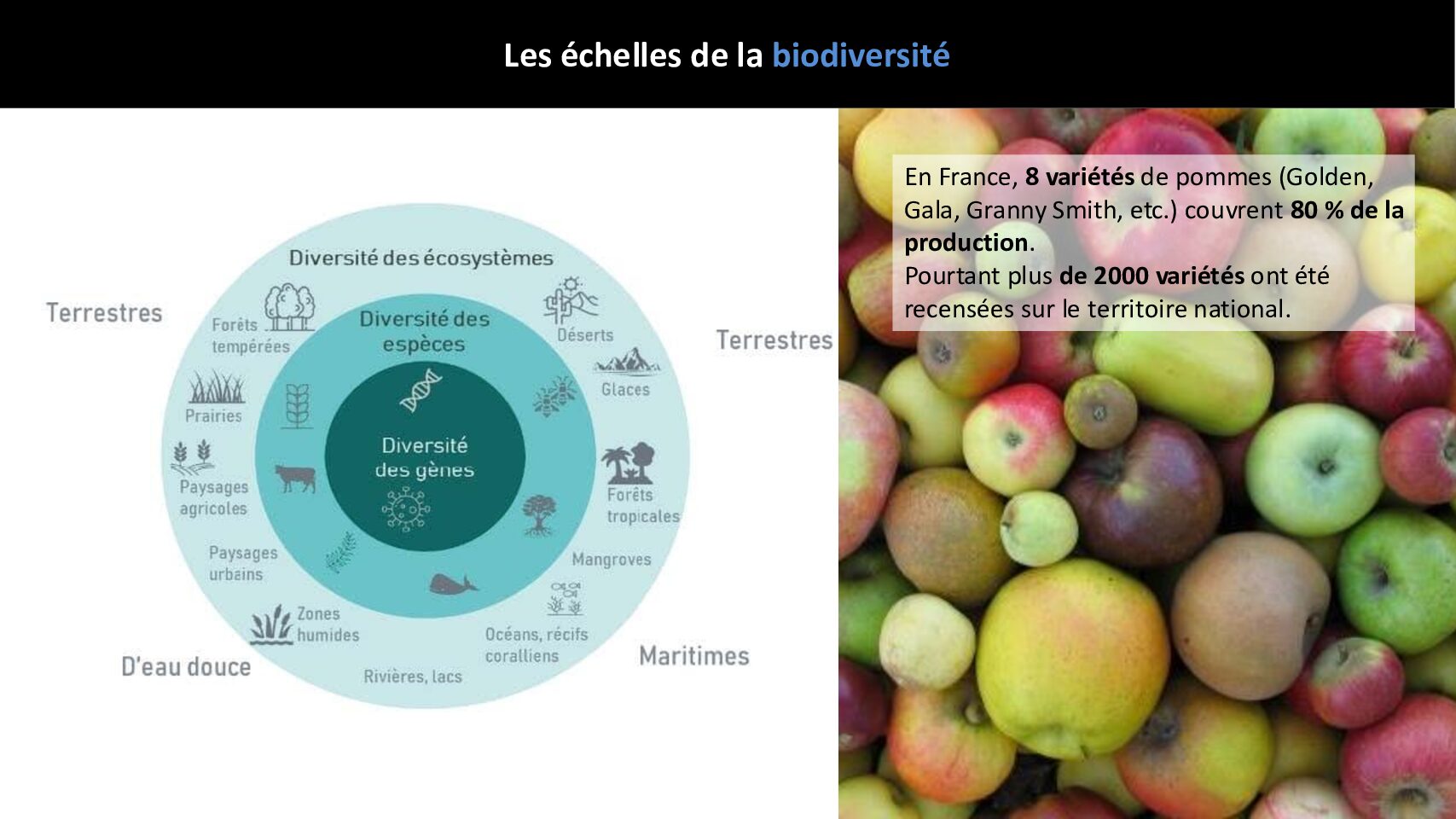

Depuis 1992, la biodiversité est décrite à plusieurs dimensions.

La diversité génétique des individus est une richesse qui permet à toute population animale, végétale, fongique (les champignons) ou bactérienne de survivre aux aléas de l’environnement par les mutations génétiques aléatoires d’un côté (le hasard !) qui seront ou non maintenues dans les générations suivantes par sélection naturelle.

La diversité des espèces se mesure au nombre d’espèces différentes dans un milieu donné, comme un paysage urbain, une zone humide ou une forêt tropicale. On parle de la richesse en espèce d’un milieu (c’est-à-dire le nombre d’espèces différentes à un endroit donné).

La diversité des écosystèmes fait référence à la variété des écosystèmes présents sur Terre. Zones humides, forêts, récifs coralliens, mangroves ou déserts, chaque écosystème abrite des conditions de vie spécifiques et des communautés d’espèces qui lui sont propres.

Mais il manquait, selon M. Rebulard, un élément essentiel à la définition de la biodiversité de 1992, les interactions entre les êtres vivants. Appréhender une forêt comme une simple juxtaposition d’arbres et d’animaux passe en effet sous silence les relations complexes de prédation, de parasitisme, de dépendance… c’est-à-dire tous les effets que les individus peuplant cette forêt exercent les uns sur les autres.

« On pourrait comparer la biodiversité aux rivets d’un avion », illustre M. Rebulard. « Enlevez un rivet au hasard, et l’avion va probablement continuer de voler. Enlevez-en une centaine et l’avion va probablement avoir de sérieux problèmes pour voler (selon ceux que vous enlevez). Si vous en enlevez un millier, l’avion ne volera pas, c’est sûr ! Pour la biodiversité, c’est pareil. Globalement elle est résiliente… tant que les modifications sont mineures ».

L’importance de la biodiversité pour tous

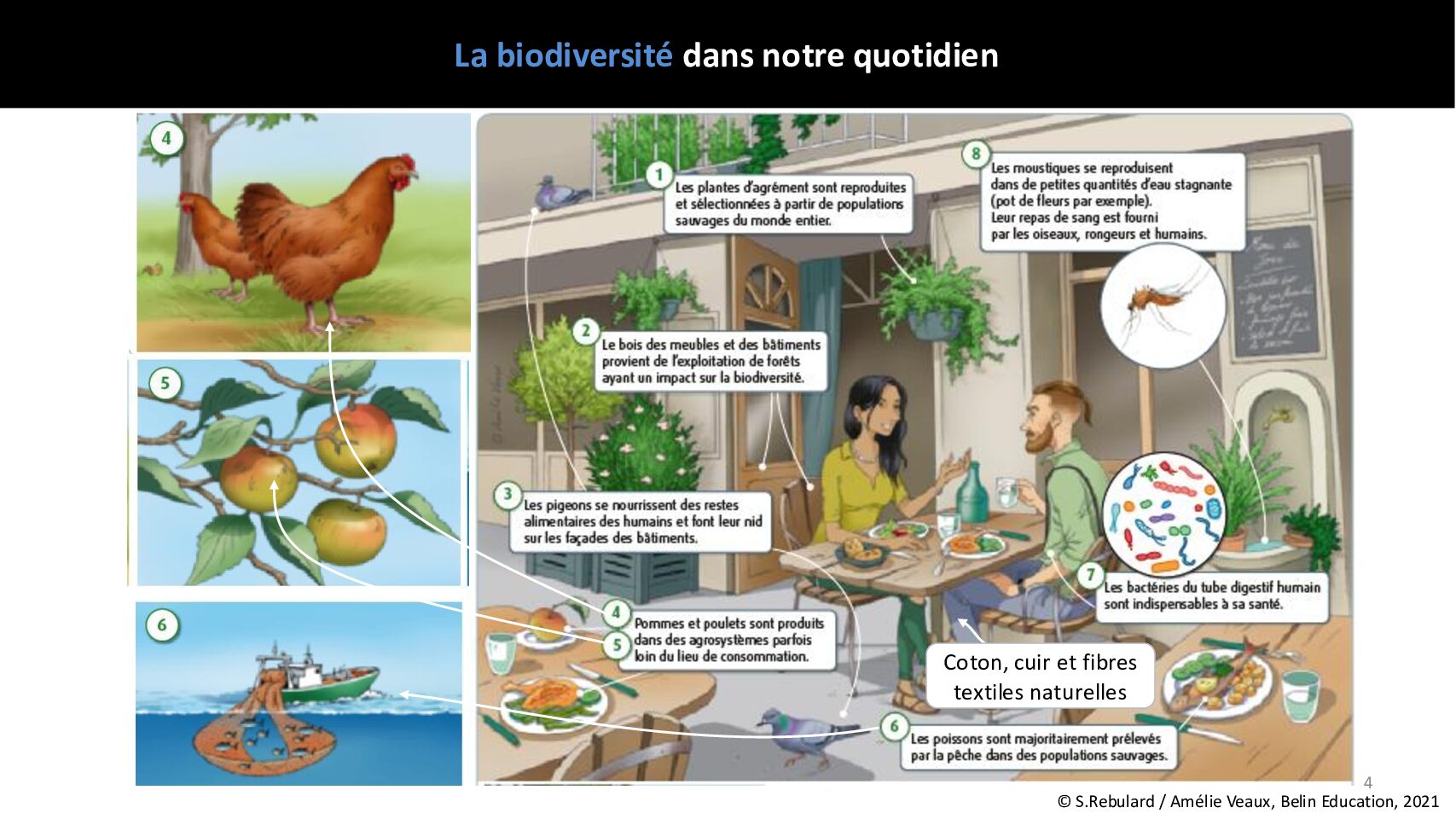

Avec 2 kilos de bactéries dans l’intestin – le microbiote intestinal – et d’autres microbiotes sur la peau, dans les poumons, dans les muqueuses du nez… tous essentiels à la vie humaine, « notre corps est un écosystème en soi », rappelle le professeur.

A l’extérieur du corps, notre alimentation est entièrement issue de la biodiversité. « Tous nos aliments proviennent de plantes domestiquées issues du domaine sauvage, directement en contact avec la biodiversité locale (vers de terre, pucerons, champignons du sol, pollinisateurs etc.), donc avec des dizaines d’espèces », précise-t-il. Manger une pizza par exemple, met l’humain en contact avec les agroécosystèmes (écosystèmes modifiés et contrôlé par l’Homme et dédié à l’exercice de l’agriculture) : des olives d’Italie, des tomates de Bretagne, et du blé d’Île-de-France. Et Samuel Rebulard de faire le calcul : « en mangeant en moyenne dix plantes à chaque repas, mille repas par an, on est en contact en permanence, par nos choix alimentaires, avec plusieurs milliers d’agrosystèmes. ». Ainsi la composition chimique de notre corps est le produit des milliers d’environnements qui nous nourrissent. En effet, les atomes de carbone, hydrogène, oxygène et azote qui composent le corps humain proviennent des plantes qui ont capturé ces éléments de l’atmosphère et du sol. Les matériaux de notre quotidien comme le bois, lin, cuir et coton et même les rats, moustiques, et blattes, ces « bêtes qui nous embêtent » font partie de la biodiversité. « Ainsi nous sommes en contact permanent et intime avec la biodiversité. Elle est partout, autour et à l’intérieur de nous », résume M. Rebulard.

La crise de la biodiversité : indicateurs et causes

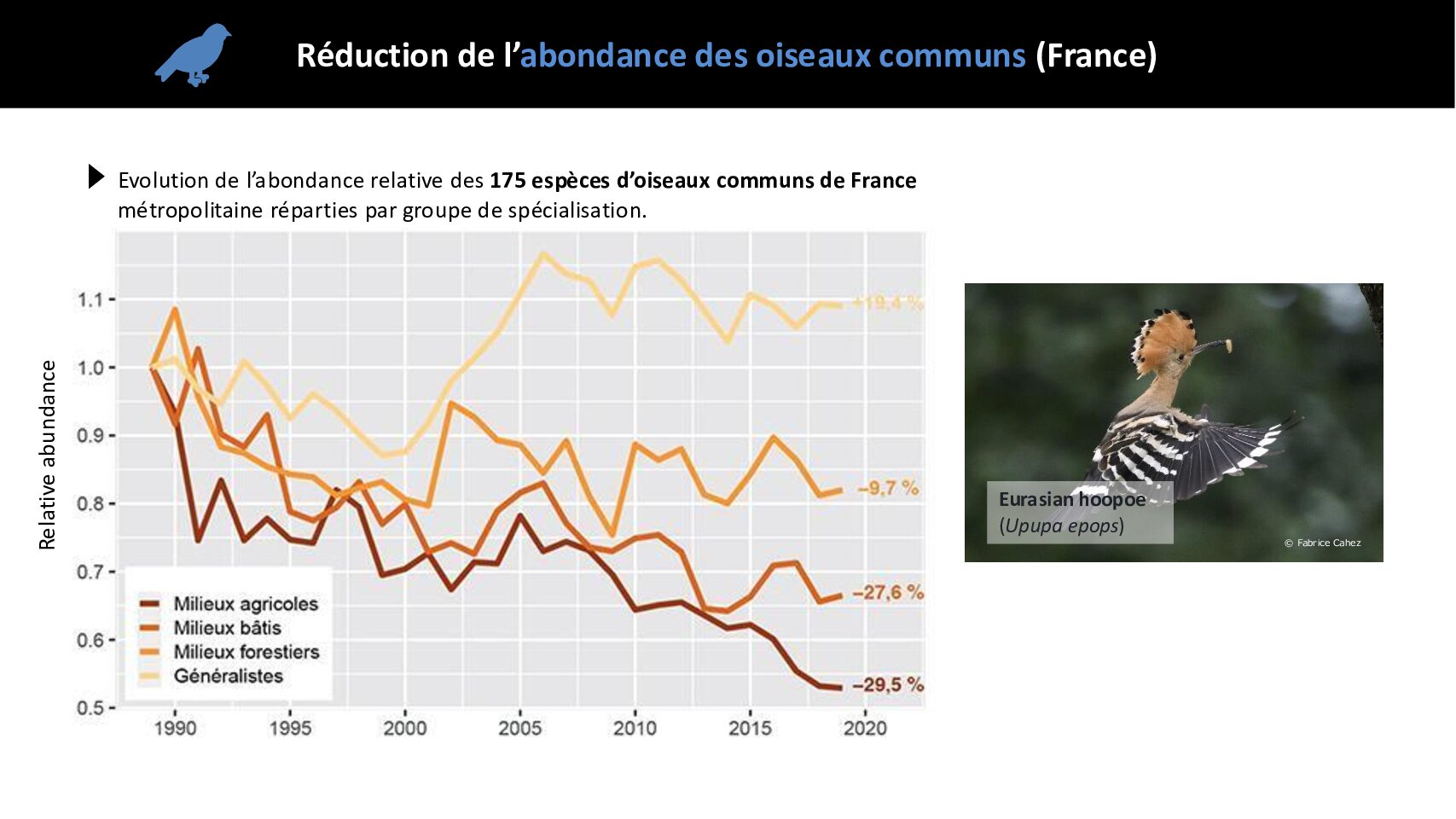

Bien que le nombre exact d’espèces sur Terre aujourd’hui est inconnu, les estimations varient entre 2 et 30 millions, avec un consensus autour de 10 millions. Dans ce contexte, comment savoir qu’il y a une crise de la biodiversité ? « Cette crise est avérée. Elle est mesurable en observant des groupes bien connus, comme les oiseaux par exemple », explique M. Rebulard. Depuis 1989 en France, le projet STOC effectue des suivis nationaux d’oiseaux par milieux (agricoles, bâtis, forestiers, généralistes). Les données montrent que le nombre d’oiseaux des milieux agricoles (moineau friquet, bruant jaune) s’est effondré de 30 %, tandis que les espèces généralistes (pigeon, corneille, pie) augmentent. « Cette approche, qui consiste à regarder des sous-ensembles, nous donne une bonne vision de la crise de la biodiversité », confirme M. Rebulard. Il insiste également sur l’importance de se concentrer sur les baisses d’effectifs et la diminution des aires de répartition des espèces vivantes, « plutôt que sur les espèces qui ont disparu, car pour elles, il est trop tard ».

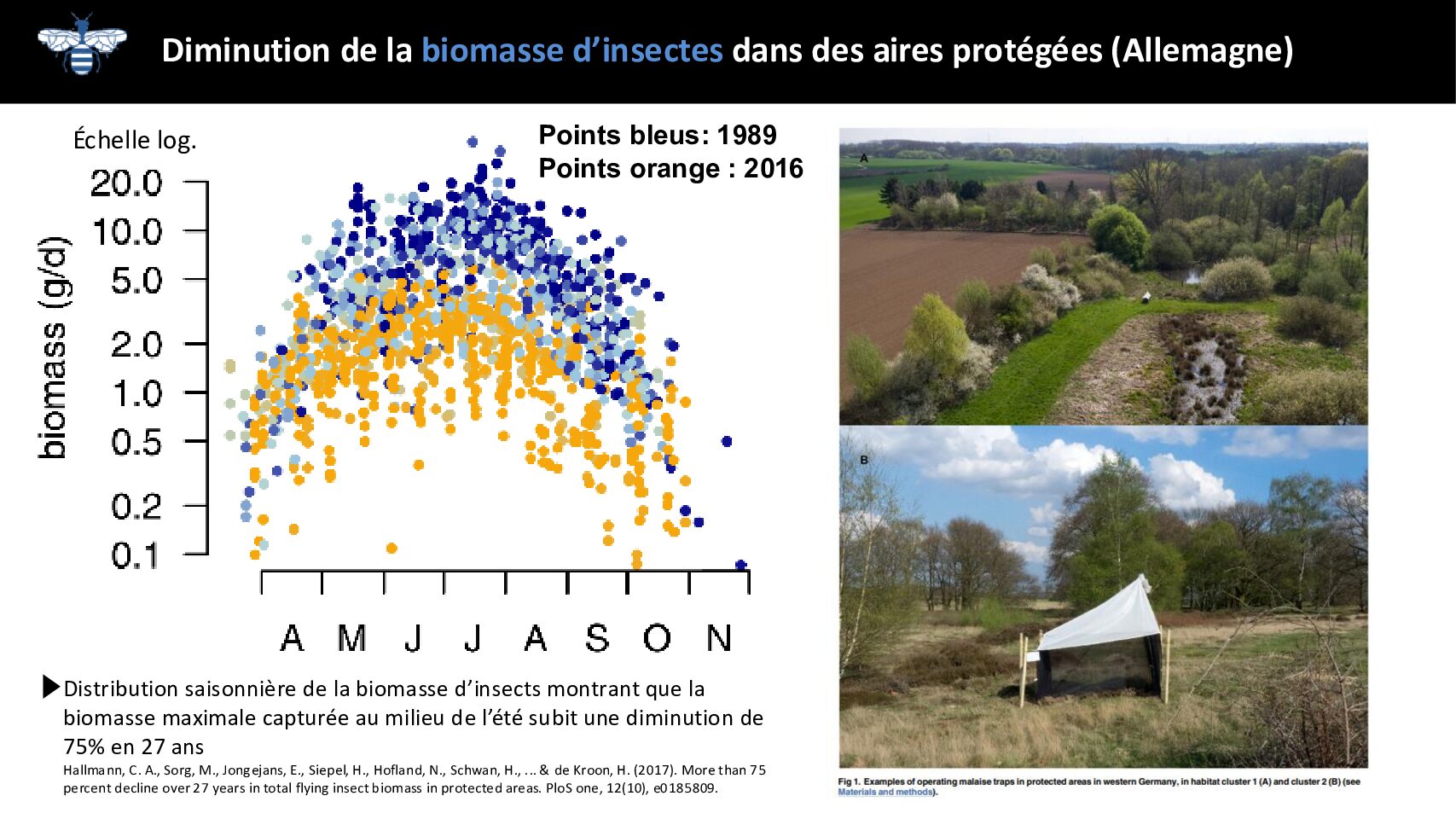

Concernant les insectes, un indicateur assez révélateur de la baisse de leurs effectifs est le fameux « syndrome du pare-brise ». Les conducteurs constatent en effet qu’il est possible aujourd’hui de traverser la France l’été en voiture sans s’arrêter pour nettoyer son pare-brise, ce qui n’était pas le cas il y a 30 ans en raison du nombre important d’insectes écrasés. Quand on sait qu’environ 75 % des plantes alimentaires cultivées à l’échelle mondiale dépendent de la pollinisation par les insectes, il y a de quoi s’inquiéter.

L’effondrement global de la biomasse d’insectes volants a été notamment chiffré par une étude allemande publiée en 2017. Les chercheurs avaient tendu des pièges en forme de tentes dans des aires protégées (voir graphique ci-dessous). Chaque point représente la biomasse d’insectes récoltés en une journée. Les résultats montrent que cette biomasse a baissé de 75 % entre 1989 et 2016. « On n’a pas besoin de savoir le nombre exact d’insectes, la biomasse d’insectes collectés suffit à constater l’effondrement », précise M. Rebulard.

La disparition d’espèces ou l’altération d’écosystèmes risque de provoquer des points de bascule, c’est-à-dire des seuils au-delà desquels la dégradation deviendra irréversible. La destruction d’une forêt primaire tropicale ou l’excès de nutriments dans un cours d’eau en sont des exemples.

Cinq causes principales de la crise de la biodiversité ont été identifiées. La modification des habitats comme la transformation de forêts ou de prairies en champs cultivés, l’assèchement de marais ou la construction d’un lotissement par exemple, est de loin la plus importante. Puis il y a la surexploitation (surpêche, surchasse), les espèces exotiques envahissantes, le changement climatique et les pollutions.

La construction puis l’ouverture d’une infrastructure linéaire de transport comme une route détruit et modifie les habitats. Les infrastructures induisent aussi un effet de lisière, contribuent à l’imperméabilisation des sols, génèrent des pollutions.

L’importance des services écosystémiques

Pourquoi devrait-on prendre soin de la biodiversité ? ·Il existe deux raisons fondamentales.

La valeur intrinsèque, l’obligation morale de transmettre ce patrimoine aux générations futures, indépendamment de son utilité directe, en est une. Sauver une tortue marine d’un filet ou hydrater un koala blessé lors d’un feu de forêt relève de cette dimension philosophique.

L’autre est la valeur instrumentale, qui se concentre sur l’utilité des non-humains pour assurer le bien-être et la survie des humains. « La vision simpliste qui consiste à penser qu’il ne faut garder que les espèces ‘utiles’, comme celles qui nous nourrissent, est erronée, car tout est lié », avertit M. Rebulard.

La notion de « services écosystémiques », apparue en 1997, a légèrement évoluée au fil des années. Initialement définie comme « les bénéfices que les populations tirent des écosystèmes », puis comme « ce que les non-humains apportent aux humains à leur survie et leur bien-être », ou plus récemment « les contributions de la nature à la bonne qualité de la vie des humains », même si la notion de nature englobe également des éléments minéraux comme l’eau ou les roches.

Popularisés en 2005 par le programme de travail international Évaluation des écosystèmes pour le millénaire et son rapport « Ecosystems and Human Well-being: Synthesis » (MEA, 2005), les services écosystémiques sont classés en trois catégories :

- Les services d’approvisionnement

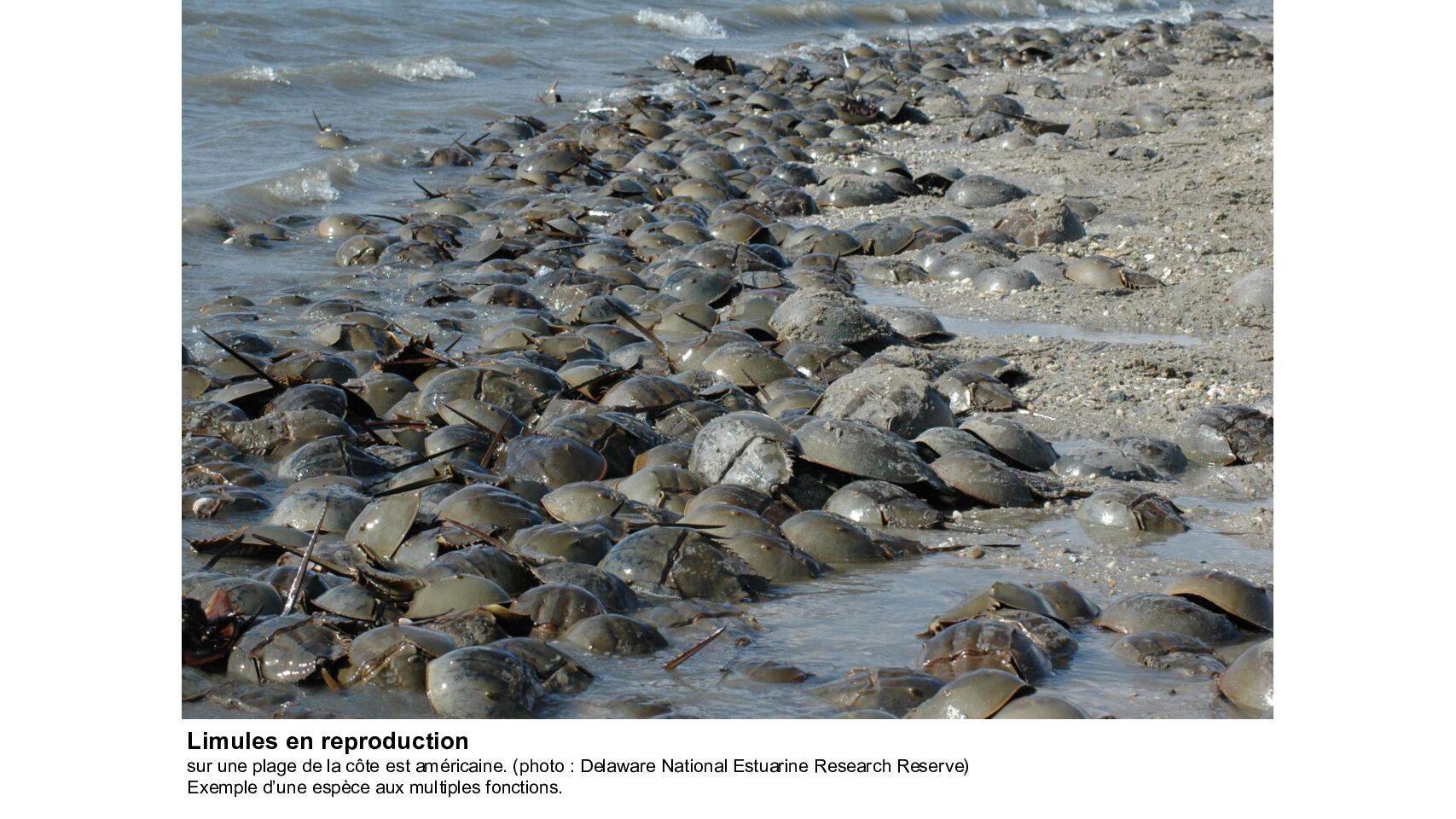

Ce sont les produits matériels que nous tirons de la nature comme la nourriture, les matériaux et l’énergie, et les substances thérapeutiques. L’exemple de la limule est frappant. Le sang, bleu, de cet animal marin est utilisé dans un test obligatoire dans tous les blocs opératoires du monde. Le sang précipite au contact de toxines d’origine bactérienne, permettant ainsi de vérifier la stérilité des outils chirurgicaux. La surexploitation de l’animal en Asie, où les individus sont vidés de leur sang jusqu’à la mort, met en péril ce service vital.

- Les services culturels

Ces services fournissent les bénéfices non matériels. La forêt de Fontainebleau par exemple, a été le premier espace naturel protégé dans le monde occidental. Elle a été classée en 1861 pour des raisons culturelles, grâce à la mobilisation des peintres de Barbizon et au soutien de Victor Hugo, qui défendait l’idée que « ce que les siècles ont construit, les hommes ne doivent pas détruire », lui donnant là une valeur patrimoniale.

Des études montrent que la présence d’espaces verts en ville a des effets psychosociaux sur les habitants : diminution de la criminalité, renforcement de la cohésion sociale, réduction l’anxiété et la dépression.

Enfin, dans le domaine des sciences et technologies, la biodiversité est une source d’inspiration inépuisable. La conception des premiers avions est issue du biomimétisme par la copie des ailes de l’albatros et de la chauve-souris. Les exemples dans la nature sont nombreux qui pourraient permettre de faire avancer l’innovation : les scarabées de feu sont capables de détecter les incendies, certaines soies des toiles d’araignée sont plus résistantes et plus élastiques que l’acier et le kevlar (la matière synthétique utilisée dans les gilets pare-balles), les coraux pourraient offrir de nouveaux matériaux pour les greffes osseuses, etc.

- Les services de régulation

La biodiversité apporte de nombreux services de régulation du climat, de limitation des inondations, de purification de l’eau et de l’air, de fertilité des sols, de recyclage de la matière, de contrôle des espèces nuisibles et des maladies, de pollinisation, de lutte contre les îlots de chaleur…

En 1996, face à la dégradation de la qualité de son eau, la ville de New York a mis en place un système pour la réguler. Plutôt que de construire une usine de traitement d’eau à 6 milliards de dollars, la ville a racheté et reboisé des terres agricoles dans son bassin d’approvisionnement des Catskills pour un montant de 1,5 milliard de dollars. Cette démarche a permis de rétablir naturellement la qualité de l’eau. Plus il y a de boisements sur un bassin versant, moins le coût de traitement de l’eau est élevé.

En France, le marais du lac d’Aydat a été restauré pour absorber les polluants d’origine agricole des eaux du bassin versant, permettant ainsi de rétablir la baignade et la pêche dans le lac. Le marais offre là un service naturel bien moins coûteux à l’entretien que d’introduction d’infrastructures de traitement des eaux en amont du lac.

Les espaces boisés en ville, comme le Bois de Boulogne à Paris, créent un micro-climat en abaissant les températures de plusieurs degrés lors des canicules, grâce à l’évaporation d’énormes quantités d’eau par les arbres : « un chêne de 200 ans évapore 40 tonnes d’eau par jour ». Les arbres permettent également de prévenir les inondations en améliorant l’infiltration de l’eau dans le sol grâce à leur rôle d’enrichissement des sols en matière organique (qui agit comme une éponge), et à la structuration du sol par leur système racinaire.

Les bousiers (scarabées coprophages), qui se nourrissent d’excréments, fournissent un service de recyclage de la matière (fécale) fondamental en digérant et enfouissant la matière organique dans le sol. En Australie dans les années 1960, les bousiers locaux boudaient les excréments générés par les vaches et les moutons introduits sur l’île-continent par les humains. L’accumulation catastrophique de bouses de ces ruminants générait la perte d’un million d’hectares de prairies par an ! Il a fallu introduire en 1967 des bousiers africains pour résoudre le problème… « ce que nous ne ferions plus aujourd’hui car cela créé en général d’autres problèmes », tempère Samuel Rebulard.

Autre exemple de recyclage, en Inde. Les carcasses des bovins y sont laissées à l’abandon. Usuellement, les vautours faisaient disparaitre les chairs en s’en nourrissant. Mais la persistance dans les carcasses de bovins d’un anti-inflammatoire administré par les humains, et hautement toxiques pour les vautours a provoqué la diminution de 98 % de la population de vautours en 20 ans ! La population de chiens errants, insensibles au médicament et ayant de la nourriture disponible, a explosé. Porteurs de la rage, les chiens ont provoqué la mort de 30 000 personnes supplémentaires par an. Cet exemple illustre bien le concept de « One Health » (une seule santé), qui exprime le lien de dépendance profond entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

Autre exemple de régulation, aux Etats-Unis, la réintroduction des loups à Yellowstone dans les années 1970 a conduit à une cascade d’effets positifs. Les loups, en chassant et limitant la population de cervidés qui se frottent aux arbres et en mangent les jeunes pousses, notamment au bord des rivières, ont permis aux arbres de s’y développer de nouveau. Le retour d’une forêt en bord de rivière a favorisé les castors qui, grâce à leurs barrages, régulent le flux d’eau et limitent ainsi l’érosion des berges. Les oiseaux forestiers sont revenus, la population de saumon a augmenté, ce qui a même fait revenir les ours. Le loup est une espèce dite « parapluie » : sa protection favorise l’ensemble de l’écosystème.

Pour combattre les bio-agresseurs (organismes vivants qui endommagent les plantes cultivées ou les récoltes) et les maladies, les services écosystémiques de régulation jouent également un rôle essentiel. En France, les rapaces nocturnes (chouette, grand-duc) régulent les populations de campagnols. Leur absence, à cause de la dégradation de leurs habitats naturels, mène à des pullulations de campagnols qui endommagent les cultures amenant à l’utilisation de produits chimiques nocifs…

Autre exemple, les crapauds et les hirondelles, prédateurs naturels des moustiques, sont capables de réduire les nuisances à un niveau non problématique, « montrant ainsi que la gestion des services écologiques est une solution efficace », ajoute M. Rebulard.

La monétarisation des services écosystémiques

Selon les chiffres de l’étude “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (1997), la valeur économique de la pollinisation par les insectes est estimée à 153 milliards de dollars par an (10 % de l’ensemble de la production agricole mondiale). La destruction des récifs coralliens, piliers d’une multitude d’industries à commencer par la pêche et le tourisme, représente une perte de 30 à 172 milliards de dollars par an. « Cette étude recommande d’investir 1 % du PIB mondial par an pour éviter des pertes bien plus conséquentes à long terme », alerte M. Rebulard.

Des solutions technologiques et des solutions fondées sur la nature (SFN) sont à portée de main, « mais il faut absolument les distinguer selon le problème à résoudre ! », explique M. Rebulard. « Pour dépolluer les plastiques, la technologie est indispensable car on n’a rien trouvé pour l’instant dans la nature. Cependant, pour le stockage du carbone dans la biomasse et le sol, la pollinisation, la régulation de la qualité de l’eau, des inondations ou des bio-agresseurs des cultures, la nature fait très bien le travail, souvent à des coûts bien moindres que les alternatives technologiques ».

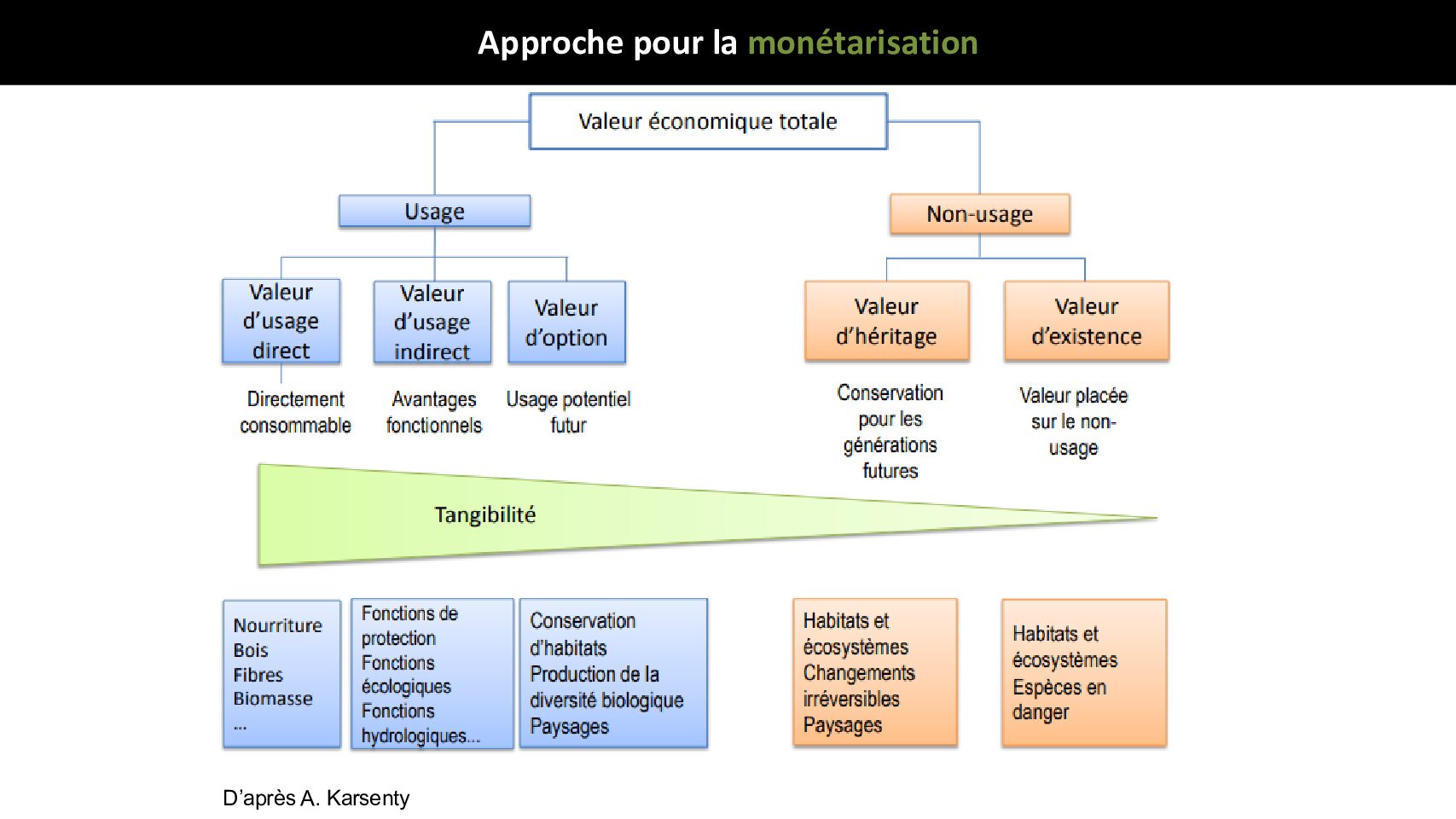

Face à l’érosion de la biodiversité, la monétarisation des services écosystémiques amène à hiérarchiser les avantages des services écosystémiques en estimant leurs valeurs d’usage – ‘directement consommable’ ou représentant un ‘usage potentiel futur’ – ou leurs valeurs de non-usage – ‘conservation pour les générations futures’ ou ‘d’existence’ (voir image ci-dessus).

Selon le principe des paiements pour services environnementaux (PSE), les fournisseurs de services environnementaux, par exemple les agriculteurs favorisant la biodiversité, le stockage de carbone, ou la filtration naturelle de l’eau par leur gestion du sol, sont rémunérés. Ces PSE sont des outils économiques incitatifs pour financer la bonne gestion des écosystèmes et la restauration du capital naturel par les humains pour les humains.

En France, pour préserver les eaux captées, Volvic rémunère les éleveurs afin qu’ils adoptent de bonnes pratiques dans la lutte contre les campagnols sans produits chimiques.

En Tasmanie, le gouvernement australien utilise un système de PSE pour rémunérer des propriétaires privés pour leurs actions (qu’ils proposent eux-mêmes) en faveur de la conservation de la valeur écologique des forêts. Le budget total est réparti entre les propriétaires par des enchères inversées, les mettant en concurrence.

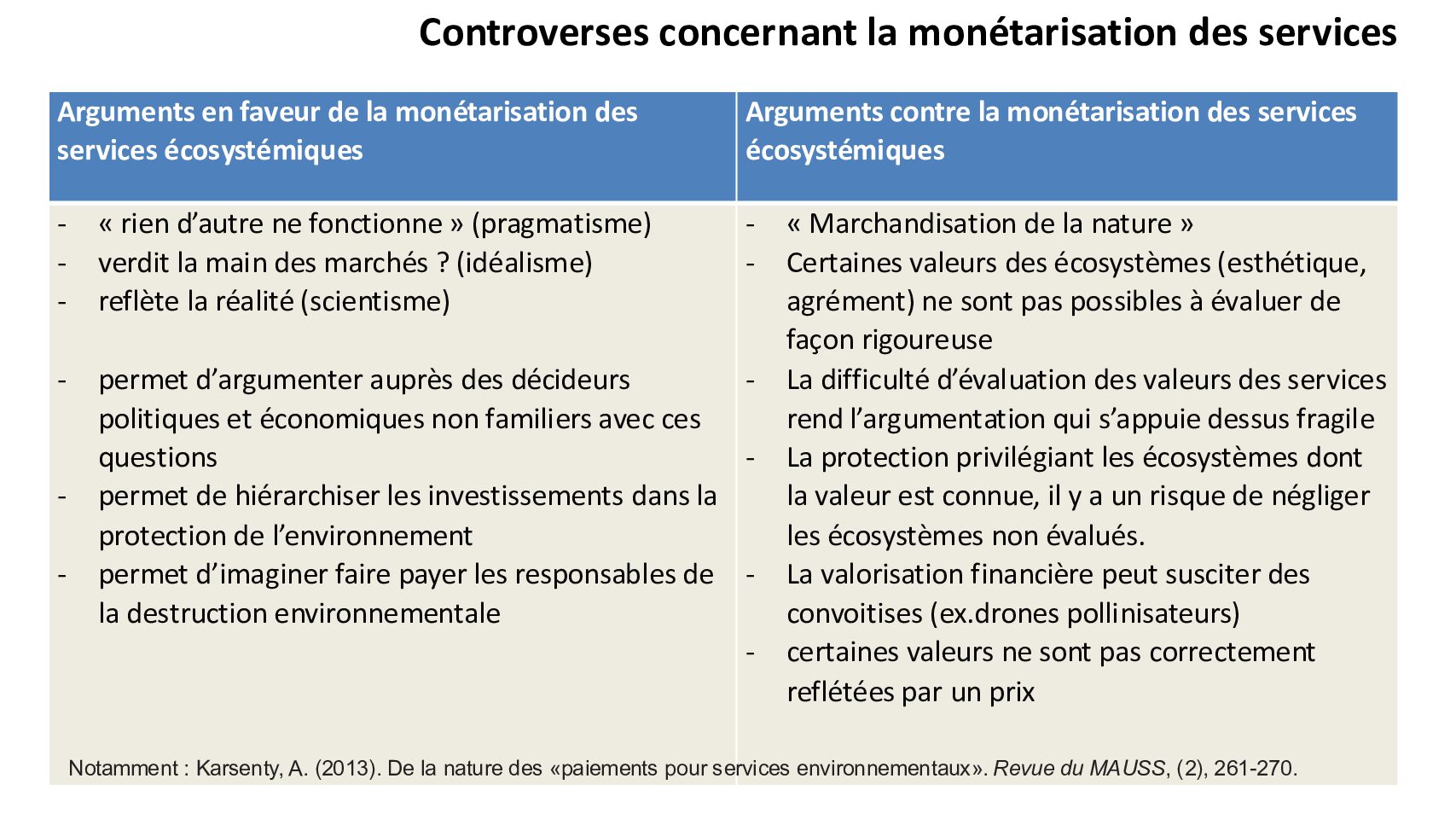

« En pratique, les PSE concernent un nombre limité de services, notamment la qualité de l’eau, le maintien de la biodiversité, la fixation du carbone, et la beauté du paysage, et fonctionnent pour des services locaux », précise Samuel Rebulard. « De plus, la valorisation financière peut susciter des convoitises et mener à la privatisation de certains des services écosystémiques ».

En effet, la plupart des évaluations se concentrent sur une partie seulement des valeurs associées à ces services, principalement celles d’usage. C’est pourquoi aujourd’hui les méthodes d’évaluation financière des services écosystémiques ne font pas toujours consensus parmi économistes et écologues.

La biodiversité et les humains, indissociables

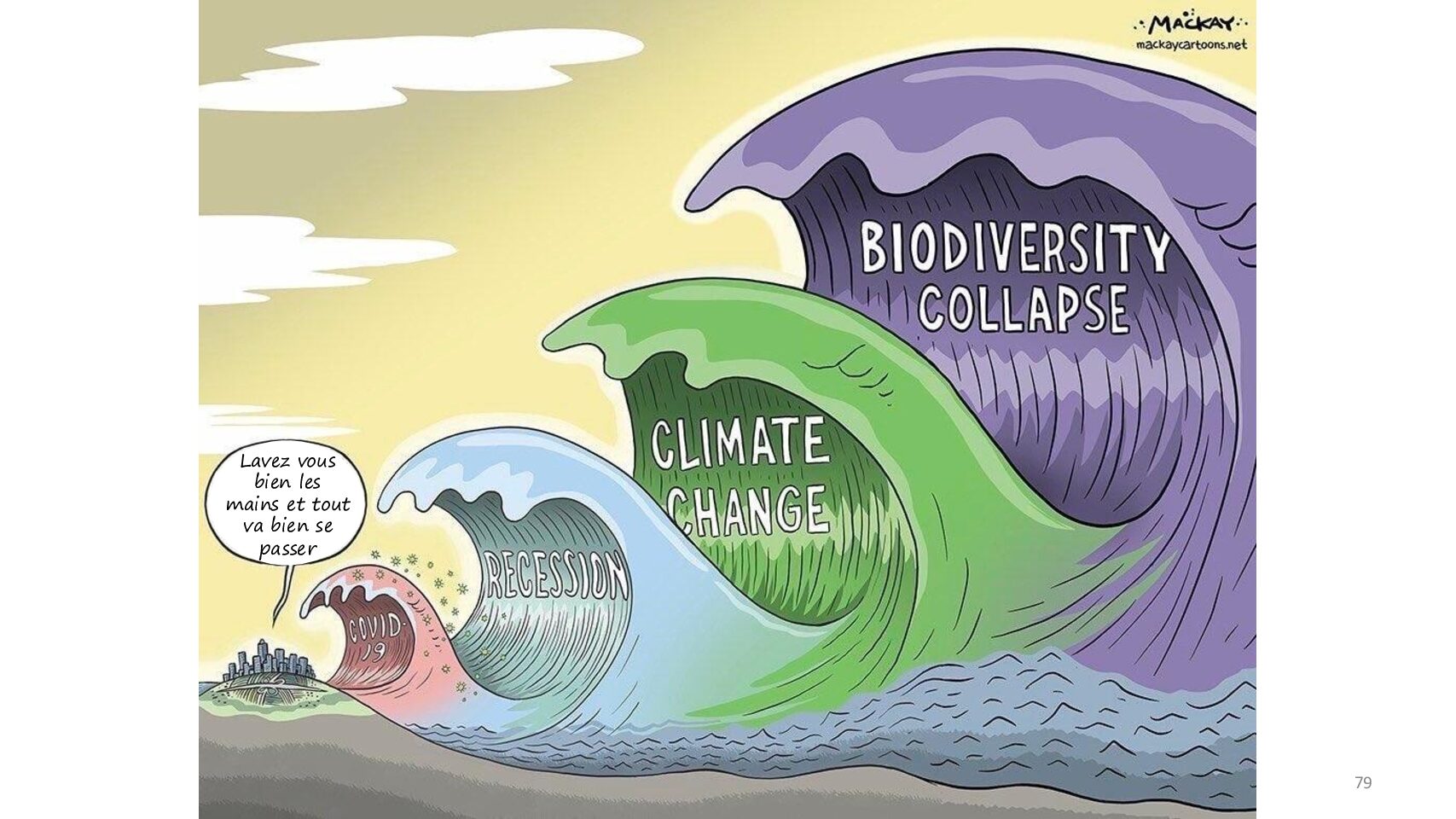

Les humains tirent des avantages vitaux de la biodiversité. Cependant, même si l’érosion de la biodiversité est au moins aussi lourde de conséquences que le dérèglement climatique, il est plus difficile de l’appréhender et de traiter le sujet. L’effet de serre, avec ses causes, son indicateur quasi-unique et ses conséquences déjà visibles est plus facile à comprendre que la biodiversité qui recouvre une multitude de situations longues à comprendre et à expliquer et dont les perturbations ont des conséquences souvent difficiles à appréhender a priori.

Pourtant, tout comme pour la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre la perte de biodiversité sur la planète est de la responsabilité de tous, entreprises, citoyens et pouvoirs publics et il est urgent de s’en occuper sérieusement.

« Si les arbres étaient des points d’accès Wifi, on en planterait partout ! Malheureusement, ils ne fournissent que de l’oxygène, des fruits, de la pluie, de l’ombre fraîche, une protection contre le vent, la régulation du climat et des inondations », conclut Samuel Rebulard avec humour.