💡 Explorer la mobilité et les territoires

💡 Explorer la mobilité et les territoires

Traduit de l’anglais par Joëlle Touré

Paris, 3 juillet 2019: co-organisée par Futura-Mobility et France Mobilités, cette rencontre avait pour thème « Mobilité et territoires ». Une trentaine de participants étaient présents, dont deux députés du Parlement français – Damien Pichereau et Jean-Luc Fugit.

Partie 1 : Attitudes et approches de la mobilité – le besoin de changement

Carlos Moreno, co-fondateur et directeur de la Chaire Entrepreneuriat Territoire et Innovation, Paris 1 Panthéon Sorbonne – IAE, a insisté sur l’importance d’une mobilité choisie plutôt que subie. Il a également mis en avant les avantages de l’immobilité par opposition à la mobilité et a encouragé les participants à reconsidérer le besoin de voyager. « Nous devons mieux comprendre les forces environnementales, économiques et sociales qui sous-tendent la mobilité. Quels sont les objectifs de cette mobilité ? »

Une enquête réalisée en 2017 par l’observatoire ObSoCo et Chronos révèle que 48 % des Français aimeraient vivre ailleurs s’ils le pouvaient. Ce désir est particulièrement fort chez ceux qui vivent dans les grands centres urbains. Par ailleurs, 60 % des Français disent subirent les transports.

De tels chiffres témoignent d’un malaise à l’égard des villes. Les gens se sentent obligés de se déplacer pour le travail et pour leurs besoins quotidiens. Ils veulent une vie urbaine différente.

Continuité territoriale

Penser la mobilité en silos, c’est-à-dire des politiques et des priorités différentes pour les villes, les banlieues et les zones rurales, a créé une déconnexion de plus en plus évidente entre ces zones et un mécontentement croissant en France.

Depuis 1999, la ville espagnole de Pontevedra a interdit toutes les voitures sauf les voitures « essentielles » de son centre ville. En 2014, Oslo a décidé de prendre des mesures comme le remplacement des places de stationnement par des pistes cyclables, une végétalisation accrue et des bancs pour se débarrasser de la voiture individuelle. De telles politiques sont des exemples d’une pensée en silo. Les mesures sont prises du point de vue de la ville, mais pas à l’agglomération environnante. « Nous fermons les yeux sur la question de la continuité territoriale » prévient Bruno Marzloff, sociologue et fondateur de Chronos et du Lab OuiShare x Chronos.

En réalité, la mobilité doit idéalement être planifiée dans le cadre d’un réseau interconnecté et assurer ainsi la continuité territoriale, pour permettre le déplacement d’un point A à un point B d’une zone, pour assurer une fluidité entre les deux, et rendre les régions plus faciles et plus agréables à vivre et à travailler.

Selon M. Pichereau, « en France, c’est le rôle des Régions d’assurer la continuité territoriale ». Mais pour Jean-Luc Fugit, « ce n’est pas facile, car il faut prouver que la mobilité propre est bien accessible à tous. Quand on est jeune et qu’on habite dans une région rurale aujourd’hui, on n’a pas d’autre choix que d’acheter une voiture d’occasion à moteur thermique. »

Remettre en question le modèle

Messieurs Moreno et Marzloff pensent tous deux que le modèle fordiste de développement n’est plus pertinent pour la mobilité. Le premier a suggéré de reconsidérer notre comportement de consommation et le rôle de la voiture dans notre vie. « Nous ne pouvons plus nous permettre de plaire aux lobbies, de nous complaire dans le paradis de la consommation de masse incarné par le fordisme, ni d’accepter le message de marketing de masse selon lequel la voiture est synonyme de liberté », a-t-il déclaré. « Les voitures individuelles font des ravages. »

Marzloff a critiqué le modèle actuel de service de mobilité, basé sur une demande qui ne cesse de croître, si dépendante de la construction d’infrastructures à l’infini. « Le Grand Paris Express en est un exemple. Ce projet en cours [construction d’un nouveau métro automatique de 200 km autour de la capitale française] facilitera et augmentera ainsi les déplacements, ce qui entraînera une course effrénée qui éloignera encore plus les logements de la ville.

« Il est essentiel de rompre avec cette pensée basée sur l’infrastructure et le transport motorisé. C’est absolument fatal ! a-t-il protesté. Nous devons plutôt nous concentrer sur les villes de proximité. »

Perspectives d’avenir….

Compte tenu des questions et des impératifs évoqués ci-dessus, l’une des solutions pour la mobilité de demain, a suggéré M. Moreno, consiste à penser en termes de changement de problème plutôt qu’en termes de changement de solution, en mettant l’accent sur :

- La re-découverte des ressources urbaines des territoires : réinventer la proximité ou même inventer l’hyper-proximité.

- L’imagination d’un mode de vie : les bassins de vie.

- La minimisation du mouvement : la meilleure façon d’économiser de l’énergie est de ne pas en consommer.

Pour réinventer la vie urbaine et territoriale, M. Moreno a développé un concept baptisé « chrono-urbanisme ». Il est basé sur la modélisation urbaine, sur l’utilisation d’outils tels que la blockchain et l’utilisation des données. Il a expliqué comment la ville du quart d’heure qui en résulte devrait permettre aux populations urbaines d’avoir accès en 15 minutes, et aux populations rurales en 30 minutes, à tous leurs besoins essentiels, à ce qui les rend heureux. A savoir : logement, travail, nourriture, santé, éducation et loisirs. « Nous avons perdu des liens territoriaux essentiels comme la vie communautaire des quartiers et les liens locaux. Personne ne connaît plus personne », a ajouté M. Moreno.

Dans ce contexte, M. Marzloff a rappelé qu’après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 600.000 bars en France. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 30 000. Cette baisse du nombre de lieux de socialisation contribue certainement à son sens au sentiment de frustration au sein de la population urbaine en France.

Il a également suggéré de créer des hubs qui serviraient de points de convergence et de distribution. L’idée étant qu’ils pourraient aider à mieux gérer les transports et à réduire la consommation d’énergie, ainsi qu’à fournir des lieux de vie. Damien Pichereau est du même avis sur ce point : « Les villes prennent en compte la logistique urbaine. Des projets émergent pour éviter que les camions n’entrent chargés dans les centres villes pour en ressortir à vide. »

Tel est l’objectif du manifeste pour inventer des Hubs de (dé)Mobilités, lancé par la Fabrique des Mobilités, qui vise à favoriser le développement de communs pour « réduire les déplacements motorisés, encourager les mobilités choisies, satisfaire les exigences environnementales, et renforcer les accessibilités aux services publics et les activités des habitants et des visiteurs. »

2ème partie : sur le terrain

Afin d’apporter un éclairage concret sur ce lien entre mobilité et territoire, Futura-Mobility a invité plusieurs start-ups à expliquer leurs innovations pour une mobilité plus verte et plus conviviale. David Caubel, chef de projet transversal innovation et territoires, France Mobilités, a présidé cette table ronde.

Flying Whales cherche à développer le transport de fret par ballon dirigeable. « L’idée initiale était de répondre aux besoins de l’ONF, qui n’a pas accès à tous ses sites de collecte de bois », a expliqué Romain Schalck, directeur marketing, Flying Whales. Le dirigeable de 150 mètres de long peut atteindre ces sites enclavés, rester en vol stationnaire pendant le chargement – jusqu’à 60 tonnes – et livrer à destination sans dépendre des infrastructures de transport terrestre.

Le transport d’autres types de matériaux lourds ou encombrants, tels que les pales d’éoliennes ou les rails, constitue un autre cas d’utilisation possible. Cette capacité à accéder à des zones difficiles pourrait s’avérer particulièrement utile pour éviter les routes gelées dans des pays et couvrir de vastes étendues, comme au Canada. D’ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé une prise de participation minoritaire dans Flying Whales.

Flying Whales a également signé un accord de partenariat avec le Groupe ADP pour la conception de 150 bases pour dirigeables qui seront déployées en France et à l’étranger, notamment en Amérique (desservies depuis le Québec) et en Asie (desservies depuis la Chine). Les dirigeables eux-mêmes seront construits en Nouvelle Aquitaine et les premiers essais devraient avoir lieu autour de Lyon.

Coordonner les flottes de véhicules autonomes

Retour sur terre, dans le domaine des véhicules autonomes, beaucoup d’expérimentations sont en cours un peu partout – de l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique du Nord. « Mais si les véhicules ne sont pas coordonnés, cela ne fonctionnera pas », a prévenu Luc Texier, directeur du développement commercial pour la mobilité autonome et la mobilité à la demande de Bestmile. « Le seul objectif des véhicules autonomes est d’aller d’un point A à un point B. Ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls. C’est techniquement impossible. »

Bestmile a développé un logiciel de coordination des flottes de véhicules, qu’ils soient autonomes ou non. M. Texier a décrit cette plate-forme d’orchestration de flottes de véhicules comme une sorte de tour de contrôle pour les véhicules autonomes, une intelligence à distance qui, selon les points A et B, décrit le trajet à emprunter.

« Passer du point de vue du véhicule au point de vue de la flotte est vital », a-t-il ajouté. « Il ne s’agit pas seulement de se passer de conducteur, il s’agit de réduire le nombre de véhicules et d’améliorer la mobilité de demain. »

Esprit communautaire

StreetCo développe un GPS piéton collaboratif adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’application gratuite alerte les utilisateurs s’il y a des obstacles sur leur chemin et leur permet de trouver des endroits accessibles à proximité.

« Le premier défi est de faire grandir la communauté afin d’améliorer la fiabilité des trajets », a déclaré Arthur Alba, co-fondateur de StreetCo. « Nous travaillons aussi sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter les obstacles. »

3ème partie : partons à l’étranger

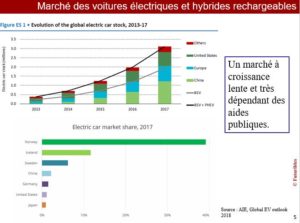

Après une pause, dans la deuxième partie de la conférence, Véronique Lamblin, directrice des études prospectives et de la stratégie de Futuribles, a exploré l’essor de la mobilité électrique dans nos villes, avec un focus sur la Norvège et la Chine.

La Norvège est le seul pays à avoir réellement adopté la mobilité électrique, qui représente 30 % du marché des transports du pays. Les Norvégiens qui ont une voiture électrique ont souvent aussi un véhicule à moteur thermique pour les longs trajets. « Pourtant, même si le marché a pris son envol ici, il est important de garder à l’esprit que le gouvernement fournit un soutien financier important », a fait remarquer Mme Lamblin. « D’énormes subventions de l’État sont disponibles grâce aux revenus du pétrole et du gaz offshore. Le pays est extrêmement riche. De plus, 98 % de sa production d’électricité provient d’énergies renouvelables, principalement l’hydroélectricité. »

En Chine, les « véhicules électriques à basse vitesse » (LSVE) sont apparus spontanément sans aucune incitation financière. Ces voitures de petite taille peuvent rouler à des vitesses de 40 à 70 km/h et ont une autonomie de 40 à 120 km. Généralement vendues entre 3 000 et 5 000 $US, elles ont largement dépassé les ventes des voitures électriques standard – le marché des LSVE en Chine représente actuellement entre trois et quatre millions de véhicules, soit l’équivalent du nombre total de véhicules électriques et hybrides rechargeables dans le monde !

La popularité des LSVE en Chine, jusqu’à présent, est en grande partie due à l’absence de réglementation – aucun enregistrement spécial, permis de conduire ou assurance n’est requis. Mais le gouvernement chinois étant en train d’introduire des règles, la lune de miel touche à sa fin. Néanmoins, compte tenu des défis auxquels sont confrontées les villes du monde entier, à savoir la pollution, les embouteillages et le manque d’espace, Mme Lamblin a mis en garde contre le « risque » que ces véhicules électriques à basse vitesse ne cessent de se populariser dans les zones urbaines. En d’autres termes, toujours plus de voitures sur les routes et dans les villes…

Pour clore cette session, nous avons eu le plaisir d’accueillir Zhilin Sim, directeur régional Europe au Singapore Economic Development Board, qui a donné une conférence sur la mobilité et l’innovation à Singapour. Cliquez ici pour le résumé de sa présentation.