💡 La place des micromobilités dans la mobilité

💡 La place des micromobilités dans la mobilité

par Joëlle Touré, déléguée générale, Futura-Mobility

Mercredi 3 juin 2020, une séance (à distance) du think tank Futura-Mobility a lieu sur la place des micromobilités dans la mobilité.

La question posée aux intervenants est celle de l’articulation des nouveaux modes de transports légers – que ce soit de marchandises ou de personnes – aux modes de transports traditionnels qui permettent de massifier les flux. Mohamed Mezghani, secrétaire général de l’Union Internationale des Transports Publics (UITP) et Laetitia Dablanc, directrice de la Chaire de la Cité de la Logistique à l’Université Gustave Eiffel éclairent cette question sous les deux angles, mobilité des personnes pour le premier, mobilité des marchandises pour la seconde.

Des micromobilités en croissance

Mohamed Mezghani identifie deux raisons principales à l’essor ces dernières années des micromobilités (vélos, scooters, trottinettes… électriques ou non, partagés accessibles à travers une application mobile) dans le transport de personnes. Tout d’abord la faible distance de la plupart des trajets : « par exemple en France, 25 % des déplacements motorisés font moins d’un kilomètre, 50 % font moins de 3 kilomètres et 90 % moins de 10 kilomètres », précise-t-il. Puis, la capacité qu’ont ces engins de déplacement personnels de connecter les passagers à leur porte de départ ou d’arrivée en complément du réseau de transports massifiés.

Le développement rapide du numérique et de l’économie du partage fait le reste. Il est très facile aujourd’hui dans les grandes villes de faire usage de ces engins de micromobilité.

En parallèle, la vision du transport de personnes a basculé de l’offre vers la demande, des infrastructures et/ou réseaux de transport vers le service, en somme, du prêt-à-porter vers le sur-mesure.

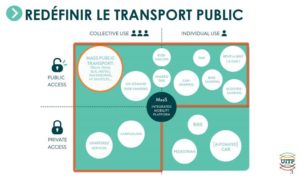

Ainsi, M. Mezghani affirme « pour nous, à l’UITP, les micromobilités font partie intégrante du transport public car elles répondent à des objectifs qui se rejoignent aussi : meilleur utilisation de l’espace urbains, moins d’émissions de polluants et de gaz à effet de serre ; et ce sont des modes qui peuvent se combiner facilement avec le transport public conventionnel aussi bien physiquement que d’un point de vue des services et des tarifs avec l’approche Mobility as a Service ».

De plus, les micromobilités permettront d’étendre la zone de couverture des transports publics « en déployant de nouvelles options dans des zones de faible densité où la desserte ne serait économiquement justifiée par des réseaux de transports publics lourds ».

Pour illustration, des partenariats publics-privés se nouent entre des opérateurs de mass transit et des opérateurs de micromobilité. On peut citer par exemple la compagnie nationale espagnole de trains Renfe qui a lié de nombreuses alliances, notamment avec l’opérateur de trottinettes Circ, qui va même être intégré dans une plateforme MaaS en 2020. « Plus récemment Blablacar a noué un partenariat stratégique avec l’opérateur de trottinettes Voi » lui permettant ainsi de couvrir les trajets de ses clients porte à porte.

Dans le domaine logistique, les micromobilités s’attachent au dernier kilomètre et même « maintenant, comme on dit dans le secteur, aux 15 derniers mètres », explique Laetitia Dablanc. Le secteur est encore très traditionnel mais il évolue rapidement « avec beaucoup d’évolutions, d’innovations et qui touchent le monde entier ; et avec des acteurs qui se ressemblent beaucoup ou sont les mêmes partout ! ».

Aujourd’hui, la livraison dans les grandes villes se fait essentiellement avec un humain au volant de camionnette ou d’un deux-roues roulant au diesel. « C’est ça la routine de la livraison », expose Mme Dablanc. Au-delà de l’électrification des véhicules qui croît régulièrement, se développent d’autres moyens de transport, bien que leurs parts de marché soient encore très minimes. « Avec le Covid, on a vu apparaitre une accélération de ces expérimentations », indique néanmoins Laetitia Dablanc.

Ainsi, commencent à de développer des livraisons pas drone. Aux USA, Fedex ou UPS ont été autorisées à les mettre en place dans des campus, des hôpitaux, donc dans des environnements plutôt fermés. En Islande, Flytrex a mis en place une liaison de routine qui concerne l’alimentaire. Un gros acteur chinois du e-commerce, JD a très fortement accéléré le déploiement de ses drones et robots à l’occasion de la crise du Covid19, notamment à Wuhan.

« Aux USA, le robot Nuro – qui est un robot de rue et non de trottoir – est celui qui se développe le plus de façon banalisée », analyse Laetitia Dablanc. Starship au Royaume-Uni, utilise des droïdes depuis quelques années et a annoncé un développement encore accéléré. Mais Mme Dablanc précise « encore une fois pour le moment on reste sur des parts de marché tout à fait marginales ! ».

La livraison par vélos cargos à assistance électrique « qui ont deux quatre fois moins de capacité qu’une fourgonnette, devient un véritable petit marché », surtout en Europe. Ce marché croît rapidement. « Son avantage principal est l’accès aux voies cyclables », avance Laetitia Dablanc.

Une autre initiative intéressante, « le service Fludis sur la Seine entre le port de Gennevilliers et le centre de Paris, cumule trois innovations » : la barge elle-même est électrique, elle est chargée à l’aller et au retour et elle permet d’exploiter le temps du trajet pour recharger des vélos cargos à bord. « Mais ce service reste assez cher en terme de coûts d’exploitation » et a donc du mal à s’imposer dans un secteur où les marges sont faibles.

Des modèles d’affaires ou organisationnels qui évoluent rapidement

Dans le transport de personnes, les modèles d’affaires évoluent, souvent rapidement en raison de la crise du Covid19.

Par exemple, on peut voir les opérateurs micromobilités « se recentrer sur des clients plutôt locaux, parce qu’il y a moins de touristes », rapporte Mohamed Mezghani. Ainsi, des offres fleurissent avec des abonnements ou de la location longue durée (Pony, Spin, Wheels – permettant au passage d’éviter le problème sanitaire). Le placement des trottinettes évolue également pour se rapprocher de cette clientèle.

« Certains vont aussi diversifier les sources de revenus en utilisant par exemple les trottinettes pour faire de la livraison ». C’est le cas de Voi, Dott, Gotcha… D’autres développent « une offre à destination des entreprises pour leur permettre d’offrir ce type de déplacement à leurs déplacements de leurs employés comme Velib, Voi, Cityscoot, Tier ».

On voit apparaître aussi de la coopération entre des exploitants concurrents, comme la mise en commun du remisage des vélos ou du nettoyage. « Ce sera bientôt le cas à Lyon par exemple », illustre Mohamed Mezghani.

Autre évolution, une orientation vers un « schéma de service public des micromobilités : une tendance où les autorités publiques veulent reprendre la main sur ces services ». Cela implique un changement de business model pour les opérateurs de micromobilités qui se verraient soutenus financièrement par les autorités organisatrices, plutôt que ponctionnés d’une redevance. Du côté des autorités organisatrices, l’intérêt est de mieux intégrer ces services avec les transports publics traditionnels et de contrôler le niveau d’offre et la qualité de service.

Du côté du transport des marchandises, « la logistique aura beaucoup évolué d’ici à 2050 mais, surtout avec des innovations de services, des innovations organisationnelles au sein des entreprises notamment des e-commerçants », prévoit Laetitia Dablanc, plus qu’avec des innovations technologiques.

« Ce qui est le plus frappant, c’est le développement de la livraison hors du domicile. » Ce sont les boutiques de proximité en Europe, le concierge à Manhattan, les consignes automatiques en Asie, aux USA ou en Allemagne par exemple. A tel point que « les nouveaux grands complexes résidentiels ont maintenant systématiquement, en Chine par exemple, des grosses boites à colis ».

E-commerce et pratiques de mobilité : regards croisés entre Paris et New York City

« Une innovation considérable parce qu’elle fait appel à des algorithmes et des applications que tout le monde a en main, ce sont les livraisons instantanées », c’est-à-dire en moins de deux heures. Le phénomène est parti de la livraison de repas et s’est étendu aux autres types de produit. Cette activité est réalisée par des auto-entrepreneurs et questionne ainsi le droit du travail partout dans le monde. Mais Laetitia Dablanc remarque que « c’est aussi également des dizaines de milliers d’emplois non qualifiés et disponibles dans le centre des grandes villes, y compris pour des populations vulnérables comme les migrants par exemple ».

Il y a aussi un marché de niche qui apparaît, la livraison dite « par la foule ». Ce sont des particuliers qui ont une capacité de transport dans leur sac à dos ou leur coffre à l’occasion ou en plus de leur déplacement. « En France, la rémunération doit juste permettre de couvrir les frais de transport et en aucun cas de venir un métier car le transport des marchandises est très réglementé », analyse Mme Dablanc.

Amazon Flex fait figure de modèle intermédiaire. « Les grandes enseignes ont de plus en plus d’entrepôts urbains qui permettent de livrer dans la même journée, voire en deux heures, voire une heure pour Amazon Prime Now les habitants des grandes villes », poursuit Laetitia Dablanc. A Los Angeles, Amazon détient 15 entrepôts urbains en coeur de ville. Et là pour Amazon, ce sont bien des particuliers qui livrent. « C’est considérable en terme de génération de trafic ! […]. Pour un petit entrepôt de 10 à 20 000 m2, vous avez 45 poids lourds, 250 camionnettes et 850 voitures de particuliers Amazon Flex qui entrent et sortent chaque jour ! ».

Paris par exemple a su garder un entrepôt logistique en ville, sur plusieurs étages « ce qui permet de consommer moins de foncier », explique Mme Dablanc. Là, pas de livraison par des particuliers mais un prestataire d’Amazon Prime Now qui utilise le toit de l’entrepôt comme parking et point de recharge de ses fourgonnettes électriques. La Ville de Paris a aussi réussi à faire la promotion des « hôtels logistiques » à étage et aux usages mixtes (logistique mais aussi bureaux ou équipements sportifs). Des petits entrepôts urbains apparaissent ainsi – parfois même sur la voirie en Chine ! – pour devenir « des points de massification finale, en réseau pour une enseigne, avant la livraison au client ».

Concernant les petits commerces de proximité, la crise du Covid-19 a poussé de nombreuses municipalités à mettre en place des plateformes communes de logistique pour permettre la livraison à domicile. « Je pense que cela va vraiment devenir ‘normal’ pour un petit commerçant de faire également du service avec la livraison à domicile », estime Laetitia Dablanc.

Une concurrence accrue pour l’occupation de l’espace public

Conséquence du développement des micromobilités, que ce soit pour transporter des personnes ou des marchandises, « le chaos urbain se complexifie ! » affirme Mme Dablanc. Il y a en effet une forte concurrence pour la place attribuée aux véhicules que ce soit sur la voie ou sur le trottoir entre bus, tramway, vélos, trottinettes, droïdes de livraison (sur les trottoirs) ou robot (sur les voies), piétons évidemment… et la voiture ! « Il faudra bien inclure ce thème de partage de l’espace public dans nos discussions », conclut Mohamed Mezghani.

Images (article) : présentations de M. Mezghani et Mme Dablanc

Photo de couverture : Flickr-CC-Sam Saunders

Articles similaires:

Il n’y a pas d’article similaire.